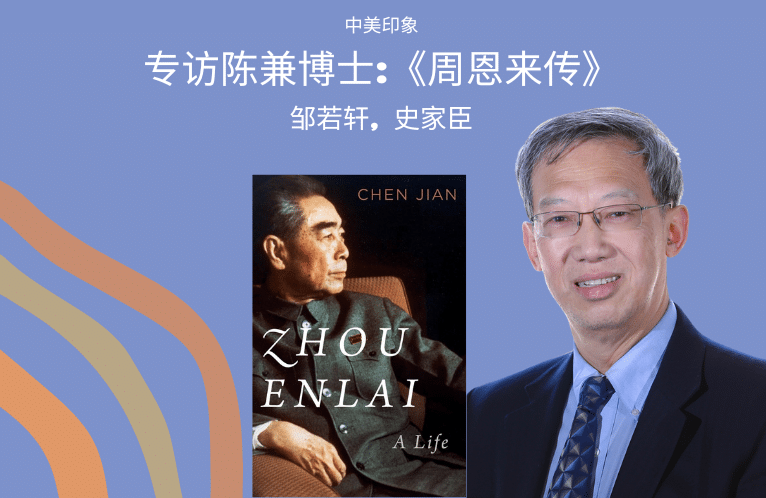

专访陈兼:新书《周恩来传》

[编者注:陈兼是上海纽约大学—华东师范大学全球历史、经济与文化研究中心主任,上海纽约大学暨纽约大学全球体系杰出历史学讲座教授,康奈尔大学胡适荣誉讲座教授,华东师范大学紫江特聘访问教授,伍德罗·威尔逊中心全球研究员(Global Fellow)。在加入上海纽约大学之前,他曾担任康奈尔大学中美关系史Michael J. Zak讲座教授,伦敦政治经济学院历史与国际事务Philippe Roman讲座教授,并在香港大学担任杰出研究访问教授(2009年至2013年)。他获得南伊利诺伊大学博士学位,以及上海复旦大学和华东师范大学硕士学位。

陈兼是现代中国史、中美关系史和冷战国际史的知名学者。他的著作包括《中国走向朝鲜战争之路》( China’s Road to the Korean War: The Making of the Sino-American Confrontation, 1994年)、《21世纪的中国挑战:对美国外交政策的影响》(The China Challenge in the Twenty-first Century: Implications for U.S. Foreign Policy ,1997年)、《毛泽东时代的中国和冷战》(Mao’s China and the Cold War ,2001年)和《周恩来传》(Zhou Enlai: A Life, 2024年)。他与文安立(Odd Arne Westad)合著的《伟大的转变:中国从革命到改革之路》(The Great Transformation: China’s Road from Revolution to Reform,将于2024年10月出版)。]

您为什么选择周恩来作为这本新书的主题?

陈兼: 我并没有选择周恩来作为这本书的主题。我撰写这本传记是出于逻辑思考和机缘巧合。在上世纪90年代初,当我正撰写我的第一本英文书《中国通往朝鲜战争之路》时,我接触了中国在冷战期间历经的许多重大事件、各类个人经历和各种决策过程。而在几乎所有这些方面,周恩来都是一个中心人物。简而言之,如果你想写一本关于现代中国史的书,你不能不提及周恩来。

尽管周恩来在我的许多研究中已经占据了重要位置,但直到2004年我才真正开始计划撰写他的传记。梅尔文·莱夫勒(Melvyn Leffler)是一位杰出的外交史学家,也是我在弗吉尼亚大学的同事,他当时正在编辑一个关于20世纪杰出政治家的学术系列。他问我是否有兴趣为周恩来写一本简短的传记。为了吸引我参与这个项目,莱夫勒对我说:“陈兼,以你对现代中国历史的理解和知识,你大概只需要六周的时间就能完成一本周恩来的传记。”我当然并不相信我能在六周内写完这本传记,但我想,我已经进行了大量涉及到周恩来的研究,也已经采访了许多曾经和周恩来共事过的政治家和当事人,那为什么不接受这个项目呢?

我从2004年准备写这本传记。现在已经是2024年了。20年后,我才最终完成了这本周恩来的传记。这本书与我在2004年时的设想完全不同。它不再是一本英文4万或5万字的短篇故事,而是一本超过30万字的长篇传记。当我着手写这本书时,我发现周恩来并不是一个容易研究的对象。周恩来是一个复杂的人物,我想要全面地了解他。而当我越深入进行这个项目时,我就越意识到自己需要进行更多的研究。这就是我开始写这本传记的原因和过程。

一些学者已经撰写了关于周恩来的传记作品。其中一个著名的例子便是高文谦的《晚年周恩来》。与这些传记相比,你的书对于理解周恩来做出了哪些具体贡献?

陈兼: 高文谦撰写了一本关于周恩来晚年生活的优秀作品。然而,这本书的英文延申版《周恩来:最后一位完美的革命家》却不是一部关于周恩来的完整传记。这本书依然将重心放在了周恩来在文化大革命期间的经历,但比中文版增加了描述周恩来早年生活的几个章节。然而,这本书并不包括周恩来从1932年至1960年代初的经历。从这个意义上说,这并不是一部完整的周恩来传记。

另一本有关周恩来的传记是由余长更和芭芭拉‧巴努茵(Barbara Barnouin)共同撰写的。余长更是一名中国外交官,他的个人经历中曾与周恩来有过一些交集。这本书详细描述了周恩来与外交部的联系,但它过于简略并且缺乏充分的一手资料的支持。

我撰写的是一部更为全面的周恩来传记。我必须补充一点,那就是我很荣幸地能在21世纪初进行关于周恩来的研究。那是中国档案开放的黄金时代,所以我接触了大量的中国外交部档案馆的解密文件。我还在华东师范大学现代历史文献中心的帮助下从事了大量的研究,接触到了来自于各省、市档案馆的大量的解密文献(其中甚至包括一些周恩来的内部讲话和政治局会议记录)。然而,从2010年代上半叶开始,几乎所有这些资料不再对研究人员开放。如果没有参阅这些资料,我几乎不可能完成这本传记的撰写。

当历史学家撰写传记作品时,他们经常会使用一些一手资料,例如历史人物的回忆录或日记。但是,当政治领导人写回忆录或日记时,他们知道这些作品很可能在日后被公众阅读。因此,他们通常会选择性地对一些事件进行描写。作为一名研究周恩来的历史学者,你是如何做到使得这些具有主观性的一手资料能够被合理地使用?

陈兼: 这个问题就涉及到我们常说的批判性思维和研究。在新冷战历史研究领域,我们经常进行批判口述史研究。在试图重建特定的历史过程时,我们要注意不被受访者的观点所主导。

我可以用一个故事来阐明这一点。在上世纪90年代初,我有幸在北京在毛泽东的俄语翻译师哲的家里住了将近三周。其实,我在一年前就曾对他进行过采访。在师哲家里的这三周里,我每天都与他交谈,并对我们的谈话内容做笔记。我发现,在我对他的正式采访和我们的非正式的日常聊天中,师哲的叙述存在着巨大的差异。其中一个例子便是毛泽东是否知道金日成有通过革命战争统一朝鲜半岛的意图。在我的正式采访中,师哲的回答是:“不,我们从不干涉其他国家的内政。” 然而,在我们的非正式谈话中,师哲提到,金日成曾于1950年5月年秘密访问北京,讨论了进攻韩国的想法和计划。这个故事总是提醒我要对采访持极为谨慎和批判的态度。

你认为周恩来的早年生活中是否存在一个关键节点,对他日后的领导风格产生了重大影响?或是说你是否认为他的治国方略是他一生中所历经的多种因素相结合的产物?

陈兼: 许多人认为一个人的生活轨迹是由他们早年的经历所塑造的。这绝对适用于周恩来。我要强调的是周恩来早年生活的三个方面:一是他的早期教育;二是他在国外学习和生活的经历;三是他对于自己选择怎样的人生道路才能够拯救中国并使中国崛起的批判性思考。

首先,让我谈谈周恩来的早期教育,包括非正式和正式教育。周恩来的叔母(也是他的嗣母)在他很小的时候就指导他学习古代中国文献。在他的早期教育的后期,他同时接受了传统中国文化和较为新潮的西方思想的熏陶。因此,他在东北和天津的教育经历对他的政治思想塑造起到了非常重要的影响。后来,即使在周恩来已成为一名忠诚的共产主义者之后,我们仍然可以发现,在他内心深处保留着一块属于人道关怀的圣地。

其次,在日本和欧洲留学期间,周恩来并没有轻易信服于共产主义,尽管他当时已经接触到社会主义和一些马克思主义理论。在给一位表兄的信中,他写道:“弟之思想,在今日本未大定”, 更不敢认定“一定主义”。到欧洲留学后,他非常仔细地比较了 “俄国道路”和 “英国道路”,尝试寻找更适合中国现代化进程的路径。正是这些经历使他了解到了不同类型的政治思想。

第三,作为一名共产主义者,周恩来在早期从未试图追求中国革命最高领导人的职位。当毛泽东成为中国共产党、中国革命和中华人民共和国的最高领导人后,周恩来又从未试图争夺毛泽东之下“二把手”的位置。这一决定影响了周恩来在党和中华人民共和国内部的主要政治轨迹。

周恩来早年的经历与中国另一位最高领导人邓小平非常相似,尤其是他们都有在海外学习的经历。你认为在治国方略方面,这两位领导人之间有什么相似之处?

陈兼: 由于周恩来和邓小平都有在欧洲学习、工作和生活的经历,因此他们之间存在很多相似之处。这些经历对周恩来和邓小平两人对于现代化的理解产生了巨大影响,而这在毛泽东的世界观中却是缺失的。毛泽东第一次出国是在1949-1950年间出访苏联。对于毛泽东来说,中国以外的世界是一个模糊的存在。但对于周恩来和邓小平来说,他们在成长时期亲身经历了现代化。

但是,周恩来和邓小平之间又存在一个明显的区别。在俄罗斯档案馆里,有一篇邓小平的自传,其中的一句话让我印象深刻。他写道:“不喜读书是我的特长。” 而周恩来却完全相反。邓小平以经验领导;他是一个天生的领袖,不太关注细节。周恩来却非常注重细节,同时又经常受到愿景和思想的激励。实际上,在周恩来的内心深处,始终有一处是为“人道社会主义”(socialism with a human face)所设定并保留的。通过他与毛泽东之间的一次“话语交流”中,我们可以窥见周恩来的这种政治理念。1957年夏天,毛泽东在定义“民主集中制”时说:“我们的目标,是想造成一个又有集中又有民主,又有纪律又有自由,又有统一意志、又有个人心情舒畅、生动活泼,那样一种政治局面,以利于社会主义革命和社会主义建设。”几周后,周恩来在阐述他对“恰当的民主集中制”的定义时说,这应当是“又有民主,又有集中,又有自由,又有纪律,又有个性的发展,又有统一性。”与毛泽东不同,周恩来首先强调了“民主”、“自由”和“个性的发展”,把它们放在第一位。

另一个例子是,1959年5月周恩来视察大跃进期间的河北农村。他建议地方领导人要允许农民享有“六项自由”,包括“一、饲养;二、允许在山上种些零散地;三、屋前屋后的树是他的;四、允许上山打些柴;五、允许下水打点鱼虾;六、允许搞些家庭副业。”然后,周恩来说了一些我认为邓小平不会说的话。他阐述道:“这是大公小私、两条腿走路,要有个人么,没有个人哪有集体。”

在外交政策制定方面,你认为周恩来代表的是现实政治、内部政治、亦或是二者的结合?

陈兼: 周恩来是一个非常努力去理解现实世界的人。周恩来最重要的目标是使中国强大,并让中国再次崛起。作为一名政治家和外交家,周恩来的一个最重要的品质,是他在理想主义指导下的政治中道路线。周恩来不仅会考虑到具体的国家利益,也会关心这些利益是否符合在他看来最有利于中国和全人类的发展目标。

他的这一品质在拟定1972年《中美上海公报》中充分地表现出来。我认为,中美上海公报也许是20世纪最重要的文件之一。它不仅适用于中美关系,还适用于整个国际关系领域。两个曾经高度敌对的国家能够一起制定这份文件,每一方都用各自的(但又不具有挑衅性的)语言表达了各自的诉求和政策方向。同时,他们又凸显了双方在国际规范和准则上的共同点和共同的愿景。这在外交史上是史无前例的。周恩来的目的,是让会谈取得具体的成果,他在制定这份文件中发挥了举足轻重的作用。

所以,关于你的问题,我会说周恩来既是现实政治的实践者,也是内部政治的实践者。几年前我在哈佛大学肯尼迪学院关于周恩来的一个演讲中说道,我真心希望在北京的中南海或者唐纳德·特朗普(Donald Trump)的白宫里,能出现一位类似周恩来的人物。我仍然怀有这种希望。在我们这个极端主义和极端主义行为日益肆虐的时代,我们需要一个能够以建设性的方式弥合中国、美国和世界之间差异的周恩来。

在一篇书评中,韩碧如(Lucy Hornby)评论说你的研究方法过于谨慎,以至于没能充分探讨周恩来生活中的“更加黑暗和矛盾的因素”。对此你将如何回应?

陈兼: 我对这个评价并不感到意外。许多人将周恩来视为毛泽东的同路人或是“助力者” (Mao enabler),认为他帮助毛泽东做了很多“坏事“。他们关于周恩来的看法因而比我的要负面得多。但我不同意这种观点。

在我的笔下,周恩来是一个非常正面的历史人物,同时也是“毛泽东的制约者” (Mao controller)。我这样写周恩来其实是非常大胆的,因为我所描述的周恩来肯定不是中国官方评价中所描绘的那样一位英雄或完美的革命者。与此同时,我从事的,是对来自不同语言、不同来源的档案文献的多方位研究。根据我对于大量第一手资料的研究和解读,我不能同意人们试图对周恩来提出的很多指责。有些人可能会因此而武断地把我归类为“拥抱熊猫派”(panda hugger)。但我并完全不符合“拥抱熊猫派”的刻板印象。

问题的关键不在于我在写作时是否应该更加大胆或更加谨慎,而在于我们的研究是否要有批判性思维和深层次思考。这两个因素会决定学者和知识界人士是否能理解周恩来这个在中国崛起这个非常复杂的过程中的复杂人物。

世界需要一个既能够服膺于普世价值,又能保持中国传统文化特色的现代化中国。为了实现这个目标,我们必须要有远见。我们也必须学会思考,并保持批判性精神。我们不应该被任何关于中国的刻板印象所误导。但说到底,我依然非常感谢韩碧如的这篇书评,因为它使我对人们关于周恩来的其他看法有了更好的了解。

你在1980年代初在中国获得了硕士学位,然后来到美国攻读博士学位。在美国求学的决定如何改变了你的生活和学术追求?你对正在美国学习或计划前往美国学习的中国学生有何建议?

陈兼: 留学美国的经历改变了我的一生。在1980年代初的中国,我已经在同辈学者中建立了一定的学术声誉。特别是在1984年,我的硕士论文《1937年-1941年美国的对德政策》在中国历史研究的旗舰期刊《历史研究》上发表后,获得了该刊的优秀论文奖。世界史的其他获奖者都是资深学者。然而,我依然发现,我的学术视野和方法受到了我在中国所受教育的局限。我决定必须出国深造。幸运的是,我得到了这样的机会。在南伊利诺伊大学写我的博士论文是一个很好的学习机会,而我后来成为教授后也在继续学习。例如,在我的第一份教职工作中,我几年里总共教授了18到19门课程。教授每门新课程对我来说都是一个学习的过程。

对于我的学术后辈们,我想给出两条建议。首先,努力争取出国留学!留学是一个改变生活的机会,必须认真对待它,并把每一个挑战都视为学习的机会。许多年轻学者可能认为,在没有助教的情况下每学期被要求教授四门新课程是非常荒谬的,但我把这样的挑战当作一个成长的机会。

其次,当你在国外时,永远不要忘记你来自中国。有些人认为保持我们与中国的关联是个人成长的障碍。这是不对的。我在美国已经生活了将近四十年。我仍然相信中国——中华文化和文明——是我的根基。我是美国公民,我热爱美国。但我同样认为,促进和维护中美之间的相互信任至关重要。

此外,我认为,为了让美国变得更为伟大,并不需要让中国变得更为渺小。在过去的几千年里,中国克服了各种挫折和挑战,仍然是世界上最悠久的文明之一。中国当前面临的困难不会一直持续下去。中国人民会找到继续前行的方法。我不在乎人们说:“你现在生活在美国,你是美国公民。为什么你还关心中国?”我的回应是:“如果美国变得更好,世界将变得更好。如果中国变得更好,世界将变得更好。” 我们必须坚信这一点。作为来自中国的学生,应该成为桥梁,连接并加强中美之间的建设性联系。

1 Comment

[…] 专访陈兼:新书《周恩来传》 […]