提名谁当副总统,对拜登和特朗普都是个大问题

作者:刁大明 来源:澎湃新闻

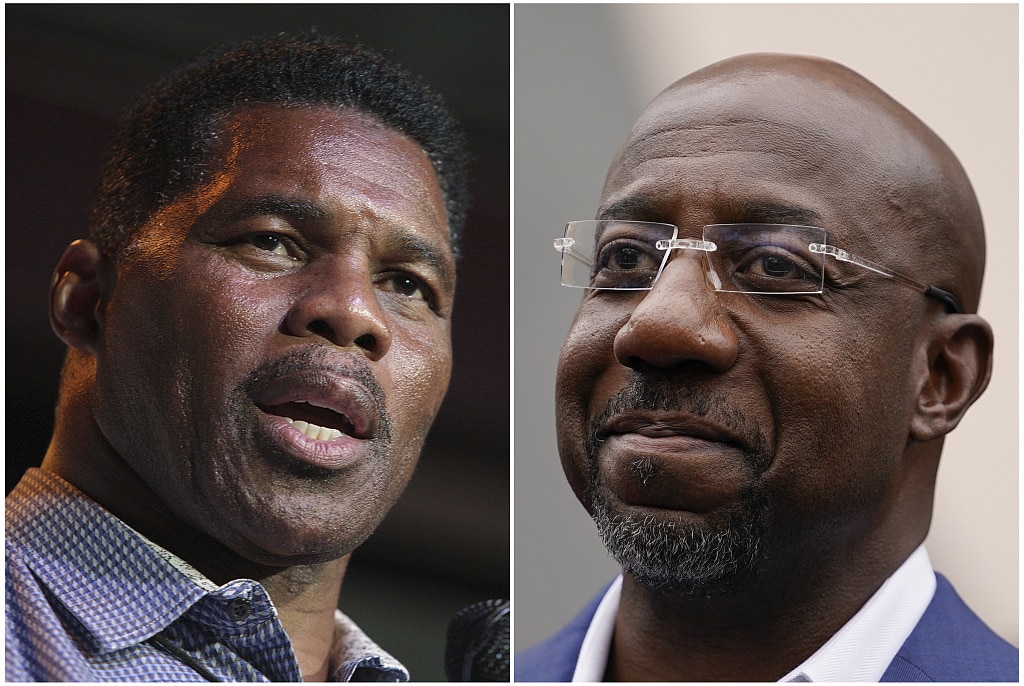

日前,明尼苏达州国会参议员艾米·克洛布查被曝出已受邀接受背景调查、并将被列入民主党总统竞选人拜登副手人选最终名单。不过,这个动向很快招致非洲裔团体的反对,后者呼吁拜登选择一位对非洲裔更具吸引力的女性人选。无论如何,这至少意味着民主党2020年总统大选的副总统人选遴选程序正在加速推进。

也是在近期,在同为前对手的布蒂吉格举办的一次网上募款活动上,拜登首度透露将在8月1日宣布最终副手人选,提前全国代表大会两周多宣布,足见拜登阵营的跃跃欲试与自信满满。如今,关于2020年大选正副候选人组合的悬念基本上只剩下民主党副手的安排,而基于拜登目前一路向好的选情,其多次承诺的一位女性人选充满了历史刷新感,甚至正在成为比大选结果更具悬念的一幕。

“我什么都不是,我什么都是”

本节的小标题是美国首任副总统约翰·亚当斯对于其职位的经典描述。按照美国联邦宪法及其修正案的构架,副总统职位在总统可以正常履职、或国会参议院未出现僵局时的确可以被理解为处于一种“什么都不是”的状态。只有在竞选期间,作为在执政中的“替补队员”才会与总统候选人合体共同面对选民的考验。于是,可能还是要感谢目前已成为习惯性做法的唯一一场副总统电视辩论,能给予两位副总统候选人在如此高关注度的情况下表达一些自己的想法。

亚当斯的感慨虽有宽慰之意,但也隐含着某些具有政治智慧的潜台词。如今,副总统与总统在同一张票上同时选举产生,但其宪政地位却是在行政分支与立法分支共同存在的,这种“兼顾”其实也意味着可能拥有意想不到的政治空间。

即便在很长一段时间里,副总统在行政分支和立法分支中都不受欢迎,但只要其本身与总统保持良好关系、甚至对总统形成很强影响力,而且在本党政治生态中不可小觑的话,副总统完全可以游走于两个分支,甚至可以不受两个分支的约束。这基本上也是2000年迪克·切尼最终选择作为小布什竞选搭档的原因所在。在2018年的那部《为“副”不仁》(Vice)里,“蝙蝠侠”克里斯蒂安·贝尔把切尼当时达斯·维德式的内心戏演绎得让人不寒而栗(编注:达斯·维德是电影《星球大战》中带有悲剧与矛盾色彩的人物)。

事实上,副总统实际权势的扩展在过去数十年来已渐成趋势,至少最近四位副总统都很明确地在华盛顿政治中找到了发挥足够影响的位置:或被授权主导政策议题,或搞定由另一党占据多数的国会,甚或在某些议题上直接主导总统的抉择。而这种非正式权力的上升基本上是与副总统人选在党内产生方式的改变,或者说是其与总统人选之间关系的调整同步发生的,其本质动力还是候选人超越政党机器、占据了舞台中心。

最初的变化开始于富兰克林·罗斯福时期,在其超长任期期间,副总统作为“快消品”先后更换了两次,而其中大概只有第二位即亨利·华莱士(Henry Wallace)算是小罗斯福心仪的人选。他的第一位副总统约翰·南斯·加纳(John Nance Garner)原本是党内对手,两人不睦已久,即便搭档上任后还是在新政、联邦最高法院扩员计划等重大议题上分歧不断。

1940年,加纳选择在党内挑战小罗斯福,失败后被支持小罗斯福政策议程的农业部长华莱士取代。而在1944年,民主党保守派再次推举了密苏里州国会参议员亨利·杜鲁门作为副总统人选,小罗斯福选择了接受,进而也在意料之外地为美国安排了下一任总统。而从独享权威的小罗斯福更换副总统人选开始,总统候选人对于副手人选的话语权也开始持续上升。

随后的1952年和1956年大选,连续被提名的民主党候选人埃德莱·斯蒂文森(Adlai Stevenson)坚持了接受党内安排的做法,但其惨败也加速了政党整合传统的瓦解。共和党候选人艾森豪威尔在1952年首次选举时接受了党内意见,同意接纳更具政党色彩的尼克松为副手。接下来的1960年选举,随着电视辩论的加入以及初选州数的增加,肯尼迪和尼克松都获得了更大权限。前者追求区域与政见的“平衡”,选择了来自得州的约翰逊,后者则别出心裁地看中了时任美国驻联合国代表亨利·洛奇(Henry Cabot Lodge),原因是洛奇来自肯尼迪的老家马萨诸塞。

于是,随后的副手选择过程进入了由总统候选人个人化主导的阶段。1972年民主党挑战者麦考文遭遇了最初选定副手因健康问题而临阵换将的措手不及,这进一步强化了严格背调与遴选程序的必要性。

1976年在任总统福特首次参选时更换在任副总统的做法,客观上再次界定了副总统在美国总统政治中的地位。虽然福特未能连任,但接任的卡特政府打造出至今仍被讨论的关于副总统风格的所谓“蒙代尔模式”。而也就是这位沃尔特·蒙代尔副总统,在1984年自己竞选总统时让美国两党总统选举的选票上首次出现了女性。

副总统的副总统

在时间不长的总统候选人自主决定副手人选的政治实践之中,观察者已总结出很多关于遴选的标准,其中最多讨论的大概就是所谓的“平衡”,即在政治经验(州长或国会议员)、地区、年龄、政治意识形态甚至是性别或族裔等能够想到的诸多层面的“平衡”。但客观而言,所谓“平衡”或者互补的哲学似乎是一种刻板的认知,基于总统与副总统权限本身的“不平衡”,很难想象他们之间看上去的“平衡”到底会有什么实际效果。

再将观察的时间尺度纵深下去的话,美国政治史上没有哪一次选举的获胜方不是因为总统人选而是因为副总统人选实现的。或者说,副手人选的唯一价值是“锦上添花”,而非“雪中送炭”。这个安排绝对不会挽救选情,不拖累选情就已求之不得。所以,副手人选的选择对总统候选人与其说是加分项,不如说是进入大选阶段后的第一道难题。答好了不一定加分,答坏了则将被大大减分。

有趣的是,两党在这个不得不做出的人选安排上也存在着显著区别:民主党更青睐国会参议员,而共和党则对州长表现出更多兴趣。

自1940年小罗斯福选择华莱士以来的非连任选举中,共和党5次选择了州长作为副手,3次选择国会参议员;民主党14次选择了国会参议员,却并未出现州长充当副手的情形。究其原因,至少有两个解释。一个是,关于副总统职位的一般理解并不在于政治而在于治理(governance),所以更为熟悉华盛顿政治的所谓“圈内人”(insider)自然更有助于协助总统。

另一个是,两党过去一段时间各自的政党生态变化导致民主党提名了更多的所谓“圈外人”(outsider)参选总统,比如奥巴马、克林顿、杜卡基斯以及卡特,他们更为需要作为“圈内人”的(资深)国会参议员。相比之下,共和党提名的“圈内人”更多,进而也就有了更多空间变化组合,吸收一些不拘一格的“圈外人”。比如,1968年尼克松选择了马里兰州州长阿格纽(Spiro Agnew),或者2008年被麦凯恩当作“奇招”的佩林。

当然,历史上的所谓“圈外人+圈外人”组合并不多,1944年和1948年连续的共和党总统候选人杜威(Thomas Dewey)身为纽约州州长先后与俄亥俄州和加州州长搭配的情况比较罕见,大有向长期在任的小罗斯福及其接任者杜鲁门发起来自外部挑战的意味。而2016年特朗普与彭斯的搭配看上起的确是“政治票友”加“地方诸侯”的反建制组合,但考虑到彭斯此前12年的国会众议员经验,本质上也还是一个“圈外人+圈内人”的典型组合。

更需要解释的是,作为总统候选人中的特殊群体——当过副总统的总统候选人在选择副手时几乎表现出超越党派地倾向于选择国会参议员的痴迷。如果还在1940年到2016年的时间范围内考察,算上1948年民主党前副总统华莱士以进步党人身份开启的总统竞选的话,这段时间内共有9位副总统获得各党总统候选人提名、角逐白宫,其中尼克松还两次尝试。其中5位作为总统候选人的民主党副总统中只有蒙代尔选择了国会众议员,其他都选择搭档国会参议员;而4位共和党副总统中只有尼克松两次都选择了非国会参议员。这就意味着,因曾身处其中而对副总统权责具有切身体会的总统候选人至少到目前为止较为一致地表现出对国会参议员出任副总统的更多认可。

如果将“民主党更为青睐国会参议员”和“副总统竞选总统更易选择国会参议员作为副手”这两个近期的“规律”交叉,作为前副总统的民主党人拜登如何选择,可能就有章可循了。

除了主要在国会参议员和州长之间的考量之外,拜登的副手人选已基本被界定为女性,增加了一些看点或变数。之前的两次两党实践都以失败告终,至少再次验证了一个现实,即副手人选无法挽救选情,即便是令人眼前一亮的女性也做不到。

1984年和2008年两次选举的后续走势也表明,女性副手在并不友好的舆论环境下引发了更多负面攻击。前者,蒙代尔被抨击为其选择并非出于人选的资质而是迫于女权运动团体的压力;而其选定的副手——纽约州国会众议员杰拉尔丁·费雷罗(Geraldine Ferraro)本人及其家庭的财务状况等个人争议也造成了一定的负面效果。后者,佩林在国家层面政策上的极度欠缺很快引出了不少笑柄,与其家庭相关的话题或者是其自身的一些行为作风也越发偏离了麦凯恩的竞选主线。当然,也正是这次选择,被认为造就了后续共和党延续至今的癫狂。

36年或12年之后的今天,可以确定的不同在于,越来越多的女性政治人物活跃在美国政治舞台上,其中不乏优质人选,进而为拜登提供了远强于当年的选择余地。但最为重要的是,拜登虽然做出了满足党内价值观呼声的选择女性副手的承诺,但一定要清楚,其选择副手的逻辑应该是人选资质适合、能够在总统无法履职时暂时或长期全权履责,还要在四年之后有能力代表民主党守住白宫,同时这个人选恰好是一位女士;而非在目前能够列出的众多女性人选中选择一个相对过得去、特别是足以让非洲裔等关键群体满意的副手。

换将彭斯?

按照美国副总统政治研究的权威专家、圣路易斯大学法学院教授乔尔·戈德斯坦(Joel Goldstein)的总结,每次大选时舆论都会或多或少地讨论三个关于副总统人选的惊奇故事:在任总统会否换掉在任副总统?一党总统候选人会否选择另一党政治人物出任副手?总统候选人是否会选择前总统作为竞选搭档?

第二个问题相对常见,比如2008年奥巴马会否选择共和党人查克·黑格(后来成为了奥巴马政府的国防部长)与同年麦凯恩最终并未坚持选择曾经的民主党人乔·利伯曼(Joe Lieberman),都是在跨党方向上的潜在考虑。关于第三个问题虽然具有宪政争议,但其实在1960年时艾森豪威尔就曾半认真地提出过是否能成为尼克松副手的疑问,而今年大选中推动前第一夫人米歇尔·奥巴马出任拜登副手的舆论声浪也算是这个思路的变体。

而关于第一个问题基本上自1976年福特临阵换将惨败之后就更少提及,最近的一次大概就是2012年以希拉里换掉拜登的民主党内部的激烈表达了。不过,2020年是否会出现在任副总统被踢出连任竞选的可能性呢?目前看,当然是极小概率发生的事情,而且特朗普自己也多次公开表达不会换掉彭斯,甚至称换将作法是一种“不忠诚”。

不过,对于选情越发堪忧、连任通道越来越窄,特别是迫使内阁等重要政府成员频繁更换的总统而言,使出“不忠诚”这一招的可能或许比想象中大一些。一方面,彭斯在2016年帮助特朗普巩固基本盘的效果如今已并不是不可取代,共和党的“特朗普化”、特朗普在联邦法院体系中提名的多位保守派法官、特朗普在移民议题以及对以色列政策上的所作所为,基本上都可以锁定福音派。

另一方面,如果是一个新的副手人选,比如妮基·黑莉(Nikki Haley)这样的少数族裔女性人选,极可能有助于拉抬投票率(65岁以上群体估计很难),从而尽力挽救选情。

无论如何,虽然换将的可能性仍极为有限,甚至比特朗普公开场合佩戴口罩的可能性还小,但2020年大选中副总统人选更加凸显的关键性地位不可否认。这种总统人选乏善可陈、无法给人指明国家长远方向,只能依靠副总统人选提亮增色的尴尬态势,只能加剧美国公众与舆论对未来政治走向的深深忧虑。

来源时间:2020/5/29 发布时间:2020/5/29

旧文章ID:21841