李成:基辛格总能抓住最关键的问题

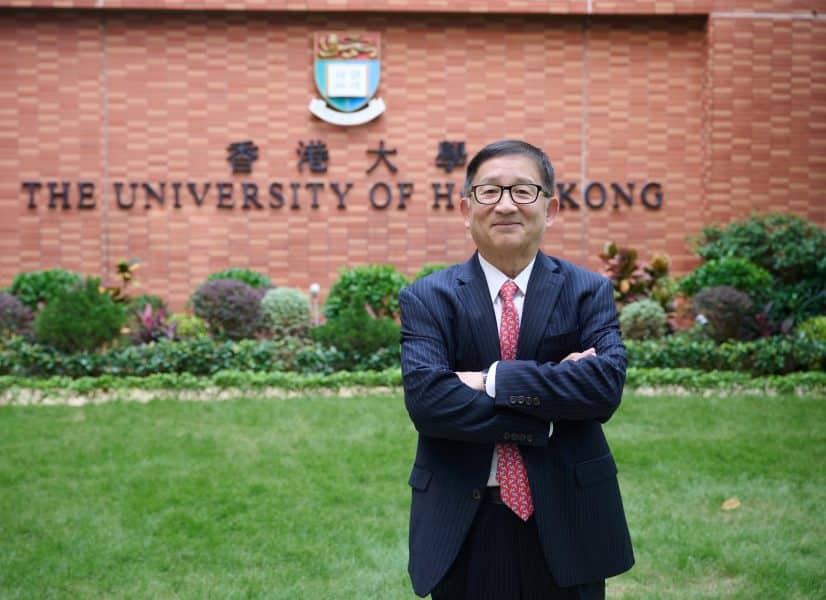

本文是《中国新闻周刊》记者曹然对李成博士的专访,2023年12月11日由《中国新闻周刊》(总1120期)发表。本站12月16日还转发了香港01新闻对李成的采访:我为什么辞任美国顶级智库回到中国?

自基辛格去世后,本站首发和转发了一些中美学者对基辛格的政治和外交遗产的评价。

延伸阅读:

1972年2月27日,时任美国总统国家安全事务助理基辛格,陪同美国总统尼克松抵达上海。他们首先参观了延安中路上的中苏友好大厦(今为上海展览馆)。第二天,举世瞩目的中美《上海公报》发布。

32年后,在纽约四季餐厅,一位生于上海的学者告诉基辛格:当年还是中学生的他,曾在延安中路对面远远望见美国代表团。年过八旬的基辛格调侃道:离那么远,“你能看得到我?”

这是香港大学政治与公共行政学系教授、当代中国与世界研究中心主任李成和基辛格的第一次见面。从那时起到今年6月,李成和基辛格平均“每两三个月”就会面一次,谈话时间通常超过1小时,有时还共进午餐。

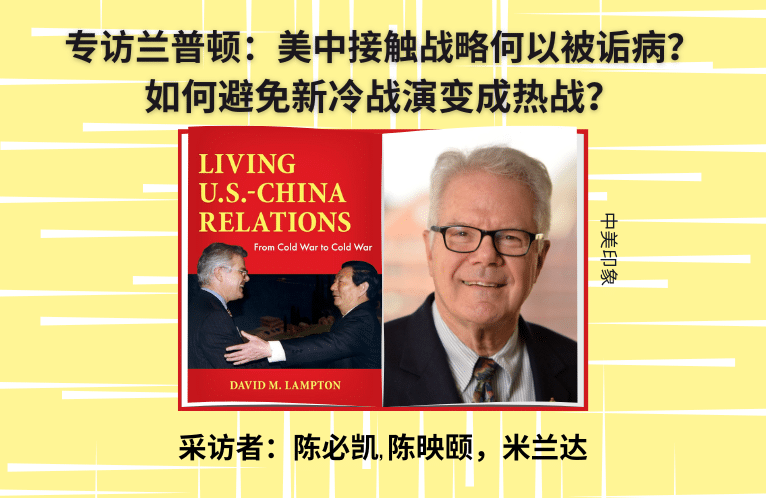

与此同期,2006年到2023年6月,李成担任美国顶级智库布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心的高级研究员,并在后9年担任中心主任。他见证了基辛格在生命最后一二十年提出重新定义中美关系的“共同演进”(co-evolution)理论,以95岁高龄学习、研究人工智能并出版专著;也见证了基辛格在美国外交政策重大转向之际被华盛顿疏远、冷落。

暮年岁月,这位谦恭友善的战略家常向李成抱怨现任美国总统拜登对自己的忽视。半个多世纪以来,包括特朗普在内的历届美国总统都会向基辛格咨询战略意见。而直到基辛格去世,拜登从未以总统身份敲响他的房门。

2023年11月29日,基辛格在康涅狄格州家中去世,享年100岁。12月4日,从都国际论坛举行期间,出席会议的李成向《中国新闻周刊》讲述了他和基辛格的交往故事。“从一个在上海遥望基辛格的中学生,到最后成为他晚年非常密切的晚辈朋友,这几乎是不可想象的。”李成说,“认识基辛格,是我学术生涯中最幸运的事。”

“一个不会去世的人”

中国新闻周刊:你2004年第一次和基辛格先生见面,之后交往越来越密切,直到2023年6月29日的最后一次会面。能否回忆一下第一次和最后一次见到基辛格的场景?

李成:我和基辛格博士第一次见面是2004年,那时我刚到布鲁金斯学会担任非常住研究员。见面之后,我跟他开玩笑说:“我很久之前就见过你。”1972年,美国总统尼克松访华,尼克松、基辛格一行住在锦江饭店,参观了中苏友好大厦(今上海展览馆)。我当时还是中学生,学校就在上海展览馆对面,远远地看到了美方一行人。基辛格听后,开玩笑地说:“(那么远)你能看得到我?”

那次会面之后,按照基辛格的要求,我们开始常规性会面,平均两三个月就见一次,每次聊一个小时左右。新冠疫情一度导致定期会面中断,但我们很快用线上会议代替。到今年6月,我们已经会面了约70次,也多次共进午餐。每次会面我都会拍照,基辛格好几次还会看看照的怎么样。他非常幽默,见面次数多了,有时就跟我开玩笑:“这次见面我还要不要打领带?”

6月29日,我在离开美国的前一天去拜访他。他不知道我是来告别的。我们聊了约80分钟,主要是谈他7月中将开始的中国之行。结束时,我说:“博士,我马上要离开美国了。”他很惊讶。听说我要去香港工作,他问:“那我们的交流就这样断了?”我说:不会的,我还会继续来看您。

他支持了我的选择,说“有什么需要帮助的就告诉我”。我在香港大学要建立当代中国与世界研究中心,他就答应为中心成立录制一个祝贺视频。11月,他因为摔伤动了手术,依然在关心我的情况,还在准备录视频。

然而,11月29日,我突然看到他去世的消息。我的第一反应是:这是假消息!假消息出现过很多次。有一回,我刚和他约好会面的时间,就有新闻说他去世了。所以我的第一反应是不相信。但过了几分钟,我开始意识到这是真的。

过去,我总觉得他是一个不会去世的人。尽管心脏做过手术,手上能看到打针的血点,但他的头脑始终非常灵敏。晚年有些时候,他看起来像是在打瞌睡,其实大脑在高速运转,突然之间就会开口插入我们正在谈论的话题。

但回想起来,今年6月我们最后一次见面时,他的身体还是有一些变化。当时我请他为几本书签名。他的助手把书高高举在面前,他很费力地签,字写得很大。这和以前不同。我当时就想:真不应该让他签那么多书。但他还是和往常一样冲我开着玩笑:“签一本五块钱!”离开时,他紧紧地握着我的手。我当时想:我们肯定还会再见面。

中国新闻周刊:这是一个很伤感的故事。2004年你们第一次会面之前,你对他的印象是怎样的?

李成:我父亲很崇拜他,甚至想过用基辛格的“基”来为孙辈命名,作为纪念。很遗憾的是,我父亲于2001年过世,没能看到他的儿子成为基辛格晚年的密友。对基辛格有好感的人远不止我父亲。基辛格推动中美关系正常化,为之后中国大批学生赴美留学奠定了基础,可以说是改变了几代人的命运。

我认为,基辛格和尼克松是冷战的终结者。人们常说美国总统里根结束了冷战时代,但我认为,通过实现中美关系正常化,基辛格和尼克松事实上改变了整个国际战略版图,这才是冷战结束的主要节点。这和基辛格的远见与长期设计是相关的。我与基辛格几次阐述过这个观点。

中国新闻周刊:他怎么回应?

李成:他只是笑笑。基辛格也许不是一个以谦虚著称的人,但在我眼里,晚年的他非常谦卑友善,从来没有显示出傲慢姿态。要知道他以前可是呼风唤雨的人物。在出任总统国家安全事务助理和国务卿期间,他训斥别人是非常严厉的。

基辛格从事外交工作时的重要助手、前美国驻华大使温斯顿·洛德对我讲过一个笑话:有一次,基辛格让洛德写一份备忘录(memo),洛德写完交上去,基辛格说:“你就能写成这样?!”洛德没办法,拿回去改,再交上去,基辛格说:“这就是你能做的全部?!”洛德没办法,又交了第三稿,基辛格终于说:“我先读读看吧。”其实,洛德交的是什么呢?他交的就是最初的第一稿。

“他已经超越了狭隘的国家立场”

中国新闻周刊:站在学者的角度,你如何评价基辛格留给世界的遗产?

李成:基辛格对世界的贡献主要体现在三个方面,都和中国相关。首先,他推动了中美关系破冰和正常化,防止了核战争发生,结束了冷战,深刻改变了世界格局。其次,他在晚年提出“共同演进”的新理论,为中美处理大国关系提供了“解法”。最后,他以95岁高龄学习、研究人工智能,呼吁国际领导人重视人工智能战争的危害,想为人类避免下一场可能发生的大灾难。

中国新闻周刊:你有没有问过基辛格:一开始是尼克松主动希望跟中方改善关系,还是基辛格提的建议?

李成:我没问过基辛格这个问题,不过基辛格很尊重尼克松,不会把功劳往自己身上揽。总的来说,他们两人都有意愿,尼克松的角色也很重要。尼克松是保守派总统,当时只有保守派总统去北京,才会被认为不会出卖美国的利益。

中美关系破冰,是很多因素同时叠加在一起才得以实现的结果。这其中,尼克松和基辛格的相互配合与信任是非常有趣的。基辛格开始秘密会谈和访问时,当时的国务卿罗杰斯完全被蒙在鼓里。这反映出基辛格是一个外交高手:会妥协,会换位思考,会保密,还知道如何抓住难能可贵的时机,抓住总统对自己的信任,获得充分的权力去实现目标。

中国新闻周刊:进入新世纪,基辛格对中美关系提出了“共同演进”理论,为什么这个理论非常重要?

李成:随着国际局势和中美关系的变化,有些人认为美国会被中国超越或已经被中国超越,有些人则认为中国永远不能超越美国。基辛格和这两种人都不同。他的判断是:中国和美国是近代以来的历史中罕见的一组大国关系,因为两个国家旗鼓相当(equally powerful)。他预测,只要其中一个国家不犯连续性、致命性的错误,这种旗鼓相当可能维持很长一段时期。

通过这个理论,基辛格事实上否定了所谓的“修昔底德陷阱”。“修昔底德陷阱”认为总会有新兴大国取代守成大国,守成大国一定要扼杀新兴大国的争斗。但如果两个大国能维持旗鼓相当,双方就都能共存于世、共同发展,不必担心对方是否会取代你。

这个理论最重要的贡献,就是解决了美国社会对于“中国取代美国”的恐惧。修昔底德说过:驱动国与国之间关系的因素只有三个:雄心、荣誉和恐惧。其中最重要的是恐惧。基辛格的理论抓住的就是“恐惧”,他试图打消“恐惧”。

中国新闻周刊:你最近在受访时提到,基辛格在生命的最后一年密集接受了很多媒体采访,他最后希望向世界传递的信息是什么?

李成:基辛格的一位好朋友告诉我:今年3月到6月间,基辛格接受媒体采访的频率,是一生中最高的,而且有一些是长时间得对话,比如接受《经济学人》杂志专访长达8小时。即使在越南战争和“水门事件”期间,基辛格也没有这么密集地接受采访。

我想,基辛格可能希望再次成为舆论的中心。但更重要的是,他意识到人工智能时代的战争非常危险,因此产生了一种强烈的使命感。过去,他为世界避免核战争做出了巨大贡献;现在,他认为自己有责任让人类避免人工智能时代的战争。而且,从本质上说,人工智能战争与此前的战争不同,智能战争一旦启动,就再也无法让其回头,对人类而言这是毁灭性的。

令人欣喜的是,11月15日中美领导人旧金山峰会,就人工智能问题达成了一些共识,双方还同意建立人工智能政府间的对话机制。对中美而言,不能允许核武器的使用失去人的控制,这一观点看似简单,实际上非常具有突破性。这和基辛格的长期推动密切相关。如果这个问题能得到解决,他对人类的贡献就又增加一分。更令我感到敬佩的是,这位现实主义战略家,直到百岁之龄,依然一下就抓住了人工智能问题的关键。

基辛格去世后,有一些评论说:基辛格本质上是个美国人。没错,他当然是个美国人,但是从他的贡献看,他已经超越了狭隘的国家立场。美国有那么多前高级官员,到九十多岁依然能为人类的共同未来发挥全球影响力的,基辛格可能是唯一一位。从这个意义上说,他的去世对美国和世界来说是一个重大损失。

中国新闻周刊:你如何看待围绕基辛格的争议?即使是深切悼念他的美国学者,往往也会提及他在越南战争期间的一些决策可能导致了平民伤亡,以及他在俄乌冲突期间发表的促和言论并未得到美国社会主流的认可。

李成:很遗憾的是,现在很多美国人在强调他在意识形态上不正确,在越战期间做出了导致平民伤亡的决策,等等。但对他来说,人类社会是复杂的,我们总是必须抓住那个最关键的问题。比如,核武器造成的伤害是毁灭性的,所以需要审慎处理和有核国家的关系。因此,不论一个国家、一个政府是否被美国人视为“专制独裁”,他都需要和对方接触对话。他和俄罗斯总统普京就保持了良好的关系。

基辛格很清楚自己面对的争议。他的战略思维和理论框架影响了千万人,但他晚年并没有致力于教书带学生。他的所有资料都存放在耶鲁大学而非他曾长期任教的母校哈佛大学的图书馆。有时我邀请他出席活动,他会提醒我“某某地不能去”,因为去了可能会引发抗议活动。

“我看不到下一个基辛格”

中国新闻周刊:直到最近几年之前,基辛格的观点一直得到美国两党历届总统的重视,包括特朗普在内的历届总统都会向他征询意见。但如你刚刚提到的,近年基辛格逐渐被华盛顿政策界边缘化,情况到底是怎样的?

李成:是这样。拜登就任美国总统后,三年来从未和基辛格会面。基辛格今年7月的访华之行,最初也没有得到美国政府的支持。基辛格多次跟我提起这个问题,感到很不高兴。

基辛格被疏远的原因主要有两个。一方面,近年来美国出现了麦卡锡主义升级的趋势。特朗普政府末期甚至出台了一项规定:政府不能聘用曾在中国大陆接受教育的雇员。如今这项规定取消了,但怀疑和不信任犹在,拜登出于政治需要,对于被美国政坛视为“亲中国”的人士保持距离。不仅基辛格遭到冷遇,佐利克、兰普顿、桑顿等资深中国问题专家也都被目前的华盛顿决策层边缘化。反而是不了解中国、没去过中国、甚至没和中国人打过交道的人,被认为是可靠的。

另一方面,基辛格的国际背景和国际视野,与今天的华盛顿政策界已经格格不入。基辛格生于德国,操着一口浓重的德国口音,却能在哈佛站稳脚跟,成为美国外交政策的领导者,这是很不容易的。与他背景相似的也已过世的前辈美国外交家还有出生于波兰的布热津斯基、出生于捷克的奥尔布赖特等。国际背景让这些外交家始终保有国际视野,让他们具备了换位思考的能力。但现在,由于美国核心领导地位的丧失,美国的外交决策方式正发生剧烈的变化和撕裂,真正的战略家有时被视为“过时人物”。

中国新闻周刊:你提到了整个美国“知华派”被边缘化的状态。这是否会让新生代的美国“中国通”及年轻外交官在职业初期就选择一种和前辈截然不同的对华态度?

李成:这是一个大问题。最早的一代“知华派”学者,如我的恩师鲍大可、前驻华大使芮效检,都出身于传教士家庭,对中国的社会和人文历史都有相当的了解。上世纪70年代成长起来的这批人,也很勤奋地学习中国历史,具有人文关怀。

按理来讲,改革开放之后,了解中国的条件应该是更好了。中美之间也搭建了一些平台,比如南京大学-约翰斯·霍普金斯大学中美文化研究中心,也培养出了杰出的美国政府官员。这是好的一面。但与此同时,美国学术界发生了一个很深刻的变化,就是量化研究取代了质性研究,成为各个学科的主流。

现在,学界普遍的认知是:学术就要尖端,就要有量化分析和数学模型。这让经济学变成数学,政治学变成统计学。有时候,一流学校招来的人才,写的文章学界大多数人都看不懂,而且跟历史、文化、人文完全脱节。

另一个问题是,美国高校中修读外语的人数在持续下降,政府资助也逐渐减少。我最近看到有报道说:美国所有高校里注册学中文的学生只有2.8万人。而中国从小学到大学一路学习英语,大约有2亿英语学习者。中美之间差别这样大,美国作为一个大国,怎么去了解中国、了解世界呢?

最后一点就是我们之前谈到的麦卡锡主义的升级。美国依然有很多非常优秀的中国问题学者,但如何把这些重要的知识传播到决策部门,是另外一回事。目前的情况不尽如人意。

中国新闻周刊:如你所言,基辛格、布热津斯基这样杰出的外交家、战略家都有国际背景,所以能够跳脱出冷战思维,比如基辛格能提出“共同演进”这样的新理论。但当前美国外交的主要决策者布林肯、沙利文等人,是从冷战末期开始参与外交决策的,本身又缺乏国际背景,这是否意味着他们有可能把冷战思维带到对华决策中?

李成:首先这不能完全怪他们,每个人的出身背景都会影响他的决策判断。但我觉得,作为一个领导人,你要跳脱出自己狭隘的个人背景。

基辛格给我讲过一个故事:基辛格是犹太人,1938年,他们家在德国反犹主义盛行时逃往美国。上世纪五六十年代,他和父亲一起回德国。他不知道父亲会怎样面对历史创伤。然后他惊讶地发现父亲选择了原谅。父亲告诉他:如果你真的希望避免历史重演,再面对同样的问题,就不应该采用同样的解决方法。

这种原谅和宽容,带给基辛格很深远的影响。但我不知道美国现在的领导者能否走出自己的背景局限。

中国新闻周刊:十年、二十年之后,美国会有下一个基辛格吗?

李成:不会,不可能。当我确认基辛格博士过世的消息后我就给基辛格最密切的助理发了一个短信,就一句话:“两个世纪就出了一个基辛格。”

中国新闻周刊:或者说,不远的将来,美国会有和基辛格类似的、具备国际视野和长期战略观念的高层决策者吗?

李成:我希望有,但目前我们还看不到。正因为如此,基辛格是个奇才。他的去世,对世界而言,是一个时代的结束;对我个人而言,是我失去了生命中很重要的一部分。每每回想起他的教诲、鞭策和帮助,他睿智的话语,这种伤感都难以言表。

作者

-

李成是香港大学政治学教授。曾任布鲁金斯学会约翰-桑顿中国中心主任,兼任美中关系全国委员会董事,是美国外交关系协会和美国百人会成员。