王希:在政治迷失时代反思林肯

编者按:本文是作者最初应北京大学中国政治学研究中心的邀请而作,原版收入俞可平主编:《政治通鉴》(第五卷),北京:中国大百科全书出版社 ,2023年(236—289页)。此处发表的文本刊于《世界历史评论》(上海)2023年第4期(1—64页),除内容有所扩增之外,文章结构和文字也有修订。作者感谢俞可平、王长江、孙宏哲、陈兼、陈恒等教授在构思和写作过程中给予的帮助和指正,感谢北京大学校史馆杨琥教授在搜集资料方面提供的帮助,并感谢白建才教授指出第二版中的打字错误(此版已予以改正)。作者授权本站转发。

摘要:本文利用林肯文献和当代林肯研究的成果,围绕“成为总统”、“内战总司令”、“战时总统”、“伟大解放者”四个主题,建构一种新的林肯叙事,讲述林肯的政治成长以及他在美国内战时期做出重要决策的过程,并通过梳理一百多年来中英文林肯研究的主要成果,为推动中文学界的林肯和美国内战史研究的新发展提供一种史学史方面的帮助。

关键词:亚伯拉罕·林肯 美国内战 领导力 林肯研究

Abstract: “Revisiting Lincoln in an Age of Political Disorientations.” Based on the primary sources and vast literature of Lincoln research published in both English and Chinese, this article offers a new analytic narrative of Abraham Lincoln’s growth as a political leader during the era of American Civil War by focusing on four themes of Lincoln’s political journey, including “becoming president,” “the commander-in-chief of the Civil War,” “wartime president,” and “the Great Emancipator.” It also offers a critical review of the major works in Lincoln studies published in English and Chinese from late 19th through 20th century, hoping that such a review will provide a historiographic assistance for the new development of Lincoln studies in the Chinese academia.

Keywords: Abraham Lincoln, American Civil War, Leadership, Lincoln Studies

亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)是美国第十六任总统,也是最杰出的美国政治家。1861年,52岁的林肯就任总统,随即面临了国家因奴隶制而南北分裂的巨大危机。他领导联邦各州,团结一致,与脱离联邦的南部邦联进行了长达4年的内战,最终赢得了胜利,捍卫了美利坚合众国的完整和统一。内战期间,林肯回应黑白废奴主义者的要求,颁布《解放奴隶宣言》,废除了在北美盛行长达250年之久的奴隶制,为近400万美国奴隶最终获得解放和平等的公民地位奠定了法律基础,也将内战转化为一场扩大美国自由范围的革命。战后的宪政重建否定了州权至上的原则,将以自由劳动为基础的资本主义经济体制推广至全国,为美国在20世纪的全面崛起扫除了内部分裂主义的障碍。林肯在内战时期展示了卓越的领导才能,创造性扩展了总统权力。他留下的诸多政治遗产——包括集权性联邦国家的尝试、美国军队指挥系统的创立、现代总统制的塑造和新型种族关系的建构等——至今仍在深刻地影响着美国政治的发展。林肯在国家危难时刻所展现的非凡的远见卓识、坚强的意志力、高尚的道德情操、勇于担当的博大胸怀和游刃有余的领导艺术,不仅使他成为最受美国人民爱戴的总统,而且也被誉为近代世界卓越政治家的典范。1865年4月14日,在内战结束5天之后,林肯在华盛顿的福特剧院遭到南部邦联的狂热支持者的暗杀,次日身亡,成为美国内战最后也是最举世闻名的烈士。

林肯并非生而注定要成为伟大的总统。事实上,在他上任之时,林肯是美国历史上最缺乏经验、准备最不足的总统。就任总统后,他的执政始终不乏批评者。一些人认为他是玩弄权术的高手,另一些人则称为他为内战时期的独裁者。激进废奴主义者批评他在废奴问题上瞻前顾后,行动过于保守,保守派则攻击他为了党派的利益破坏了原始宪政秩序的基本原则。即便在当代,林肯作为“伟大解放者”的形象也未能免受质疑。一些学者怀疑他对奴隶的解放是否抱有诚意,最激烈的批评者则认为他骨子里是一个白人至上主义者,更多的人(包括一些林肯研究者在内)则觉得他始终是一个难以捉摸的谜。

本文无意对林肯的一生和政治得失做一个系统、深入和面面俱到的评价,也不打算卷入林肯研究领域的相关辩论,两者的展开讨论都需要深厚的学术功底和更长的篇幅。本文的主要目的是利用现有的林肯研究成果,选取林肯政治生涯中的四个主题——成为总统、内战总司令、战时总统、伟大解放者——来建构一种新的林肯叙事,重点讲述林肯的政治成长以及他在美国内战时期做出重要决策的过程。本文也将梳理过去一百多年来主要的中英文林肯研究成果,为推动中文学界的林肯研究提供史学史方面的帮助。[1]

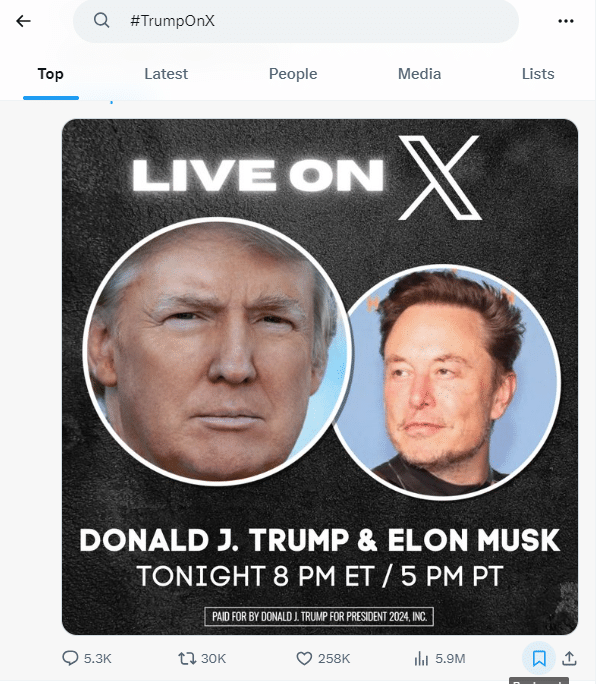

本文的写作还受到另外一个目的的驱动,即希望激发一种关于转型时代的政治领袖如何得以产生、如何养成的思考。我们处在一个剧变时代,政治发展的不确定性似乎成为所有国家的共同经历,美国政治尤其如此。进入21世纪以来,美国政坛出现的种种怪状和乱象——尤其是特朗普现象的出现和蔓延——令人感到美国政治进入了一种前所未有的迷失状态。这种情形迫使学界内外的人去重新思考美国的政治传统,重新审视美国政治体制与生俱来的缺陷,重新检讨美国政治领袖在克服和战胜这些缺陷时是如何发挥其核心领导作用的。林肯的时代曾经是一个危机四伏的时代。19世纪中叶的美国人是如何走出危机时代的?林肯在带领美国走出危机的过程中发挥了什么样的作用?带着这些问题来重新认识和反思林肯,我们或许可以获得新的历史启示。

一、成为总统

(一)政治起步

在美国所有的总统中,林肯的经历最具传奇的色彩。他从一贫如洗的劈木雇工(rail-splitter)成长为美国总统的故事始终为美国人津津乐道,被视为早期美国梦的真实写照。作为19世纪初西进运动中的一员,林肯的家庭的确十分普通,毫无显赫的背景。林肯家族最初来自新英格兰,先后在宾夕法尼亚和弗吉尼亚州居住过,林肯的祖父后来决定在当时属于美国西部边疆的肯塔基州定居。1809年2月12日,林肯出生在肯塔基州拉鲁县霍根维尔(Hodgenville)的一个小木屋中,7岁时随父母移居到印第安纳州。林肯的父亲、亲生母亲和继母都是文盲,同时也都是虔诚的加尔文派教会成员。林肯的生母在他9岁时因病去世,父亲是一名自耕农和木匠,对林肯自幼要求十分严厉,教会他干各种杂活儿,并不时将他租用给邻居做雇工,父子关系并不融洽。因家境贫困和边疆环境的限制,林肯上学的时间总共不到一年,但他在继母的鼓励下努力自学,反复诵读家中为数不多的几本书,包括《圣经》、《天路历程》、华盛顿传记等。西部边疆的生活十分艰苦,但林肯父亲能够做到自食其力,为此他无法理解儿子为何不满足于像他那样做一个普通的边民。1831年,林肯家庭再次迁徙,从印第安纳州迁至伊利诺伊州定居。此后不久,林肯便离开父母前往该州的新塞勒姆村(New Salem)开始独立生活。当林肯在22岁前往新塞勒姆村开始独立生活的时候,除了强壮的体魄、吃苦耐劳的精神、粗浅的识字能力和爱讲笑话的幽默性格(这也许是他从父亲那里继承的唯一性格)之外,陪伴他的还有一种摆脱乡村生活、改变命运的强烈愿望。在接下来的30年里,林肯将经历一次漫长而艰苦的成长,从身无分文的雇工起步,自学法律、成为律师,参加竞选并担任州议会议员和国会众议员,最终作为共和党总统候选人参加并赢得总统选举。

林肯在政治上得以出人头地,个人能力和改变命运的雄心无疑起了关键的作用,但并非完全是传说中的“自我造就”努力的结果。在林肯的政治成长中,西部边疆开放的政治和经济环境为他提供了重要的机会和训练。换言之,林肯是19世纪上半叶蓬勃展开的西进运动和民主政治的产物。19世纪30年代林肯参加竞选和担任州议员的时候,建国一代人已经退出了历史舞台,民主党人安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)在1829年就任总统,开启了大众民主的时代。同时出现的民主党与辉格党的政治对峙标志着美国历史上“第二政党体系”的到来。两党围绕围绕联邦发展的方向和策略展开了长达20年的党争,其结果之一是加速推动了政治参与在白人男性公民中的普及。林肯所在的伊利诺伊州于1818年加入联邦,其第一部州宪法明确宣示,本州的白人男性公民,无论贫富,只要能够纳税,享有选举权和被选举权,妇女和自由黑人则被排除在外。没有这种后来被托克维尔所称的 “美国民主”环境的存在,林肯在政治上的起步是无法想象的。

(二)州议会的锤炼

伊利诺伊州位于当时美国的西部边疆,政党政治开放而活跃,为林肯在政治上的起步提供了一个理想的见习场所。在新塞勒姆村的6年中,林肯先后当过杂货店店员、乡村邮务员和土地测绘员,并通过在地方法庭的观摩习得了初步的法律知识。林肯虽然身无分文,但很快在新社区中崭露头角。能读书识字、善于与人交往、高大的身材和出色的摔跤技术都为他增添了不少的人气。1832年,林肯抵达新塞勒姆村半年之后便宣布参加州议员的竞选,当年他23岁。他在致全县公民的竞选演说中称,自己虽然来自社会的“最低阶层”,年纪轻而且也没有富人名人的推荐,但他拥有抱负,而他的最大抱负是希望得到“同胞们的尊敬”。[2] 林肯的从政目标极为朴素,主张所有人都应受教育,得到上升的机会,从而能欣赏“自由的体制”。林肯虽然在选区里没有获胜,但他获得了本村绝大多数选民的支持。竞选期间,恰逢边民与当地印第安人之间的 “黑鹰战争” 发生,林肯志愿加入州民兵并当选为连长,这一经历强化了他从政的愿望。

1834年,林肯再次参加州议员竞选,获胜后平生第一次着正装进入州议会任职。1836年,为争取连选连任,他通过当地报纸发布了简短的竞选纲领,承诺自己将成为选区内所有选民的“委托人”,一视同仁地倾听支持者和反对者的意见,并在议会“竭尽全力推进他们的利益”。他提出的政纲是,凡是纳税和当过兵的白人皆应享有投票权,支持将联邦政府出售土地的收入分配各州,用于改进内陆交通和支持边疆的经济发展,为普通人改变自己的地位提供机会。[3] 林肯随后在1838、1840年连续参加州议员的竞选,成功获得连任。在担任州议员的8年里(1834—1842),林肯掌握了议会政治的运作规则,提高了演讲能力,最终成为伊利诺伊州辉格党内最出色的竞选演讲人。

在8年的州议员任职中,林肯提出的立法建议多与修建运河、公路和铁路和改善边疆地区的商业环境等相关,这反映了林肯自己的政治理念和道德诉求。他从自身在边疆社会的奋斗中体会到,在一个经济开放的社会中,每个人都有可能通过勤奋、自律和追求上进来改变自己的命运和地位,但政府需要为人民创造机会,提供市场经济中个人没有能力获得的帮助。这正是辉格党领袖亨利·克莱的“美国体制”主张的核心思想。从杰斐逊时代的民主共和党中衍生而来的辉格党人,虽然在政治方面继承了杰斐逊关于保护个人权利的思想,但在经济政策上则更倾向于追随联邦党人提倡的将美国建造成为一个商业和贸易帝国的设想。辉格党人主张通过建立合众国银行、保护性关税和内陆交通的改进,来帮助美国从农业生产国转化成为商业帝国。林肯也期盼他所代表的选区能够加入到蓬勃兴起的商业经济的潮流之中,希望政府为普通人的自我奋斗提供公平的机会,但他也意识到,经济发展和个人提升与美国政治体制的长存有着密切关系。这些思考构成了林肯在州议会时代的政治底线。

1836年,林肯以自学方式完成法律知识的训练,通过考试,成为执业律师。一年之后,他移居到伊州首府斯普林菲尔德(Springfield),在那里结识了来自肯塔基州富裕农场主家庭、受过良好教育、年龄比他小9岁的玛丽·托德(Mary Todd)。两人于1842年结婚,共养育了4个儿子,其中二子与三子分别在1850年和1862年因病早逝。到1860年竞选总统时,林肯已经是伊利诺伊州最知名的律师之一,拥有1.5万美元的财产。

(三)早期与奴隶制问题的遭遇

在林肯的州议员生涯中,奴隶制是一个相对边缘的问题,这与伊利诺伊州位于北部、是一个自由州的地位有关,但因为奴隶制在南部的普遍存在,伊州的白人社区与北部各州的白人一样,也都分享着根深蒂固的对黑人的种族偏见。身处伊州白人社区的林肯自然也受到这些偏见的影响,在言谈中并不拒绝使用种族歧视的话语。但在奴隶制问题上,他与州议会的绝大多数议员持有不同的立场。1837年3月,针对组织化的废奴主义运动在北部的兴起,伊州州议会通过决议,谴责废奴主义者发动的反对奴隶制的宣传,并强调宪法赋予各蓄奴州保护本州奴隶财产的“神圣”权利。林肯对州议会的决议表示“抗议”。他在与另一位辉格党议员联手写作的声明中称,“奴隶制是建立在不公正(injustice)和错误政策(bad policy)基础之上的”,但废奴主义者的活动“只会增加而不会减少它的祸害”。林肯强调,联邦政府虽然无权干预南部的奴隶制,但有权在当地居民同意的情况下废除首都哥伦比亚特区的奴隶制,意即奴隶制并不是神圣不可侵犯的。[4] 林肯的立场与废奴主义者提出的废奴要求相去甚远,但作为一个年轻议员,敢于在十分保守的州议会中公开谴责奴隶制,仍然是需要勇气的。

伊州议会关于奴隶制问题的辩论几个月之后,伊州一群暴民对该州的废奴主义组织发动攻击,放火焚烧了废奴主义者的报刊和印刷厂,并枪杀了废奴主义者主编伊利亚·洛夫乔伊(Elijah Lovejoy)。此事震惊了整个北部,也令林肯深感不安。1838年1月,林肯利用对斯普林菲尔德青年学会发表演说的机会,谴责了当时在北部出现的各种暴力和违法事件,包括针对黑人的私刑活动。在这篇名为《我们政治制度永世长存》的演说中,林肯将内部的暴力活动视为是对美国政治体制的最大威胁。他指出,建国之父留给后人的最好遗产不是广袤的领土和丰富的资源,而是美国的政治制度,后人的任务是要努力维护和保存建国者们创建的崇尚“自由和平等权利的政治大厦”,不让其“因时光的流逝而崩塌”,或“因篡权而损毁”。他呼吁人民尊重法律,用冷静和理智来挫败野心家的阴谋,保证美国的制度永世长存。[5] 在1842年的演讲中,林肯再次提到1776年美国革命的意义,认为其在为美国人提供政治自由的同时,也为世界提供了一个人类有能力进行自我管理的范例,并相信美国自由终将扩展为一种 “全人类的普遍自由” 。[6] 显然,早在进入白宫之前,林肯已经将美国体制视为一种具有特殊使命的国家体制。他虽然意识到奴隶制是美国体制中的一个污点,但作为辉格党人,他认为奴隶制问题只能在宪法的框架下得到解决,废奴主义者的鼓动和宣传无助于问题的解决。

(四)国会众议员

1846年,林肯以辉格党人身份问鼎国会众议院议员职位,竞选获得成功。1847年,当他进入国会担任众议员时,林肯已经形成了对奴隶制问题的一些基本立场。他从道德上憎恨奴隶制,对奴隶的命运表示同情,但作为律师和辉格党人,他对联邦宪法和法律表示极大的尊重,包括接受宪法对蓄奴州内的奴隶制的保护。他认为,奴隶制是建国之父一代人遗留的尚未解决的问题,自由州和蓄奴州需要共同寻找一种渐进的终止奴隶制的方法。在国会任职的两年中,虽然林肯的这些基本立场没有发生激烈的改变,但身居实施奴隶制的首都让他对奴隶制的残酷有了更直观的观察,而美墨战争(1846—1848)则让他更清楚地看到了奴隶制对于联邦和美国体制的真实而迫近的威胁。

美墨战争是因美国和墨西哥围绕得克萨斯的兼并发生的争执而起,但它将奴隶制问题带入到联邦政治之中。自1820年密苏里妥协之后的许多年里,民主、辉格两党都力图将奴隶制问题排除在联邦政治之外。民主党人总统詹姆斯·波尔克是一位扩张主义者,他希望将美墨战争中新获取的新领土(包括今天的新墨西哥州和加利福利亚州等在内的美国西南部地区)加入到美国版图中。林肯进入众议院时,美国军队在战争中已经取得了关键的胜利,但和平协定尚未签订。美国将如何处理从美墨战争中获得的新领土,成为一个敏感问题。为了阻止奴隶制蔓延到新获得的联邦领土,北部议员提出了 “威尔莫特附文”(Wilmot Proviso)的动议,意在总统要求的战争拨款立法上设定一个限定条件,即禁止在从美墨战争中新获得的联邦领土实施奴隶制,将其作为“自由土地”(free soil)。林肯与北部议员(尤其是辉格党议员)站在一起在国会辩论中连续四十多次投票支持这一提议。自此,林肯接受了“自由土地”的思想,并以此为基础,结合他早先对美国自由体制的认识,形成了他后来一直坚持的立场——禁止奴隶制向西部未建州的联邦领土上蔓延。这个立场在1860年总统大选时将成为共和党竞选纲领的核心原则。

在国会任职期间,林肯还计划将他1837年在伊州州议会的一项提议付诸实现:启用联邦政府的权力,用渐进和金钱补偿的方式终结哥伦比亚特区的奴隶制。虽然这项法案最终因为废奴主义者的反对和亲奴隶制议员的恐惧,未能得以正式提出,但它成为林肯在美国宪政体制中寻求现实可行的废奴方案的起点。1852年,林肯的政治偶像亨利·克莱(Henry Clay)去世,林肯在追悼克莱的悼词中,第一次提及将黑人殖民海外的设想,就任总统后他将继续推动这一设想。

(五)反对内布拉斯加法

1849年,林肯的众议员任期到期,根据伊州辉格党 “轮流任职” 的内部协议,他不能参加连选连任。虽然他希望竞选联邦参议员,但民主党人在伊州州议会的绝对优势(当时参议员由州议会的选举产生)令他感到获胜的希望渺茫。他又没有从辉格党总统扎卡里·泰勒(Zachary Tyler)那里得到期望的联邦官职,于是便返回家乡,重操律师旧业,刚40岁的林肯似乎走到了政治生涯的终点。其实不然 ,当1854年国会通过《堪萨斯—内布拉斯加法》(Kansas-Nebraska Act,以下简称 “内布拉斯加法” )后,林肯决定重返伊州政治舞台,推动他重返政治的不仅仅是对个人政治成功的追求,而是一种拯救美国自由体制的紧迫感。

内布拉斯加领土原属1803年美国从法国所购得的路易斯安那领土的一部分,根据国会1820年的密苏里妥协立法,该地区不能实施奴隶制,内布拉斯加法则提出,将该领土分成堪萨斯和内布拉斯加两个部分,各自是否实施奴隶制,由当地居民投票决定(即奉行所谓“人民主权”或“住民自决”原则)。新的规定等于推翻了国会1820年密苏里妥协法的原则,为奴隶制进入路易斯安那领土的北部打开了通道。该法的始作俑者是伊利诺伊州的国会参议员斯蒂芬·道格拉斯,他原以为新的方案可以帮助缓和南北在奴隶制扩张问题上的冲突,也希望讨好南部民主党人,以换取后者对自己参选总统的支持。但他万万没有想到,用住民自决的方式来取代原有的禁止奴隶制的原则引发了一场巨大的政治风暴,直接导致民主党的分裂和辉格党的解体。围绕支持和反对内布拉斯加法,北部政治力量进行了重组,反对内布拉斯加法的辉格党人、自由党人、自由土地党人、一无所知党人、废奴主义者和前民主党人联合起来,以反对奴隶制向西部蔓延为共识,在1854—1856年间组成了共和党。林肯此时重返政坛,积极参加反对内布拉斯加法的活动,迅速成为伊州共和党的领袖人物之一。

1854年10月16日林肯在皮奥尼亚(Peoria)发表的演讲是他重返政治后的宣言。在演说中,林肯单刀直入,首先指出奴隶制在道德是一种 “巨大的不正义”(monstrous injustice),而美国奴隶制的存在则剥夺了美国共和体制在世界上传播任何“正义影响”的资格,更糟糕的是,奴隶制迫使许多正直优秀的美国人在生活中抛弃所有的道德准则而“只遵循自私自利”的原则。在林肯看来,《内布拉斯加法案》是民主党人的一个阴谋,其真实目的允许奴隶制在联邦内的无限制扩张,该法从根本上违背了建国之父期望奴隶制在美国自然消亡的原始意图,实际上是否定了《独立宣言》所宣示的“人人生而平等”的自由原则。他宣称,当“我们贪得无厌地从黑人身上榨取利润时”,美国人也在破坏和消灭白人的自由。他呼吁美国人必须坚决反对内布拉斯加法,回归到原始的建国原则,只有这样,才能拯救联邦和世界。[7] 林肯虽然反对奴隶制向西部未建州的联邦领土的扩张,但他否认联邦政府有权干预南部各州的奴隶制。他也没有更多地讨论奴隶的命运,因为他深知伊利诺伊州内存在着强烈的反黑人的“普遍情绪”。[8]

(六)林肯—道格拉斯辩论

为了写作皮奥尼亚演讲,林肯深入研读了美国历史,厘清建国之父的意图和奴隶制扩张的历史。他在1854—1857年的一系列演说极为关键地帮助梳理了共和党的立场,也为他赢得了伊州共和党人的尊敬。1858年,伊州共和党提名林肯作为本党候选人参加参议员竞选,挑战道格拉斯。在接受提名的大会上,林肯发表了著名的“分裂之家”演讲(House Divided Speech),指出美国无法继续“以一半是自由体制、一半是奴役体制的方式永存下去”,他不希望看到联邦的解体,但美国人必须做出决定,或者让奴隶制受到限制并最终将其灭绝,或者允许其蔓延并在全国“都变成合法体制”。[9]

从1858年8月到10月,林肯与道格拉斯在伊利诺伊州进行了七次面对面的辩论。道格拉斯的战术是利用白人选民的种族主义情绪,将林肯描绘成一个激进的、提倡黑白种族平等的废奴主义者,引发他们对林肯的恐惧。林肯的应对策略则是紧紧抓住奴隶制的道德问题,将他和道格拉斯在这个问题上的分歧放大并使之清晰化。在每场辩论中,他都重申奴隶制在道德是邪恶的,崇尚自由的白人必须坚决阻止其蔓延。林肯深知白人选民中盛行的种族偏见,强调他无意干涉各州内部的奴隶制,也不打算“使白人和黑人做到在政治上和社会上的平等”,并声称“赞成我所隶属的人种(在两者中)应占有更优等的地位”。但他坚持认为,黑人与白人一样有资格享有《独立宣言》说的“天赋权利”,虽然黑人在肤色、道德或天资方面与白人不一样,但在拥有一种“吃自己双手挣来的面包而不用任何人批准的权利”方面,他们与白人是一样的。[10] 面对道格拉斯别有用心的煽动,林肯反讥道: “为什么我不愿意让一个黑女人做奴隶,我就非得娶她做妻子不可?”[11]

林肯在辩论中采取的立场是微妙的,也是精心设计的。他选择了一种看似模棱两可的立场:他从道德上反对奴隶制,但否认自己是一个废奴主义者;他期望看到奴隶制的最终消亡,但又表示为了联邦的延续愿意容忍蓄奴州内的奴隶制;他反对黑白种族之间的政治和社会平等,但坚信黑人拥有与白人一样的最基本的天赋人权。林肯采取这种看似矛盾的立场是有政治原因的:他希望团结在奴隶制和种族关系问题上持不同主张的共和党人。他的这种立场的确吸引了伊州内外的共和党人的注意。事实上,林肯—道格拉斯辩论成为了共和、民主两党针对美国未来的一次直接交锋,吸引了全国各地的记者,主要报刊也紧跟辩论的进程。

熟谙政党政治文化的林肯深知与道格拉斯的辩论是一次建构民意的重要机会。面对熟悉的听众,他用心选择恰当的语言,引用人们熟悉的宗教话语和《独立宣言》,将政治与基督教的道德观结合起来,将反对奴隶制与捍卫美国体制的价值观联系起来。他要让听众意识到,他要争取的不是共和党人的胜利,而是美国人对自己和国家的未来的选择。林肯的策略是争取那些具有反奴倾向但又犹豫不定的选民,力图用一种最低限度、同时也是最容易为普通人理解的政治共识——即奴隶制是一种道德上的不公正——来建构一个范围广泛的共和党选民联盟。

(七)1860年总统大选

1858年与道格拉斯的辩论是1860年总统大选的一次预演,但当时无人知道这一点。林肯赢得了伊州民选票的多数,但因为伊州选区的划分为民主党控制,而民主党人在州议会两院中拥有多数,道格拉斯最终经州议会的选举而连任成功。尽管如此,林肯却因与道格拉斯的辩论而名声大震,最终赢得了1860年共和党总统候选人的提名。在共和党全国代表大会上,林肯在资历、社会背景、全国影响力等方面远远不及其他共和党领袖人物,尤其不及来自纽约州的威廉·西华德(William H. Seward)和俄亥俄州的赛门·蔡斯(Salmon P. Chase)。在废奴问题上,两人的立场都比林肯更为激进,而且都曾担任过大州的州长,在全国性政治中扮演过领袖人物的角色。相比之下,林肯的名声更多地限于伊州范围之内,更像是属于第二梯队的领袖人物。然而,林肯也有自己独到的优势。在反对奴隶制问题上,他的“分裂之家” 的思想所含有鲜明的道德立场和激进性一点也不亚于西华德关于南北之间有着“不可压制的冲突”之说,但林肯对解决奴隶制问题的方法却是渐进的,属于温和派共和党人的立场;他对南部奴隶主的批评带有同情之理解,与激进共和党人和废奴主义者在道德上站在一起,从未发表过反移民、反天主教徒的言论,因而也不是一无所知党支持者的敌人。在候选人提名的过程中,伊州代表团低调行事,最初只将林肯作为西华德争取提名失利之后的最佳替补者。这个战术非常成功。当西华德在头两轮的投票中没有得到提名需要的多数时,不支持西华德的州开始转向,将票投给林肯,最终令他在第四轮投票中胜出,赢得共和党总统候选人的提名。

民主党则在1860年总统大选时遭遇了分裂。这个起源于杰斐逊时代的老牌政党最终未能克服区域分歧而产生分裂。北部民主党人提名道格拉斯为总统候选人,南部民主党人提名约翰·布雷肯里奇(John Breckinridge)为总统候选人。位于南北之间的边界州提名约翰·贝尔(John Bell)作为他们的总统候选人。大选的结果是,林肯赢得了除新泽西州之外所有的北部州,道格拉斯只赢得了新泽西和密苏里州,贝尔赢得了3个边界州,布雷肯里奇赢得了南部11个蓄奴州。在全国470万张的民选票中,林肯赢得了187万张,占全国民选票总数的40%,没有超过全国选民人数总数的半数,但赢得了相对多数。在全国303张总统选举人票中,林肯赢得了其中的180票,得票数超过其他三名候选人所得选举人票的总和,成功而合法地当选。

南部蓄奴州拒绝将林肯作为总统候选人列在它们的选票上,但林肯和共和党人成功地在北部和西部建构了一个范围广泛的政治联盟,并凭借北部人口多数的优势赢得了总统选举。将共和党人凝聚起来的是反对奴隶制蔓延、推崇“自由劳动、自由土地、自由人”的意识形态,林肯正是这个意识形态的最重要的建构者之一。

二、内战总司令

(一)战争的开始

1861年2月11日,当选总统林肯离开家乡斯普林菲尔德,乘火车前往首都华盛顿就职。然而,当他宣誓就职时,联邦事实上已经分裂了。尽管林肯在竞选时承诺不会干预蓄奴州内部的奴隶制问题,但南部腹地的七个蓄奴州——南卡罗来纳、路易斯安那、密西西比、亚拉巴马、佐治亚、佛罗里达、得克萨斯——仍然在林肯当选之后相继宣布退出联邦,并在林肯上任之前在蒙哥马利组成了 “美利坚邦联国” (Confederate States of America,此后简称“邦联”或“南部邦联”),制定了邦联的宪法,建立了立法机构,并任命密西西比州前联邦参议员杰斐逊·戴维斯(Jefferson Davis)为总统。

就任总统之前,林肯的执政经历几乎是一片空白,但面对危机的林肯并不慌张,而是沉着冷静,同时采取了恩威并重、以静制动的策略来应对。他利用发表总统就职演说的机会,重申不干预南部蓄奴州的奴隶制的立场,同时将脱离联邦的行动斥责为是一种“无政府主义”的行为。他承诺联邦政府不会首先诉诸武力来解决争端,但表示他将履行总统职责,竭尽全力来“维护、保护和捍卫”联邦宪法,“掌控、占用和拥有”位于南部的联邦财产,包括继续在南部征收联邦关税。[12] 林肯希望在给邦联施加压力的同时,安抚位于上南部和南北交界地区的另外八个蓄奴州,阻止它们加入到邦联的阵营中。然而,他的期望因战争的迅速到来而部分的落空。

引发战争的是邦联军队对萨姆特要塞(Fort Sumter)的炮击事件。萨姆特要塞位于南卡罗来纳州的查尔斯顿港湾,由一支联邦军队驻守,是联邦在南部的军事要地。林肯上任后,立即面临了为要塞的联邦驻军补充给养、弹药和人员的难题。邦联政府要求联邦军队撤离,并威胁要阻止联邦政府的任何补给和增援行动。林肯内阁就如何应对的意见不一。命令驻军和平撤离或放弃增援都等于向邦联示弱,变相承认其存在的合法性,强行补给和兵力增援则可能导致内战的爆发,让联邦背负开战的历史罪名。林肯反复思考后,决定派一艘商船为要塞驻军补充给养但不补充弹药和兵力,并指示商船在遭到攻击的情况下即刻返航。邦联政府先是用武力阻止联邦补给船靠近萨姆特要塞,随后要求联邦驻军撤离,遭到拒绝后,于1861年4月12日凌晨向萨姆特要塞发起炮击,打响了内战的第一枪。林肯的第一个战争决策充满冒险意味,但达到了他需要的结果:补充给养而不增援兵力,既表现了寻求和平解决争端的诚意,又保持了不率先使用武力的承诺。这个决定将对手置于两难困境之中,而邦联的暴力回应则为他动员北部社会的战争支持创造了条件。

(二)最初的战略设计与第一次伯尔河战役

萨姆特要塞炮击之后,林肯立即采取了一系列行动,发表总统文告,将邦联的攻击宣布为“反叛” (insurrection),引用《1795年民兵法》,向各州征召7.5万民兵入伍,镇压叛乱。林肯的措辞非常用心,将叛乱定性为蓄奴州内的分裂主义分子的“联合”行动,拒绝给予邦联政府任何法律意义的承认,以防止外国(尤其是与南部经济关系密切的欧洲国家)介入内战。但此举未能阻止上南部的4个蓄奴州——弗吉尼亚、北卡罗来纳、阿肯色和田纳西州——退出联邦,邦联的力量随即从原来的7个州变成了11州,人口总数也增加至870万人(包括350万奴隶人口)。邦联首都也很快迁至距离华盛顿仅108英里的弗吉尼亚州首府里士满。位于南北交界的4个蓄奴州(边界州)——特拉华、马里兰、肯塔基和密苏里州——没有退出联邦,但后三个州内有大量的亲邦联的奴隶主人口,如何阻止这些州倒向邦联成为林肯最初战略设计要争取的重要目标。

内战的突然爆发对林肯政府提出了严峻的考验。从战争的规模、时间、伤亡率和全社会的动员与卷入程度来看,美国内战都是20世纪现代战争的先行者。它使用了早期工业革命制造的先进武器,包括步枪、铁壳船和火炮等,其杀伤力远超传统武器,致使战争的残酷性成倍增长。内战开始的时候,整个联邦军队只有1.6万人,到战争结束的时候,北部共有200多万人作为战士直接参与了战争。如此巨大的兵力动员在世界历史上也是罕见的。更艰巨的挑战则是,内战发生在民主体制中,北部内部就主战与反战存在巨大的分歧,边界州的奴隶主势力更是不可小觑。此外,即便在主战人群中,绝大部分人将战争目标限定在捍卫联邦的完整之上,而废奴主义者和激进共和党人则希望借战争之手废除奴隶制。如何建构一个可持续的支持战争努力的战时政治同盟,是林肯面对的重要政治问题,也直接影响着他的军事战略计划的制定。

战争打响之后,林肯启用宪法赋予的军事指挥权中隐含的战争权(war power),以联邦武装力量总司令(Commander in Chief)的名义,在制定战略计划、组建军队、指挥战争和任命军队将领方面行使最高权力。在制定战略计划方面,因自身缺乏军事经验,林肯最初依赖联邦军队的资深将领温菲尔德·斯科特(Winfield Scott)。斯科特提议,联邦军队在东部封锁南部海岸线,在西部控制整个密西西比河流域,切断邦联与外部(尤其是欧洲)的联系,同时沿邦联领土外围建构防御工事,逐步缩小包围,最终迫使邦联放弃独立。这个在当时被戏称为“蟒蛇方案”的计划反映了许多人期望用温和的方式打一场有限战争的想法。林肯也没有准备打一场全面战争,但他认为斯科特的计划过于保守,实施起来也将是遥遥无期。作为政治领袖,他希望利用联邦的人力和资源优势,与对手直接交锋,尽早结束战争。他担心,战事的拖延会导致拥有可观人力资源的边界州加入邦联阵营中,致使联邦赢得战争的希望变得十分渺茫。

迫于北部民意的压力,林肯于1861年7月批准了第一次布尔河战斗(First Battle of Bull Run)的计划,命令新近组建的联邦军队进入弗吉尼亚州,在距华盛顿25英里的马纳萨斯(Manassas)与邦联军队交战。这是内战的第一次大规模战斗,双方共投入兵力6万人,但因新兵经验不足、联邦军队的指挥不力,再加上未能及时切断运送邦联增援力量的铁路线,最后联邦军队大败而归。联邦军队的伤亡和失踪人数高达2 000多人(其中包括战斗死亡481人)。[13] 惨烈的结局让双方都意识到内战将是一个漫长而血腥的过程。

(三)1862年战事

第一次布尔河战斗的失败敦促林肯重新思考整体的战略设计。他从国会图书馆中借出军事史和战争史的著作阅读,还参考了克劳维茨的《战争论》等,开始形成自己的战略思想。他将确保边界州留在联邦内作为最重要的战略目标之一,视肯塔基和密苏里两州为重要的战略重地,“如果丢掉了肯塔基,密苏里州将不保,马里兰州也会处于危险之中”。[14] 对于边界州,他采取了灵活机动的战略。当肯塔基州的亲联邦的州议会需要支持时,林肯毫不犹豫派遣联邦军队进入该州,击败亲邦联的州长的反联邦势力。1861年11月,联邦将领约翰·弗里蒙特(John Fremont)在密苏里州发布命令,宣布解放奴隶,以镇压该州的反联邦势力。林肯担心此举会适得其反,将密苏里州推向邦联一边,下令取消了弗里蒙特的废奴命令,并将其撤换。到1862年初,林肯的早期战略成功地将边界州留在了联邦一边,免除了后顾之忧。

与此同时,林肯在战术方面也逐渐形成了自己的看法。他意识到,联邦虽然拥有人力优势,但邦联却因为在本土作战,拥有在内线灵活调动和集结兵力的方便,除非联邦军队“能够找到办法,以优势兵力,在相同的时间和不同的地点,同时对敌人发动攻击”,否则联邦军队难以取胜。[15] 采取主动进攻的方式,集中力量歼灭敌人的有生力量,并赢得决定性的战场胜利,是林肯战略思想的主要内容。但在战争的前两年里,林肯一直没有找到能够迅速而有力地将这一战略思想转化为战场胜利的联邦军队将领。

1861年底,林肯任命34岁的民主党人乔治·麦克莱伦(George McClellan)统领新组建的波托马克军团,希望他能积极进攻、夺取里士满,结束战争。但麦克莱伦并不分享林肯的战略思想,而是制定了一个 “半岛战役”的计划,舍近求远,将10万联邦军队通过波托马克河运送到弗吉尼亚东面的半岛登陆,然后向西推进。1862年5月,当行动迟缓的麦克莱伦终于在里士满外围与邦联军队交锋时,他又以兵力不足为由回避直接战斗,而邦联军队的罗伯特·李(Robert E. Lee)将军则采用灵活机动的战术,以少胜多,最后迫使麦克莱伦放弃进攻。半岛战役之后,林肯顶住国会激进共和党人的压力,让麦克莱伦继续指挥波托马克军团,同时任命共和党人将领约翰·波普(John Pope)指挥新建的弗吉尼亚军团,但波普军队在8月的第二次布尔河战役中重演了一年前的失败。林肯不得不重新任命麦克莱伦担任东部战区联邦军队的指挥。

麦克莱伦并没有给林肯带来最终的胜利。1862年9月,在极为血腥的马里兰州 安提蒂姆战斗(Battle of Antietam)中——双方在一天的伤亡总数为2.5万人,合计战斗死亡人数为4 800人——麦克莱伦虽然阻止了李带领的邦联军队对北部的入侵,但没有乘胜追击,让邦联军队安全撤回弗吉尼亚,错失了歼灭对手的大好时机。[16] 林肯最终不再顾及民主党人的抱怨,将自视甚高的麦克莱伦解职。接任的安布鲁斯·伯恩赛德(Ambrose Burnside)在1862年12月组织和发动了弗雷德里克斯堡战斗,但因战略部署的失误,联邦军队在渡过拉帕汉诺克河和进攻弗雷德里克斯堡时遭遇了邦联军队居高临下的正面阻击,伤亡和失踪人数高达1.2万人(其中包括战斗死亡1 284人)。[17] 但林肯没有气馁,写信为波托马克军团鼓气,“尽管你们没有获胜,但这次进攻并没有错,失败也只是偶然的”。他赞扬联邦士兵冒着敌人的炮火“以熟练的技能来回强渡河流”,显示了这支军队的优良素质。[18]

(四)1863年战事

在安提蒂姆战斗结束一周之后,林肯颁布了《解放奴隶宣言预告》,要求南部各州在100天之内放下武器,否则他将解放在其控制区域内的奴隶。1863年1月1日,林肯正式签署《解放奴隶宣言》,将解放奴隶变成联邦政府的新的战争目标。然而,军事上的转折点并没有立刻出现。

1863年初,林肯任命约瑟夫·胡克(Joseph Hooker)取代伯恩赛特,指挥波托马克军团。在5月的钱瑟勒维尔战斗(Battle of Chancellorsville)中,拥有兵力优势的胡克与邦联的李将军相遇,为对手大胆灵活的分兵和佯攻战术所蒙蔽,不敢迎战,选择了撤退,导致联邦军队又一次错失良机。而获胜的李将军则信心大增,决定再度北上,进入宾夕法尼亚州中部,此举引发了北部的恐慌。当胡克拒绝服从迎战的命令后,林肯果断地将其解职,任命乔治·戈登·米德(George Gordon Meade)接任指挥波托马克军团。1863年7月1日至3日,米德和李分别率领联邦和邦联军队16万人在宾夕法尼亚州中部的葛底斯堡小城鏖战三天,双方伤亡人数高达5.1万人,联邦的战斗死亡人数为3 155人,南部邦联的战斗死亡人数为2 903人,是内战死伤规模最大的一次战役。[19] 令林肯再次感到失望的是,米德击败了李将军的进攻,但没有乘胜追求,让邦联军队再次逃过一劫。

葛底斯堡战役结束的第二天,西部战区的尤里乌斯·格兰特成功地攻克了在密西西比州西部的维克斯堡(Vicksburg)。维克斯堡占据着密西西比河流域的咽喉要道,是邦联在西部获得外部资源和武器的唯一关口,它的攻克使得联邦控制了整个密西西比河,邦联领土从此被一分为二,西部的粮食和其他物资(包括从欧洲走私而来的武器)无法继续进入邦联,缩小了联邦对邦联的包围圈。林肯随即致电格兰特表示祝贺,并承认当初对格兰特采取的北部进攻战略表示怀疑是一种错误。他坦率地写道: “现在我要亲口承认,你是对的,我错了。”[20]

这不是林肯第一次与格兰特打交道。1862年春,格兰特曾因在夏洛战斗(Battle of Shiloh)中反败为胜而名声大噪。当有人指责格兰特有玩忽职守和战场酗酒之嫌、要求林肯将他解职时,林肯回答说: “我不能不用这个人,因为他肯打仗。”[21] 维克斯堡战斗更让林肯看到了格兰特的特点:出色的战略眼光、坚强的战斗意志和不歼灭敌人不罢休的决心。此外,格兰特也懂得军事将领的职责是帮助总统完成战争的政治目标。具有这些素质的军事将领正是林肯一直在寻找的军事指挥官。

1863年10月,林肯再次重组军事指挥班子,任命格兰特担任东西部战区所有联邦军队的总指挥,赋予他极为宽泛的指挥权。他将具体的战场指挥和军队调动的事务交给熟悉军务的亨利·哈勒克(Henry Halleck)将军去处理,让后者扮演一个现代总参谋长的角色,林肯自己则真正开始扮演起联邦武装力量总司令的角色。格兰特上任后,立即参与了在佐治亚州北部的奇克莫加(Chickamauga)和田纳西州的查塔努加(Chattanooga)的进行的战斗,并在1863年底赢得了查塔努加战斗的胜利,为联邦军队从西部进入南部腹地打开了通道,实质性地将战事推进到邦联的心脏地带。

(五)1864年战事与总统大选

1863年后半年的战场胜利标志着联邦军事战略的成熟,《解放奴隶宣言》的生效终止了与南北双方进行妥协和和平谈判的可能性。战争的性质也发生了变化,从最初的有限战争变成了一场全面战争。正如哈勒克在1863年给格兰特的信中所说,联邦现在面临的选择是: “彻底征服反叛者,或者被他们所征服” 。[22] 然而,1864年是总统大选年,如果北部选民不能尽快看到战场胜利的希望,很可能会在选举中放弃林肯,而如果林肯不能赢得连任,内战则有可能半途而废,解放奴隶的决定也可能被推翻,前功尽弃。林肯深知,无论是他个人的还是联邦的政治前途将取决于联邦军队在战场上的胜利。

格兰特的战略计划与林肯早期的战略设想不谋而合。其核心思想是将联邦军队的5个军团部署在一条从弗吉尼亚州到新奥尔良的漫长战线上,同时在不同的地方展开进攻,对邦联军队形成巨大压力,消耗其兵力、装备和供给,阻止其相互增援。格兰特并分享林肯的另一个早期思想,即战争以消灭对手的实力为主,不以占领里士满为目的。根据计划,格兰特负责在弗吉尼亚与李的队伍决战,纳撒尼尔·班克斯(Nathaniel P. Banks)率部从路易斯安那州进攻亚拉巴马州的莫比尔;负责西线指挥的威廉·谢尔曼(William T. Sherman)负责夺取佐治亚州的亚特兰大;在西弗吉尼亚州的弗兰茨·西格尔(Frantz Sigel)则兵分两路,分别控制谢南多厄谷和里士满南面的铁路;本杰明·巴特勒(Benjamin Butler)从门罗要塞出发,沿詹姆斯河向前挺进,威胁里士满和与皮特斯堡;米德继续担任波托马克军团的指挥。格兰特的终极目标是与邦联打一场消耗战,最终以联邦的人力和资源优势拖垮对方。林肯批准了格兰特的计划,但两人都没有估计到1864年的战事会如此漫长,伤亡会如此惨烈。

1864年,格兰特的春季攻势展示了一种与两年前麦克莱伦的半岛战略完全不同的风格。他指挥联邦军队从陆路向弗吉尼亚纵深挺进,从怀尔德尼斯(Wilderness)与邦联军队正面交锋开始,一直紧追不舍,无论遭遇多大伤亡也不退却。两支军队先后在斯波齐尔维尼亚(Spotsylvania )和科尔德哈伯(Cold Harbor)血战,一个月内格兰特损失了6万人,仍然无法从侧面包抄和歼灭李的队伍,最后将其逼退到彼得斯堡(Petersburg)。 林肯十分欣赏格兰特的战斗风格,敦促他不要放走邦联军队,要“像牛头犬一样,用力紧紧地抓住它,尽可能地咀嚼它,掐住它”。[23]

巨大的伤亡给1864年的总统大选蒙上了阴影。民主党提名麦克莱伦为总统候选人,希望与邦联和解,早日结束战争。激进共和党人则企图提名比林肯更激进的人将他取而代之。然而,共和党全国大会毫不费力地提名林肯连选连任,并将南部的无条件投降和废除奴隶制作为南部回归的条件。

1864年9月,谢尔曼指挥的联邦军队攻取亚特兰大城,控制了邦联在南部腹地的经济和工业资源重镇。随后谢尔曼率领6万人的大军,在300英里长、60英里宽的路线上,进行了一次 “向大海的进军”,从亚特兰大出发,穿越佐治亚州的心脏地带,历时32天,最终抵达南部重镇萨瓦纳。谢尔曼的军队所到之处,将邦联政府的军用设施、政府机构和仓库等都捣毁或付之一炬,大军过后留下一片荒芜之地,从经济上和心理上严重打击了南部腹地的邦联势力。与此同时,联邦将领菲利普·谢里丹(Philip Sheridan)在东部的谢南多厄谷击败邦联将领厄尔利,捣毁了当地的粮食加工厂和谷仓。至此为止,内战变成了一场具有真正的将平民全面卷入的“全面战争”。

1864年秋季的联邦军事胜利终结了民主党人和南部邦联的乐观主义和侥幸心理。林肯轻松地赢得了大选的胜利。他赢得了除新泽西、特拉华和肯塔基三州之外的所有州,获得了212张选举人票,他的对手麦克莱伦仅获得12张选举人票。为了保证林肯的当选,有19个州要求本州的士兵在他们的营地中投票选举总统。经过将近4年的战争,林肯与联邦士兵之间建立了一种特殊的关系,许多士兵亲切地称呼他为 “亚伯大叔” (Uncle Abe)或 “亚伯拉罕父亲” (Father Abraham)。1864年的大选也标志着林肯个人政治生涯中的一次伟大胜利,在经历了北部反对派连续四年充满恶意的抨击和谩骂之后,林肯的坚韧与高瞻远瞩得到了人民的承认。他的《解放奴隶宣言》也得到了北部选民的支持。

(六)战争的结束

战争的结束与它的开始一样,来得非常突然。1865年1月,格兰特准备发起新的攻势,谢尔曼的队伍从北卡州北上,到弗吉尼亚与格兰特的队伍会合,对在皮特斯堡的邦联军队发起进攻。奴隶解放的效果已经显现,对南部的经济带来了致命的打击,邦联国会在最后一刻居然做出征召奴隶加入邦联军队的决定。但为时已晚。3月26日,李将军通知邦联总统戴维斯他的军队已经无法保卫里士满。李的队伍随即逃离皮特斯堡,但受到格兰特部队的追击与围堵。4月3日,里士满投降,次日,林肯进入曾被作为邦联首都的里士满,当地的黑人群众蜂拥而至,向他们眼中的“伟大解放者”表示感谢。4月6日,联邦军队拦截了邦联的供给车队,将曾经威风一时的李将军置于缺粮缺弹药的境地之中。用消耗战拖垮南部邦联的战术终于见效。4月9日,李将军在弗吉尼亚州的阿伯马托克斯向格兰特将军投降,内战结束。

1865年3月4日,林肯在华盛顿第二次宣誓就任总统,与四年前相比,林肯的第二次总统就职演说非常简短,只有700字,但却是一篇用心血写成的内战反思。林肯在演说中没有为即将来临的联邦军事胜利而欢呼,而是对这场牺牲了62万美国人生命的内战对于美国和美国人的意义做了深刻的反省。在第一次就职演说中,他避免讨论奴隶制的道德问题,但此刻,他直截了当地指出,奴隶制是引发的内战的原因,而内战是上帝对所有美国人的一种共同的惩罚。虽然人们希望战争的浩劫尽快地过去,但上帝必须要对奴隶制做出 “正确的和正义的裁判” ,有可能让战争继续进行下去, “直到奴隶们用250年来的无偿劳动所积累的所有财富都化为灰烬,直到用鞭子抽出来的每一滴血都要用剑刺出来的另一滴血来偿还之后” 。他希望血腥的内战让美国人懂得了什么叫做正义,他同时呼吁南北美国人团结起来, “对任何人都不怀恶意、对所有人都抱有善意” ,从而能够缝合国家的伤口,与世界各国一起去 “争取与珍惜一个公正而持久的和平” 。[24]

三、战时总统

(一)战时总统的产生

参加1787年费城制宪会议的代表对《邦联条例》下的中央政府的羸弱无能记忆尤新,因此他们在设计新的联邦宪法时,在联邦政府层面增加了总统职位,将执法权交由总统执掌。宪法规定,总统由人民通过总统选举人直接选举产生,负责执行国会通过的法律,统帅联邦的武装力量(在紧急情况下有权将各州的民兵转换为联邦军队),任命联邦法院的法官,代表美国处理外交事务。从表面上看,总统拥有诸多权力,包括对国会立法的否决权(国会可以以两院三分之二的多数否定总统的否决),但在实践中,在联邦政府的立法(国会)、执法(总统)和司法(最高法院)三权之中,国会仍然拥有最大的权力,它可因循“必要的和适合的”(necessary and proper)理由制定国家需要的一切法律,而总统在否决无效的情况下则必须忠实地实施国会立法。因此,内战之前的总统扮演的角色更多的不是国家的领袖,而是国会意志的实施者。

制宪者虽然也考虑到了外敌入侵和国内反叛的发生,但他们从未想象过国家分裂和大规模内战的情形,他们设计的宪法在本质上是一个供和平时期使用的宪法,没有为如何应对内战这样的危机提供明确的指南。更糟糕的是,当内战爆发的时候,国会已经休会,议员们已经返回自己的家乡,而刚刚上任的林肯则立刻面对了突如其来的巨大危机。

面对危机,林肯没有像前任总统詹姆斯·布坎南(James Buchanan)那样退缩,而是勇敢地承担起拯救联邦的责任。虽然就任时林肯的执政经历几乎是一张白纸(他后来回忆说刚进白宫时甚至不清楚执法部门的办事程序),但他凭借多年浸润于州和地方政治的经验以及对美国宪法的精通与熟悉,很快就清楚地认识自己在宪政危机中所处的独特位置,并毫不犹豫地抓住机会,启用宪法赋予的权力,借助联邦政府、政党和北部社会的公民机制,动员民众,建构起一个有效的、具有持续性的战时联盟,最终不仅拯救了联邦,而且也创立了一种新的总统执政模式。

(二)启用战争权

内战爆发之后,林肯迅速地在两个关键方面发挥了领袖的作用——从政治高度来界定内战的性质,启用被埋没在宪法条文中的供总统行使的战争权——从而迅速地凝聚了人心,为应对危机指明了方向。内战是因南北区域针对奴隶制是否应该继续扩张的争执而引发的,共和党人的执政目标是阻止奴隶制的蔓延,这一点众所周知。但在第一次总统就职演说中,林肯避免讨论奴隶制的存废问题,而是选取从联邦形成的历史和联邦存在的意义的角度来审视美国人面临的危机。他承认国家面临了“巨大的和特殊的困难”,但困难的根源在于蓄奴州拒绝接受选举的失败。容忍南部脱离联邦的行动,在他看来,就等于承认美国共和体制的失败,等于放弃已经进行了80多年的美国实验——人民可以通过民主选举的方式产生政府,并自己管理自己。[25]

林肯的演说帮助民众意识到捍卫美国体制的历史意义。内战打响之后,他将战争定义为一场“人民之间的竞争”(People’s Contest),针对奴隶制在美国的存废是南北冲突的表面,实质问题却是美国人是否要放弃崇尚自由的政府体制。[26] 拯救联邦的意义,正如他在1862年的国情咨文中所说的,就是在拯救 “地球上最后、最好的希望”。[27] 那么这个“最后、最好的希望”是什么呢?林肯在1863年的葛底斯堡演讲中用简洁的语言做了说明:那就是为美国赢得一个 “自由的新生” ,保证 “民有、民治、民享的政府能够永世长存” 。[28] 从内战开始直至结束,林肯反复将这种对美国体制的信仰传递给北部民众,为提升人民对内战性质的认识提供坚定的意识形态支持。

萨姆特要塞的炮击将林肯变成了内战总统。1861年4月15日,他发表总统文告,以联邦武装力量总司令的名义从各州征召7.5万州民兵入伍,捍卫联邦,镇压内乱。4月19日,他宣布对南部港口实施禁运封锁。4月27日,他下令在华盛顿到费城的铁路沿线地区终止人身保护令状权(writ of habeas corpus)的效力,允许联邦军队逮捕任何攻击联邦军队和具有叛乱罪嫌疑的人,并将他们交由军事法庭审判。5月3日,当上南部4个蓄奴州加入邦联后,林肯又发布公告,再征召4.2万志愿兵入伍,并下令扩大联邦正规军队的规模。此外, 林肯还批准联邦财政部动用200万美元的资金来支付最初的战争费用,批准发行2 500万元的战争债券。他采取的这些行动都是在没有与国会商量或得到国会批准的情况下进行的。美国历史上从没有任何一位总统曾经在如此短暂的时间内未经国会的批准而行使过如此广泛而巨大的权力。

林肯的权力来自何处?他为何敢于在国会没有批准的情况下使用如此多的权力?熟谙宪法的林肯对他的行动做了合理而具有创造性的解释。宪法将联邦的战争权分别置于国会和总统手中,国会拥有宣战权,总统拥有统帅武装力量的权力;林肯将内战界定一场由南部分裂分子“联合”发动的“一场叛乱”(an insurrection),不是一场对外的“战争”,[29] 而宪法(第二条第三款)明确赋予总统“保证联邦法律得以忠实之执行”(he shall take Care that the Laws be faithfully executed)的权力,因此总统有权在紧急时刻动用一切必要的手段来捍卫宪法。作为讲求实际的政治家,林肯启用“战争权”的理由更多是引自“人民的要求”(popular demand)和“公众之需要”(public necessity)。[30] 林肯清楚地认识到,在联邦三权中,总统是唯一的由全体人民(选民)选举产生的最高执法官,国会(即便是在开会期间)和联邦最高法院都不具备总统拥有的全国性民意基础(因为国会议员是是由各州选民选举产生的,大法官则是经总统提名、国会参议院认可而产生的),更不具备执法部门具有的决策程序中的集中性和单一性能力。所以,当内战危机发生时,唯有总统可以迅速采取行动以拯救联邦。然而,林肯并不滥用这些权力。他在发布镇压叛乱的公告时,也要求召开特别国会。1861年7月特别国会开会时,以溯及既往的立法方式认可了林肯先前采取的战时决策。最高法院也在1863年战利品案的判决中以多数支持的决定对总统封锁南部港口的命令予以支持。

(三)组建内阁

林肯拥有极强的政治雄心,但对自己面临的挑战有极为清醒的认识。他深知自己之所以获得共和党总统候选人的提名,并不是因为他比其他竞争对手更优秀,而是比其他人更能够赢得大选。赢得选举之后,如果他的政府要想取得成功,他必须将先前的竞争者变成自己的合作者,这样他才有可能建构起一个有效的获得共和党内广泛支持的领导核心。他在组阁时,刻意将共和党内最显赫的领袖人物包括在内:西华德和蔡斯分别担任国务卿和财政部长这两个最重要的内阁职务,来自边界州密苏里的爱德华·贝茨(Edward Bates)担任司法部长,海军部长由资深民主党人吉迪恩·威尔斯(Gideon Welles)担任。第一任陆军部部长赛门·卡梅伦(Simon Cameron)很快被证明是一个错误的选择,在1862年为前民主党人埃德温·斯坦顿(Edwin Stanton)所替换。这个内阁不仅保持了共和党内的前辉格党人和民主党人之间的平衡,包括了参与1860年共和党总统提名的所有竞争者,还兼顾了不同区域的代表性。林肯的这一举动不仅展现了他的胸怀与风度,更展示了他的自信。

在处理与内阁成员的关系上,林肯赋予部门首长管理各自部门极大的权力空间,但他也非常明确地让内阁成员知道他绝不允许他们染指属于总统的权力。内战初期,国务卿西华德曾写信给林肯,抱怨林肯决策缓慢,暗示他愿意分担总统的一些决策权。对西华德的行动,林肯并不将之解读为是对自己尊严和权威的冒犯,而是力图心平气和地与其沟通。他在给西华德的回复中重申了自己的决策,并委婉地告知他会就重大问题咨询内阁成员的意见,但不会放弃总统的权力。然而林肯并没有将回信发出,也没有将西华德的来信公诸于众。他不希望给西华德造成难堪,更不愿意让外界对内阁的团结产生怀疑。林肯的巧妙处理让西华德感到总统的大度无私,他后来成为了林肯最信任的内阁成员。

林肯意识到内阁成员来自共和党不同的派别,他如果要获得所有内阁成员的忠诚和支持,需要微妙地处理不同派系之间的矛盾,不向任何一派妥协,也不成为任何一派的附庸,始终保持独立的、对所有派别的领导权。1862年,国会激进共和党人在蔡斯的鼓动下,曾对林肯施压,以西华德对林肯政府的决策施加了过多的影响力为由,要求林肯将他解职。林肯意识到蔡斯与西华德之间的竞争关系,也深知激进派的动机。与此同时,林肯又非常欣赏蔡斯作为财政部长的行政能力,不愿意因为他的小动作就将他解职。他巧妙地安排国会激进共和党人在西华德缺席的情况下与内阁成员见面,坦承布公地与他们交换意见,消除他们对西华德的误解。林肯同时提醒国会领袖不应插手内阁的事务,而他在所有重大问题上都掌握最终的决定权。最后,林肯成功地将西华德和蔡斯同时留任,保证了内阁领导力的稳定和延续。1864年,一些激进共和党人秘密推动蔡斯参加总统竞争,企图以他取代林肯。消息泄露后,蔡斯力图表白个人与此事毫无关系,并提出以辞职来表示清白。林肯对蔡斯的政治野心了然于心,但巧妙地告知蔡斯,他不应该为其盟友的政治操作而负责。林肯拒绝了蔡斯的辞职要求,还在后来提名蔡斯担任联邦最高法院的首席大法官。在整个内战期间,林肯以他明察秋毫的政治敏感和与人为善、宽宏大量的处事方式保持了内阁的团结和稳定,为赢得内战胜利提供了行政体制的保证,他本人也赢得了内阁成员发自内心的尊敬。

(四)建构外围的政治同盟,处理与国会的关系

仅有一个忠于自己的内阁是远远不够的。为了赢得战争,林肯需要在内阁之外建立一个更大的支持联邦政府的政治同盟。在这方面,林肯有效地发挥了他作为政党领袖的作用,熟练地使用19世纪美国政党政治的关键武器——恩惠制(patronage)——来建构共和党的基层力量。将联邦政府的公职职位作为一种带有经济利益的奖励分配给忠诚的党工并不是林肯的发明,而是从政党政治衍生而成的实践,从华盛顿起,历届总统均这样做。但林肯更有优势。内战带来了联邦政府官僚系统的急剧扩张,联邦政府雇员的数量比战前增加了五倍,总统可以委任的职位数量也随之增加,林肯因此获得了任命数以千计的新联邦官职的机会。林肯利用这个机会,将大量共和党人安置在遍布联邦各州的职位上,建构起一个巨大而忠诚的共和党人官僚队伍。与此同时,他也有效地运用恩惠制来发展与国会议员的政治交往,在帮助后者赢得连选连任的同时争取他们对行政部门决策的支持。

林肯还十分注意发展与北部各州的共和党领袖的合作,尤其注重给予共和党州长们以必要和及时的支持。譬如,在州和地方选举中,他会通过恩惠制来增加某个州的联邦官员任职的数量对该州共和党州长予以支持,或者给该州的士兵放假让他们返回家乡去参加支持共和党的选举。1863年,当印第安纳州的共和党州长需要资金来阻止反战民主党人的破坏活动时,林肯忽略正常的用款程序,命令财政部向共和党的州长支付25万美元的补贴资金。[31]

党派报纸是共和党联系选民的重要媒介,培养和支持亲政府的媒体成为白宫的重要任务。尽管林肯本人经常受到带有敌意的媒体的批评和攻击,但白宫的秘书们会利用一切机会在大众媒体上宣传政府的政策,林肯自己也不失时机地亲自为报纸写文章,以公开信的方式来说明他的政策和传播他的思想。他对重要文章发表的地点和时间都有战术的考虑,希望能够达到最大的效果。为回报那些支持政府的报刊和印刷商,他会指示将利润丰厚的政府印刷合同分配给它们。

内战期间,林肯与共和党控制的国会保持着良好的合作关系。他在战争初期启用总统战争权做出应急决策,虽然在程序上是先斩后奏,但他都做到事先声明,并在事后向国会提交报告以获得国会的支持。萨姆特要塞炮击后,他一方面发出镇压叛乱的命令,一方面又要求国会召开特别会议(special session),但将国会特别会议召开的时间设定在80天之后,为自己单独做出战争决策留出时间。对于国会通过的法律,只要是有利于赢得战争而又不侵犯总统特权的,林肯都会给予支持。第37届国会(1861—1863)通过了一系列后来对美国经济、教育和金融发展意义重大的立法,包括《莫里尔土地赠与法》(通过联邦赠地兴建州立大学)、《宅地法》(为西部移民提供廉价定居地)、《法币法》(发行纸币,增加了联邦政府的财权)、《国民银行法》(发行国家债券,增强联邦政府对金融的控制)和《太平洋铁路法》(兴建从中部密苏里河流域到西海岸的铁路)等。这些立法的大部分是共和党人在 1860年大选中的承诺,林肯毫不犹豫地予以支持。对于一些他认为并不完全符合他意愿的立法,如第二部《敌产没收法》、哥伦比亚特区的《废奴法》和接受西弗吉尼亚州加入联邦的法律等,他也会分清轻重,从维护与国会合作的角度出发,予以批准,不会因为个人和党派偏好而固执己见,与国会闹翻或作对,从而牺牲赢得战争所需要的政治团结。

(五)处理政治异见

处理战时的政治反对派是林肯面临的另外一个棘手问题。战争初期,为了迅速集结联邦军队,林肯曾终止了对人身保护令状权利的使用,但这项政策遭到联邦最高法院首席大法官罗杰·坦尼(Roger B. Taney)的反对。在1861年的梅里曼案的判决中,坦尼宣布总统无权终止公民行使人身保护令状权的权利。但林肯并没有终止禁令的实施。1862年9月,为实施《民兵法》,林肯发布总统公告,宣布所有逃避和抵制服兵役的人都将受到联邦戒严法的惩处,被起诉者的人身保护令状特权也不受保护。[32] 北部各州有许多反战者因此被捕,并无法寻求地方法庭的救助。林肯的命令引发了民主党人的极大不满,并导致了民事法庭和军事法庭的冲突。1863年,国会通过了《强制兵役法》,要求所有20—45岁的男性公民响应总统的号召,参加联邦军队,凡拒绝服兵役的人将被视为逃兵,并被处以罚款和监禁。[33]《强制兵役法》的实施在民主党势力强大的州遭到反对和抵制。最严重的抵制事件是1863年7月在纽约市发生的反征兵骚乱。骚乱时间长达4天,导致了至少上百人的死亡,其中许多为黑人。林肯立即派遣军队入城进行荷枪实弹的镇压,才平息了骚乱,招募工作得以重新开始。

在镇压政治异见方面,争议最大的是对俄亥俄州的前国会议员克莱门特·瓦兰迪厄姆(Clement Vallandigham)的逮捕和关押。瓦兰迪厄姆是著名的反战民主党人(俗称“铜头蛇”),他在1863年春钱瑟勒维尔战斗期间,公开发表反战言论,说内战是“一场邪恶的、残酷的和不必要的战争”,称战争带给黑人自由却将白人置于被奴役之中,并指责战争建立的“专制”破坏了公民自由。联邦将领伯恩赛特下令将瓦兰迪厄姆逮捕,送交军事法庭审判。林肯开始对瓦兰迪厄姆被捕的事情并不知情,但他立刻为军队的行动承担责任。林肯使用公开信的方式回复民主党人的指控,指出瓦兰迪厄姆的被捕不是因为他在政治观点上反对政府,而是因为他从事了破坏(联邦)军队的征兵活动。林肯质问道: “难道我必须枪毙一个临阵逃跑的年幼无知的年轻士兵,而对那个煽动他逃跑的鼓动家却不能动一手指头?”[34] 尽管如此,林肯最终修订了对瓦兰迪厄姆的判刑,将他的惩罚从监禁改为流放到南部邦联。

国会则给于林肯的行动有力的支持。1863年3月,国会颁布了《人身保护令状法》,支持以国家安全为理由的政策取消人身保护令状,准许联邦军队无视法院关于人身保护令状的命令,但要求军事法庭在查清被捕人无罪后应释放他们。内战结束之后,联邦最高法院在1866年的米利根案的判决中宣布总统停止人身保护令状的做法是违宪的。内战中究竟有多少平民在林肯的命令下被捕,无人能够给出准确的数字,历史学家的估计应该是上万人。但大多数的被捕者被关押的时间通常很短,但此事成为一直民主党人抨击林肯战时政策的重要因由之一。

(六)与人民和士兵在一起

内战时期,林肯对总统执政的最重要改革是将总统变成了真实意义上的人民的代表。1858年在与道格拉斯的第一场辩论中,林肯指出,在美国的政治体制下,“民意决定一切,有了民意的支持,任何事情都不会失败,没有民意的支持,任何事情都无法成功” 。[35] 进入白宫后,他将与人民沟通变成了总统在战时的重要职责。 林肯认识到虽然北部拥有人力和资源优势,但赢得战争的胜利需要人民的参与与真心支持。因此,作为总统,他需要不时地向人民解释他的决策,向人民说明他们为什么必须要付出牺牲的理由。在长期的政治和律师生涯中,林肯对人性都有非常透彻的了解。一方面,他相信人民是理性的,“让他们知道真相,国家就会安全”,另一方面,他也知道人民的情绪是波动不停的,而作为政治领袖,他需要在恰当的时候使用恰当的语言向人民传达恰当的信息,引导而不是胁迫他们,并在普通人民中建构爱国主义的支持力量。为了能够倾听人民的声音,他在白宫的日常工作议程中安排了接待普通来访者的固定时间。他也花大量时间阅读公民来信。

在处理各方来信的时候,包括反对者的来信,林肯都极为认真,展示了非凡的与公众交流的能力。他会直击主要问题,使用常人熟悉的推理逻辑,采用清楚简洁的语言回答对方的问题,阐述自己的看法。这种习惯在很大程度上得益于他早年做律师的经历。与此同时,他也十分看重他的文字将会产生的影响。1863年7月,葛底斯堡战役结束之后,林肯对米德将军未能在击败李将军的进攻后乘胜追击、让邦联军队返回南部的做法十分失望。林肯的失望之情在给米德的信中表露无遗。信写好之后,林肯却决定按而不发,并始终没有发出。显然,他不希望让自己的失望情绪给联邦军队带来负面的压力。但当他需要在原则问题上表明立场时,林肯也绝不会犹豫,使用的语言也会做到掷地有声,毫不含糊。林肯尤其看重总统公文的写作,将其视为与政治领袖和普通人民分享思想的机会。他的许多公共演讲,尤其是两次总统就职演说、1861和1862年的国情咨文、1863年的葛底斯堡演讲等,都因其所包含的原创性思想和具有个人风格的精湛语言而成为美国历史上政治写作的经典文献。

对于联邦军队的普通士兵,林肯给予了特别的关注。只要有机会,他都会腾出时间去接见路过华盛顿的部队,与士兵们交谈,并阅读他们的来信。他也会亲自给战亡士兵的家庭写信,安慰他们的亲属。与军队将领不同的是,联邦士兵在他的眼中不光是一个战士,而更是一个具有政治意识和能够行使政治权利的公民。他与士兵的交流实际上是在与士兵的家庭和社区在进行交流。在士兵眼中,他不是一个高高在上的总统,而是一个令人感到熟悉和亲切的家庭成员。在战争接近尾声的时候,林肯曾对一支来自俄亥俄州的部队发表讲话,以自己的成长经历为例,请士兵们记住他们为联邦而战的重要性。他说,赢得内战“不单是为了我,而是为了你们自己。我有幸暂时入主白宫,就是一个活的见证,证明你们每个人的孩子都有希望到这里来,就像我父亲的孩子已经来到这里一样。为了使你们每一个人都能够通过我们享有的自由政体获得广阔的天地和公平的机会去从事工商业,去发挥聪明才智,为了使你们每一个人都能怀着人生的美好理想,在人生的竞赛中获得平等的权利,这场战斗必须进行下去,不仅仅进行一年,而是两年或三年,这样我们才不致失去我们生来就有的权利。为了保住这样一个无价之宝,这个国家是值得为之战斗的。”[36]

四、伟大解放者

(一)早期的林肯与奴隶制

解放奴隶是林肯在内战中做出的最重要的决策。因为这一决策,他成为了美国人引以为豪、长久铭记的“伟大解放者”(Great Emancipator),也在人类争取自由的历史上留下了重重的一笔。林肯自称“我一直都是反对奴隶制的”,但他在内战中做出解放奴隶的决定却并非是一蹴而就,而是经历了一个逐渐演进的过程。[37]

林肯虽然出生在蓄奴州肯塔基,但年幼时随父母移居到自由州印第安纳,后又长期居住在自由州伊利诺伊,奴隶制对他来说并不是一种近在咫尺的现实,他也没有更多的机会与黑人相处。然而,林肯对奴隶制的仇视和反对却是真实的。19岁时,林肯曾为邻居雇佣运送货物去新奥尔良,第一次目睹了当地的奴隶被贩卖的情形。奴隶家庭被拆散的悲惨情形令他对奴隶制十分厌恶。1841年,32岁的林肯在前往圣路易斯的蒸汽机船上再次目睹了被铁链拴住的一群奴隶,直到14年之后, “那幅景象不断折磨着我” 。[38] 正如他在1837年州议会的抗议提案和1854年的皮奥尼亚演说中所指出,他之所以痛恨奴隶制,是因为它是一种巨大的“不公正”。在经济上奴隶制允许一个人不经另外一个人的允许就占有后者的劳动成果,在政治上奴隶主将自己的意志强加于奴隶身上,两者都是专制的表现。[39] 基于自己在西部边疆的成长经历,林肯对这两者都不能接受,因为它们与他所信仰的自由和平等原则相违背。

然而,与生活在19世纪上半叶北部的大部分白人一样,林肯也分享着当时白人社会盛行的对黑人的普遍歧视和偏见。正如他在1858年与道格拉斯的辩论中多次表达的,他认为黑人与白人因为许多不可克服的差别而无法在政治和社会地位上做到完全平等,而白人理所当然地应该在两个种族中居于优势地位。显然,内战前的林肯在奴隶制和黑白种族关系的问题上处于一种明显的自相矛盾之中:在道德上,他反对奴隶制,但不接受废奴主义者提出的立即废除奴隶制的主张;在政治上,他承认黑人享有《独立宣言》所承诺的“天赋人权”,包括自由、生命和追求幸福的权利(追求幸福的权利,用他的话来说,就是吃用自己的双手挣来的面包的权利),但他无法想象黑人和白人在美国社会中享有平等权利并能和睦相处。他同情黑人的遭遇,但又分享白人社会对黑人的种族偏见。他不能无视白人社会中普遍存在的这种偏见,因此他建议解决美国种族问题的最好办法是将黑白种族分离,将黑人按自愿的原则逐步殖民到美国之外的地方。

(二)战争初期对奴隶制存废的思考

1865年,黑人领袖弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)曾回忆说,内战打响的时候,北部和南部的白人都 “讨厌黑人”,都在“欺辱黑人”,他们并不想要解放黑人;南部人打内战“是为了要把奴隶制带出联邦之外” ,北部人则是“为了将奴隶制限制在联邦之内”。[40] 事实的确如此,从内战开始到签署《解放奴隶宣言》之前,林肯追求的内战目标是拯救联邦,而不是解放奴隶。在第一次总统就职演说中,他承诺不会干预蓄奴州的奴隶制,因为“我没有合法的权利去这样做,也不想这样做”。他承诺将继续实施《逃奴法》,保护奴隶主索要逃奴的财产权。除了苦口婆心地劝阻南部停止分裂联邦的行动,林肯拒绝讨论奴隶制在美国的终结,更没有提及黑人在美国的命运。[41] 他的演说本质上是一场与白人选民的对话,黑人并不包括在“我们人民”的范畴之中。

林肯最初的战略思考是打一场有限的战争,将内战控制在原有宪政秩序的框架中进行,因此他将继续尊重蓄奴州公民的权利,包括他们拥有奴隶的权利。这样的战略是基于三种考虑之上的;第一,他希望这样的诚意能够说服南部各州的亲联邦的公民行动起来,从内部阻止战争,并返回联邦;第二,他希望以此来稳住边界州,尤其希望将马里兰、肯塔基和密苏里三个州留在联邦内;第三也是最重要的,他需要建构和维系一个广泛的支持联邦战争努力的(白人)政治联盟,这个联盟不仅要包括共和党内的各个派别,还必须包括支持联邦的、支持内战的民主党人。虽然共和党的各派在反对奴隶制无限制蔓延的原则上得以联合起来,但他们中的绝大部分人并不赞成立即废除南部的奴隶制,更少有人将解放奴隶作为该党的政治目标。林肯担心,以总统名义干预或废除南部的奴隶制会使北部的政治联盟产生分化,使保卫联邦的战争失去宪法上的合理性。熟悉宪政历史的林肯深知,各州内的奴隶制是各州的“内政”,只要被限制在州的范围内,联邦政府不得随意干涉。基于这些考虑,林肯将内战的政治目标限定在拯救联邦、而不是像激进共和党人和废奴主义者所要求的消灭奴隶制。相反,他建议国会寻求保护各州奴隶制的方案,并指示联邦军队在作战时遵循现行的联邦法律,包括将逃跑的奴隶退还给主人的《逃奴法》。

(三)战时逃奴与联邦军队将领

然而,一个意想不到的发展打乱了南北双方对战争进程的想象:随着联邦军队进入南部,蓄奴州的奴隶开始主动地逃离种植园。1861年4月,内战打响后几个星期,联邦将领本杰明·巴特勒在弗吉尼亚半岛的门罗要塞(Fort Monroe)遭遇了第一批逃奴的到来。奴隶们声称他们因不愿意被主人送去为邦联军队修筑工事,自动逃跑出来,要求获得联邦军队的保护。巴特勒最终决定将逃奴作为“战时的敌产” 予以 “收缴”,向他们提供食物,并使用他们来为联邦军队修建工事。事后巴特勒向陆军部报告了他的做法,声称收缴逃奴等于剥夺奴隶主使用其奴隶来反对联邦的权利,是“一项必要的措施”。巴特勒的做法在当地黑人中产生了极大的影响,弗吉尼亚州东部的黑人纷纷仿效,逃奔到门罗要塞,要求联邦军队将他们作为“敌产”收留。随着战事的展开,逃奴开始大量出现,联邦军队每到一地,就有奴隶利用战争带来的机会,逃离南部的种植园和邦联工事,进入到联邦军队防线之内。逃奴的出现使共和党的宪法理论家弗朗西斯·利伯(Francis Lieber)立即认识到,内战的发生已经使宪法对蓄奴州的奴隶制进行保护的承诺失效,因为内战遵循的是“自然法则”,并不承认“种族和肤色的差别”。换言之,当一名奴隶逃跑到联邦军队一边寻求保护时,其性质与一名白人从敌人领土上跑来寻求保护的性质是一样的。他写信敦促林肯政府和国会领袖,要求政府将逃奴为宣布为自由人,并解放所有的逃奴。[42]

逃奴的出现令林肯政府面临了一个两难局面:归还逃奴,无异于给邦联送去对方需要的劳动力;不归还逃奴,则违反了林肯实施《逃奴法》的承诺。更棘手的问题是,收留逃奴之后,联邦军队应该如何对待他们,是将他们继续看作是奴隶、还是将他们当做自由人来对待。这样,奴隶的自我解放行动迫使林肯和共和党人面对他们一开始力图回避的问题。用历史学家芭芭拉·菲尔兹(Barbara J. Fields)的话来说,奴隶们 “对于林肯是他们的解放者这一点的认识先于林肯本人” 。[43]

巴特勒收缴敌产的做法很快得到陆军部的批准和林肯的默认,也推动国会在1861年8月制定了第一部《敌产没收法》。该法宣布,如果奴隶主将奴隶用于参与支持邦联的军事活动,其拥有的奴隶将获得自由。[44] 1862年初,当联邦军队进入到阿肯色州之后,利用该法赋予的权力,将被邦联政府强征去修筑工事的奴隶一律予以永久的解放。

(四)林肯的渐进废奴计划

林肯虽然签署了1861年《敌产没收法》,但在解放奴隶问题上仍然处于举棋不定之中。困扰他的主要问题是边界州的稳定。1861年8月,联邦将领约翰·弗里蒙特在密苏里州遭到亲邦联势力的围攻时,曾颁布一道军事命令,宣布对密苏里州实施军管,将该州内参与叛乱的奴隶主所拥有的奴隶予以解放。林肯担心,弗里蒙特的命令会“令我们在南部诸州的朋友们恐慌,使他们转而反对我们”,并断送“相当看好的肯塔基的前景”,要求弗里蒙特收回命令。当弗里蒙特拒绝执行林肯的命令之后,林肯在9月颁布了自己的命令,撤销了弗里蒙特解放奴隶的命令。他在给共和党参议员奥威尔·布朗宁(Orville H. Browning)的信中解释说,弗里蒙特的命令是基于政治而不是军事需要之上,必须取消;解放奴隶是一个重要的政治决定,必须掌握在总统手中,他 “绝不允许别人越俎代庖” 。[45] 1862年5月,联邦将领戴维·亨特尔(David Hunter)在占领南卡罗来纳、佐治亚和佛罗里达三州的沿海诸岛后,也发出一道军事命令,宣布居住在上述地区的所有奴隶从此 “获得永久的自由” 。亨特尔的文告在黑人中间引起了极大的兴奋。但10天后,林肯发布公告,宣称亨特尔的解放文告无效,并重申解放奴隶是总统独享的权力。从另一个角度,林肯的公告也可以解读为他在表达一种暗示:只有当解放奴隶成为“维系政府必不可少的需要时”,他才会采取这样的行动。[46] 林肯对“权力”的归属非常敏感,但他对“军事需要”的强调也是用心之作,他的公告是在为自己最终做出废奴决定做法理铺垫。

在取消亨特尔命令之前,林肯已经向国会提交了一个敦促边界州实施渐进废奴程序的方案。其核心要点是,由蓄奴州主动启动奴隶解放的进程,联邦政府提供资金,帮助各州实施渐进的、对奴隶主给予经济补偿的废奴措施,同时提出将获得解放的奴隶移居海外。林肯认为,这是解决奴隶制的最好办法。[47] 至此为止,在谁有权废除蓄奴州的奴隶制问题上,林肯一直奉行严格的宪法解释,坚持认为应由州政府来启动,不属于总统或国会的职责。但与此同时,他也明确地暗示,如果为了捍卫联邦政府的生存,总统有权启用战争权,做出废奴决定,但这个权力只能由总统来行使。所以,林肯在1862年3月6日递交国会的咨文表面上是针对边界州的废奴问题而采取的行动,实际上也是对南部各州发出的一种警告:如果继续与联邦政府作战,其内部的奴隶制有可能被废除,成为内战产生的附带结果。

(五)国会行动与《解放奴隶宣言》的颁布

与此同时,国会也在自己的权限范围内开启了解放奴隶的进程。从1862年3月到6月,国会先后通过法律,禁止联邦军队归还逃奴,以经济补偿方式废除了首都华盛顿的奴隶制,并废除了所有尚未建州的联邦领土上的奴隶制,终结了战前困扰国会的难题。林肯对这些国会立法都予以了支持。1862年7月17日,国会通过了第二部《没收敌产法》,宣布所有为反叛联邦者拥有的奴隶,无论其是否被用于军事活动,都将一律获得自由。同一天通过的《民兵法》则授权联邦军队征募黑人为其工作,并将自由赋予所有为联邦军队工作的黑人和他们的家庭成员。林肯虽然很不情愿,但最终仍然签署了这两部法案。巴特勒、弗里蒙特和亨特尔等联邦将领在战争初期采取的废奴措施终于得到了国会的认可,并被转换成为法律。

国会的行动对林肯在1862年夏天做出废奴决定无疑是有影响的。半岛战役的失败影响了北部的士气,激进共和党人和黑白废奴主义者不断给林肯施加压力,要求他采取立即废奴的行动。北部舆论也开始发生微妙的变化,支持立即废奴的共识在不断上升。7月12日,林肯在白宫会见了边界州的国会议员,企图说服他们接受渐进和带经济补偿的废奴方案,但遭到拒绝。根据当时在白宫的弗朗西斯·卡彭特(Francise Carpenter)的回忆,此时林肯感到, “我们必须改变我们的战术,否则将输掉整场战争。”[48]

7月22日,林肯向内阁成员公布了《解放奴隶宣言预告》的草稿,引用他刚签署的第二部《敌产没收法》,提到他将以总司令的名义解放邦联占领地区内的所有奴隶。8月22日,林肯在回复《纽约每日论坛版》主编的公开信中,说明了解放奴隶与内战的关系。他声称,他在内战中的最重要目标是 “拯救联邦” (save the Union),无论他是否解放奴隶,或者他何时解放奴隶,或者他解放多少奴隶,其目标都是为了在最短的时间内结束战争,拯救联邦。[49] 从字面上看,林肯似乎只是在重申他拯救联邦的原则,实际上他是在引导民意,为《解放宣言预告》的发布做舆论准备。

9月22日,安提蒂姆战役结束一周之后,林肯颁布了《解放奴隶宣言预告》,要求反叛州在100天之内放下武器,回归联邦。邦联各州置之不理。1863年1月1日,林肯签署了正式的《解放奴隶宣言》,赋予所有生活在 “继续反叛联邦的” 南部各州内的奴隶以 “即刻的和永久的自由” 。宣言命令联邦军队 “承认和维护” 前奴隶的自由,允许获得解放的黑人在受到威胁时进行自卫,鼓励他们参加劳动并获取 “合理的工资”,邀请身体条件合格者加入联邦军队,为联邦而战。[50]

《解放奴隶宣言》覆盖的区域仅包括了联邦军队尚未占领的邦联地区,而没有包括边界州和已经为联邦军队占领的邦联地区,但它宣示的原则——奴隶们将获得即刻的和永远的解放——则是革命性的。黑人废奴主义者道格拉斯一针见血地指出,宣言带有“一种它的文本之外的生命力和权力”。[51]

(六)放弃殖民海外计划、认识黑人士兵的作用

直到《解放奴隶宣言》正式生效之前,林肯并没有完全放弃渐进废奴的方案和将黑人殖民海外的设想。1862年8月在白宫会见黑人领袖时,林肯提到白人社会对黑人抱有一种“很残酷的”偏见,黑白分离是解决种族问题的最好办法,但他的设想遭到了黑人领袖们的拒绝。[52] 1862年12月,在致国会的年度咨文中,林肯以宪法修正案的方式,推动渐进和补偿性废奴计划,协助各蓄奴州在1900年前完成废奴。林肯之所以这样做也许有战术上的考虑——敦促南部的亲联邦势力采取行动,早日结束战争,但他也非常清楚地看到,两年的内战已经使美国已经面临了一个 “完全崭新” 的时代,因此“我们必须要有新的思考,新的行动”。在同一份国情咨文中他写道,“当我们给予奴隶自由的时候,我们也就保证了自由人的自由,”而解放奴隶本身则是让所有的美国人都获得了一个“更大的自由”。[53] 这些文字显示,此时的林肯在对美国自由的理解上已经经历了一次自身的意识形态的革命。

黑人加入联邦军队、为联邦的生存而战的事实也进一步推动了林肯对黑人的认识。在黑人领袖的积极鼓动下,大量自由黑人和获得解放的奴隶响应《解放奴隶宣言》的号召,自愿加入到联邦军队中。到战争结束时,有近20万的黑人在联邦军队服役,还有近30万的黑人为联邦军队修筑工事和承担运输工作。1863年黑人军队在战场上的出色表现不仅获得了北部媒体的广泛好评,也改变了林肯本人最初对黑人士兵能力的怀疑。在《解放奴隶宣言》生效之前,林肯不确定“黑人能够帮我们很大的忙”。[54] 几个月后,当他读到关于黑人军队在佛罗里达州英勇作战的报告之后,立刻意识到黑人军队在内战中的巨大现实和象征意义。在给亨特尔将军的信中,他指出,南部邦联会竭力去消灭这支为联邦而战的黑人士兵队伍,“而对于我们来说,恰恰重要的则是让它形成、发展和壮大. . . . . .应该格外努力去保护他们并增加他们的人数” 。[55] 1864年4月,南部邦联军队在皮特洛要塞战斗中对已经投降的联邦士兵大开杀戒,造成500人死亡,其中多人为黑人士兵。林肯向公众表示,一定要追究和严惩屠杀黑人士兵的凶手。[56] 1863年8月,在回复纽约州共和党人的公开信中,林肯拒绝了保守派要他收回《解放奴隶宣言》的要求,指出 “解放政策和黑人军队的使用已经给予叛乱分子历来最沉重的打击” ,如果没有黑人士兵的帮助,联邦最近的军事胜利是无法取得的。林肯指出,黑人与白人一样, “做事是有动机的” ,他们愿意 “为了我们豁出生命” 是因为我们做出了 “给他们自由的承诺” ,而“承诺既然作出,就必须信守”。[57] 此后,林肯多次表示,他决不会收回《解放奴隶宣言》,放弃对黑人士兵的承诺是要遭到天罚的。[58]

(七)第十三条宪法修正案和黑人选举权

1864年4月,在给肯塔基州《联邦报》编辑阿伯特·霍奇斯(Albert G. Hodges)的信中,林肯回顾了自己做出废奴决策的过程,并为《解放奴隶宣言》进行辩护。他认为,为了拯救联邦,他违背当初不干预奴隶制的承诺并无不妥: “当国家都失去了的时候,宪法还能保住吗?” 此刻,林肯完全接受了废奴主义者的最初立场,将废奴视作拯救联邦的必要措施:“为了保全生命,往往不得不把四肢之一截掉,但是绝不会为了保全四肢之一而把生命送掉,这样做是愚蠢的。” 他认为,战时的废奴措施看上去也许是违宪的,“但由于它们对于维护宪法和维护国家来说是不可或缺的,它们可能会因此而变得合法”。[59] 由此可见,此刻的林肯已经清楚地意识到,废奴不再只是出于“军事需要”,而必须是出于政治需要和道德需要,是为了“保证我们政治制度永世长存”。

为了确保对黑人自由的承诺,从1863年底起,林肯便开始寻求以宪法修正案的形式将《解放奴隶宣言》的原则永久地固定下来。他担心,以“军事需要”为颁布的《解放奴隶宣言》在内战结束之后会失去法律支持而被否定。1864 年,在给南部邦联开出的和平谈判条件中,他坚持将废除奴隶制列为“不容谈判”的条件之一,并将保证前奴隶的永久自由写进了共和党的竞选纲领。与此同时,他使用了包括恩惠制任命的承诺在内的一切合法手段来说服在任和即将卸任的国会议员,要求他们支持第十三条宪法修正案的法案。1865年1月31日,国会终于通过了第十三条宪法修正案,宣布废除美国境内所有地方的奴隶制。同年12月6日,修正案得到足够多的州的批准,正式终结了在北美盛行两个半世纪的奴隶制。

如果说林肯在推动第十三条宪法修正案方面不遗余力,在制定南部重建方案时,他却采用了一种温和的、基于宪法的渐进改革方式。他的重建计划的核心内容是,由南部各州的白人选民宣誓效忠联邦,承诺废除奴隶制,当合格选民的人数达到战前选民人数的百分之十时,他们便可以组建新的州政府。国会的大部分共和党人认为林肯的重建计划过于仁慈大度,提出了政治条件更苛刻的《韦德—戴维斯法案》(Weade-Davis Bill),将参与重建的白人合格选民的人数上限提高到50%。但林肯认为这一方案会延缓他的重建计划,以“口袋否决”的方式予以否定。

国会中的激进共和党人则提出了更为激进的要求——将黑人选举权作为南部回归联邦的前提条件——并期待林肯利用总统的权力来予以推动。林肯理解激进派的立场,对黑人的态度已经发生了显著的变化,也深知黑人的自由必须要转化成为政治和公民权利。他对黑人士兵在内战中的英勇表现和献身精神记忆深刻,并意识到他们在重建中能够发挥的政治作用。1864年3月14日,在白宫会见两名来自南部的黑人代表之后,林肯写信给路易斯安娜州的军事州长,建议后者考虑将选举权赋予“那些才智出众的黑人”和“那些在我们军队里英勇作战过的黑人”,因为“在今后的考验时刻,他们也许会有助于在自由的大家庭中捍卫自由的宝石”。[60]

在制定和实施重建方案时,林肯仍然恪守战前联邦制的原则,认为一州公民的选举权的授予或享有应该由州而不是由联邦政府来决定。但他没有拒绝从联邦政府的层面对州施加压力。1865年4月11日,他在白宫所作的演说中表示,他希望至少有一部分黑人应该在路易斯安那州的重建中获得与白人同等的选举权。[61] 这是林肯第一次公开表示对黑人选举权的支持。混杂在白宫演讲听众中的邦联支持者约翰·威尔克斯·布思(John Wilkes Booth)听到林肯对黑人选举权表示支持后,恶狠狠地说:“这将是他的最后一次演讲”。三天之后,布思持枪进入华盛顿的福特剧院,实施他的暗杀计划。他进入到林肯夫妇就坐的包厢,从背后向林肯开枪,子弹击中了林肯的后脑。4月15日凌晨7时22分,林肯去世。

五、林肯研究的演进

(一)英文著述

林肯遇刺去世之后,遗体运回家乡安葬。1865年4月21日,载运林肯遗体的火车从华盛顿出发,途径巴尔的摩、费城、纽约、芝加哥等城市,最终抵达伊利诺伊州的斯普林菲尔德。列车每到一处,都有无数民众前来吊唁,瞻仰遗容。在内战的胜利来临之际,林肯却遭遇暗杀。林肯不幸殒命所带来的悲痛与美利坚国家浴火重生所带来的幸运感交织在一起,激发起无数美国人对林肯发自内心的追思与崇敬,催生了一场“神化”和“圣化”林肯的运动。政治领袖、报纸主编、布道家、诗人和画像艺术家更是用演讲、布道词和艺术创作为林肯进行历史定位,把他奉为与华盛顿齐名的人物。林肯的故事得以讲述,文字得以编纂,各种传记应运而生。自林肯去世起,林肯记忆的建构与再建构演变成一种声势浩大的文化产业,长盛不衰,直至今天。[62]关于林肯的学术研究始于20世纪初,至今仍然是美国大学人文和社科领域中的显学。据统计,英语世界出版的关于林肯的著述有将近1.6万多种,数量仅次于关于耶稣的写作。无疑,林肯已经成为美国人的一种取之不尽、用之不竭的思想和文化资源。

最初的林肯记忆建构者是同时代的传记作者。1866年,乔赛亚·霍兰(Josiah Gilbert Holland)使用从林肯家乡的人那里获得的口述资料和报刊文章,出版了林肯逝后的第一部传记,勾画了林肯的一生。次年出版的《林肯与美国奴隶制灭亡史》是由林肯的政治盟友艾萨克·阿诺德(Issac N. Arnold)写作的,强调了林肯对废奴事业的贡献。1872年,为满足大众了解林肯早年经历的愿望,沃德·希尔·拉蒙(Ward Hill Lamon)出版了《从出生到就任总统时期的林肯》。1889年,林肯早年的律师合伙人威廉·赫恩顿(William Herndon)凭借自己与林肯共事20年的经历和手中的原始材料(包括与林肯的通信),与人合作写作和出版了《赫恩顿眼中的林肯》,对早期林肯的为人、性格和律师生涯等做了翔实叙述,企图还原一个不带神秘光环的林肯。该书以第一人称方式写作,包括了许多鲜为人知的林肯轶事,至今仍为历史学者使用。[63]

19世纪出版的最完整的林肯传记是1890年出版的、由约翰·乔治·尼古拉(John Nicolay)和海约翰(John Hay)合作写成的10卷本《林肯传》。两位作者曾为林肯的私人助理,熟悉林肯在内战中的行动和决策,并获准使用由林肯大儿子罗伯特保管的林肯手稿和信件。加上国会图书馆收藏的内战史文献,他们的作品在史料上与先前的传记拉开了距离。这部传记详细记录林肯的总统生涯,意在塑造林肯作为政治领袖的形象,突出林肯的爱国主义情操,为美国人树立一个民族英雄的榜样,也希望推动南北在内战后的和解。[64]

进入20世纪后,林肯传记的出版势头不减。最畅销的则是卡尔·桑德伯格(又作“卡尔·桑德堡”)写作的六卷本林肯传记——《草原时代的林肯》(1926年出版)和 《战争年代的林肯》(1939年出版)。桑德伯格的林肯传记叙事流畅,细节丰富,文笔富有诗意,塑造了一个有血有肉、复杂而多面相的林肯,深得读者的青睐。后四卷还获得1940年的普利兹奖。[65]

但桑德伯格的写作也因没有提供详细的史料注释而受到历史学家的批评。1936年,伊利诺伊大学历史学家詹姆斯·兰德尔在《美国历史评论》上发表专论,批评 “业余” 传记作者的写作基本上是在为 “圣人” 作传。这种意义上的传记既不客观,也不深入,时常带有政治偏见,在大众中制造了不少关于林肯的错误认知。他呼吁历史学家承担起林肯研究的责任,采用客观中立的立场,使用过硬的史料,科学而诚实地评价林肯。[66]

兰德尔的呼吁开启了林肯研究的专业化和学术化的阶段。一大批由专业历史学者写作的专著得在20世纪中期出版,从政党政治、军事史、宪政、总统权力、大众舆论等不同角度来审视和评价林肯。比较著名的著作包括:哈里·威廉斯的《林肯与激进派》,罗伯特·哈珀的《林肯与新闻界》,戴维·波特的《退出联邦危机时刻的林肯与他的政党》,哈里·卡门和莱因哈德·卢辛的《林肯与政党恩惠制》,威廉·赫塞尔廷的《林肯与内战时期的州长们》,哈里·威廉斯的《林肯与他的将军们》,以及罗伯特·布鲁斯的《林肯与战争的工具》。[67] 兰德尔自己的四卷本《林肯总统》也在这一时段出版,前两卷于1946年出版,后两卷分别于1952、1955年出版。兰德尔选取林肯的总统生涯作为研究重点,关注林肯的战时决策和对总统权力的运用。在兰德尔的笔下,林肯持有自由主义的观念,但他是一个现实主义者,而不是传统传记所描述的具有改革激情的理想主义者,在废除奴隶制方面林肯甚至是一个保守派,他颁布的《解放宣言》是一个迫于战时需要做出的决策,最多只为前奴隶们提供了“一种跛脚的自由”,本身并无激进性可言。[68]

显然,兰德尔强调用现实政治的眼光来看审视林肯,力图去除非专业作家给他戴上的“圣化”光环。与先前的传记作品相比,专业历史学家的研究注重使用档案材料(尤其是人物手稿和政府文献),关注林肯政治生涯中的某个侧面,并与林肯保持距离,给予更冷静的评价。这些专著在20世纪30—50年代的出版标志着林肯研究中的“修正学派”(revisionist)的兴起。该学派主张在历史研究中去(地域)意识形态化,用价值中立的立场来解读历史和评判包括林肯这样的历史人物。潜藏在修正学派观点背后的是学者们对政党政治的极度反感。他们甚至认为,导致内战的并非是奴隶制,而是政党之间的恶性竞争,正是包括林肯在内的一代政客的狂热与无能,才导致了内战这场“不必要的战争”。[69]

伴随修正学派出现的是林肯史料的整理与出版。1947年林肯档案的开放和1953年九卷本《林肯文集》的出版是两个标志性的事件。林肯档案(Lincoln Papers)集中了林肯本人保留的政治文献、演讲手稿和信件,他去世后由长子罗伯特保管。罗伯特在1919年将这批档案捐赠给美国国会图书馆收藏,准予国会图书馆在他自己去世21年之后向公众开放。[70] 《林肯文集》是由林肯协会(The Abraham Lincoln Association)主持的巨大文献收集和编撰工程,耗时数十年,总共收集了近7 000多种林肯的文献,包括许多先前从未收集过的林肯演讲和信件。[71] 这两批材料很快成为极有价值的史料,不仅推动了关于林肯的专业研究,也帮助新一代林肯传记的写作,包括本杰明·托马斯(Benjamin Thomas)的《林肯传》和斯蒂芬·奥茨(Stephen Oates)的《对任何人都不怀恶意》。[72]

修正学派的研究扩展和深化了对战时总统林肯的研究,澄清了一些误解,但也引发了更多的争议,其结论和方法论也受到质疑。林肯究竟是一个精明能干、运筹帷幄的政治大师,还是一个被形势推着走的政客?学者内部的异见也是大于共识。譬如,在林肯与共和党内不同派别的关系问题上,哈里·威廉斯(T. Harris Williams)认为林肯始终与保守派和温和派站在一起,而激进派则是林肯政府的麻烦制造者。[73] 戴维·唐纳德(David H. Donald)则指出林肯是一个老练的政党领袖,不会轻易与任何派别为敌,他的成功恰恰在于对党内不同派别的精明操纵。[74] 理查德·克伦特(Richard N. Current)也认为林肯始终是一个谜一样的人物,是 “政客中的政客” (a politicians’ politician)。[75]

20世纪后半叶,林肯研究进入到一个新的阶段。包括二战、冷战、民权运动、越战和水门事件等都对林肯研究产生了影响。首先受到挑战的是修正学派提出的关于内战是一场 “不必要的战争” 的观点。政治学者哈利·雅法在《分裂之家的危机》(1959)一书中,以1858年林肯—道格拉斯的辩论为基础,重构了林肯如何将《独立宣言》转换成最终废除奴隶制的思想武器的过程,将道德问题重新放回到林肯研究之中。埃里克·方纳则在《自由土地、自由劳动、自由人:内战前的共和党意识形态》一书中揭示了林肯在建构以自由劳动为核心的共和党意识形态中所发挥的关键作用,明确地将反对奴隶制重置为内战起因的核心问题。汉斯·特雷富斯在《激进共和党人:林肯为种族正义而战的先锋队》以林肯追求的政治目标——建立一个没有奴隶制的民主制——为标准,将林肯重新定义为共和党激进派中的一员。拉万达·考克斯和约翰·H. 考克斯则将林肯与激进派的合作追溯至早期重建的时期,并认为如果林肯没有遇刺,激进派不会被逼到与总统公开决裂的地步。[76]

20世纪60年代的民权运动在历史学者中引发了关于 “林肯是不是白人至上主义者” 和“谁解放了奴隶”的辩论,非裔美国人学者在辩论中扮演了重要的角色。内战时期的黑人领袖道格拉斯曾批评林肯在内战初期的渐进废奴政策,但通过内战中与林肯的交往最后对林肯有了完全不同的认知。道格拉斯认为,林肯首先是一位“白人的总统”,黑人只是林肯的“继子”,但因为他解放了奴隶,所以黑人们都视他为“父亲”。[77] 19世纪末20世纪初最睿智的黑人学者W. E. B. 杜波伊斯在20世纪20年代指出,林肯是一个充满矛盾的人,他“既残忍又仁慈,既热爱和平又是一名斗士,他蔑视黑人但让他们参加战斗和投票,他既保护奴隶制又解放奴隶”,但因为他面临的难题是如此巨大,他的自相矛盾是有情可原的,因为“他是一个人——一个伟大、前后矛盾但勇敢的人”。[78] 非裔美国人历史学家本杰明·夸尔斯在1962年出版的《林肯与黑人》中对林肯在内战中做出废奴决定的进程做了公允的叙述,高度赞扬林肯将解放奴隶与维系美国民主联系起来的努力。夸尔斯批评了林肯的黑人殖民海外计划,但否认林肯是种族主义者。[79]

其他非裔美国人学者却不这样认为。1968年,勒隆·班尼特(Lerone Bennett, Jr.)在黑人月刊《黑檀》(Ebony)上发表文章,列举了历史事实,包括林肯表现的对黑人的偏见、对《逃奴法》的支持、在废奴问题上的迟缓与犹豫、以及对黑人殖民海外计划的推动等,认为林肯并不是“伟大解放者”,也从未平等地对待过黑人。[80] 1981年,非裔美国人历史学家文森·哈丁则更明确提出,在内战中解放奴隶的不是林肯,而是奴隶们自己。是他们的主动逃跑迫使林肯采取了颁布《解放宣言》,所以,林肯不应该被视为是真正的奴隶解放者。[81] 历史学家乔治·弗雷德里克森则认为,林肯虽然有前后不一致的时候,但他绝不是一个种族主义者,也从未将黑人界定成为次等人种。[82] 拉万达·考克斯在全面梳理了内战和重建期间林肯与黑人自由的关系的基础上,坚持认为林肯在去世之前已经在为黑人争取自由和平等的问题上迈出了激进的步伐,展现了足够的领导力,他受到环境和局势的限制,但他的进步和成长是显而易见的。[83]

关于林肯是否是伟大解放者的辩论在20世纪末21世纪初再度掀起高潮。2000年,班尼特出版了《被迫接受的荣耀:林肯的白人梦想》,用600多页的篇幅梳理史实,扩展他在1968年提出的观点,重申奴隶们“帮助自己获得了解放,也几乎解放了林肯”。[84] 其他历史学家则认为班尼特是立场先行,有选择性的阅读历史,误读和曲解了林肯。[85] 一批专著相继出版,加入到辩论中,包括:弗雷德里克森的《足够伟大而自相矛盾》,艾伦·古尔佐的《林肯的解放奴隶宣言与美国奴隶制的终结》,理查德·斯特林纳的《亚伯拉罕父亲:林肯为终结美国奴隶制的不懈斗争》,伯勒斯·卡纳汉的《正义之举:林肯的解放宣言与战争规则》。这些著作从不同的角度检讨了林肯在奴隶解放决策过程所发挥的关键作用。[86]

20世纪后期到21世纪初,随着新的林肯史料的不断发现和获取资源的便捷化,林肯研究出现了新一轮的高潮。标志之一是专业学者写作的大部头林肯传记的连续出版。1995年,曾为修正学派代表人物之一的戴维·唐纳德积50年林肯研究的功力,出版了700页《林肯传》,全面叙述了作为公众人物(Public Lincoln)和作为私人的林肯(Private Lincoln),为读者呈现了一个十分复杂、充满矛盾的林肯形象——既雄心勃勃又相信宿命论,既怀揣理想主义又拥抱现实主义,既善用权术但又秉持坚定不移的道德原则。[87] 迈克尔·柏林盖姆在2008年出版的两卷本《林肯传》也是力图将林肯的公共和私有生活联系起来,并注重林肯内心世界的讨论。除了传统史料之外,柏林盖姆还使用了20世纪后期发现的“林肯法律文献”(Lincoln Legal Papers)。[88] 威廉·吉纳普和英国学者理查德·卡瓦丁的林肯传记分别在2002 和2003年出版,两者更注重描述公共领域中的林肯,卡瓦丁对林肯与权力、宗教的关系的讨论尤其深入。同时出版的托马斯·迪洛伦佐的《真实的林肯》是一本“反潮流”的林肯传记,对民间和学界的林肯崇拜进行了全面批判,大有恢复早期修正学派关于“不必要的战争”之说的气势。[89]乔恩·米查姆在2022年出版的《光明在即:亚伯拉罕·林肯与美国的斗争》是最新出版的一卷本林肯传记,聚焦于林肯如何走上废奴之路。[90]

在专题研究方面,林肯的早期经历成为一个热点。道格拉斯·威尔逊的《荣誉之声》注重讲述1832—1843年间的州政治活动对林肯的影响,肯尼斯·温克尔的《雏鹰:林肯的崛起》(2001)则讨论林肯家庭的居住环境以及斯普林菲尔德的黑人社区对林肯的影响。约书亚·申克在《林肯的忧郁》一书中借助现代心理学知识,分析了困扰林肯终身的抑郁症问题,讨论他如何从内战事业中汲取力量,克服个人和民族悲剧带来的心理压迫,最终成长为坚强领袖的故事。特里普的《林肯的亲密世界》则探讨了林肯的同性恋倾向问题及其对他成长的影响。丹尼尔·爱泼斯坦的《林肯夫妇》注重讨论内战时期林肯夫妇的感情生活。[91]

在公共林肯的主题方面,研究范围被大大扩展。大卫·尼科尔斯在《林肯与印第安人:内战政治与政策》中讨论了内战时期林肯与土著印第安人的关系(包括他如何尽量减少因参与明尼苏达州达科达战争而被判死刑的印第安人人数的决定过程)。加博·博里特的《林肯与美国梦想的经济学》讨论了长期为历史学家忽略的林肯的经济思想问题,由此追溯林肯的战时决策根源。马克·尼利的《自由的命运》则从公民自由和宪政的角度,使用新的材料,来研究林肯的战争权问题。古尔佐的《救赎者总统林肯》是一部林肯思想传记,分析林肯思想中的加尔文主义宿命论与洛克式自由主义的交汇,如何帮助他最终接受了奴隶解放是拯救联邦的唯一出路的思想。[92]

在关于林肯作为战时总统的研究方面,迈克尔·格林的《自由、联邦与权力:内战中的林肯与他的政党》对林肯的战时决策和共和党意识形态的建构做了深入分析。多莉丝·古德温的《劲敌幕僚》是林肯的战时内阁研究的杰作,通过对林肯与内阁中主要成员的关系的研究展示林肯作为领导者的高超技术,表现林肯具有一种对权力的特殊敏感力,并能驾驭权力。埃里克·方纳的《烈火中的考验: 亚伯拉罕·林肯与美国奴隶制》通过对林肯与奴隶制关系的研究也展现了林肯的成长能力。詹姆斯·麦克弗森的《战争的考验:内战总司令林肯》描述了林肯做为联邦军队总司令如何成长起来的过程。卡沃丁在他的林肯传记中也证实,林肯的内心信仰(inner faith)是他在政治上积极上进、争取主动的巨大动力,林肯同时从宗教和世俗世界中汲取精神力量,来帮助自己成长。这些研究在某种程度上都修正了唐纳德对林肯的评价,表现了林肯在内战主动成长、积极成长的巨大能力。丹尼尔·法伯对林肯终止人生保护令状和其他战时公民权力的决定予以支持,认为林肯并不违宪。威廉·哈里斯的《林肯的最后岁月》以1864年林肯赢得总统连任选举作为起点,关注林肯在生命最后几个月时间的政策与行动,将林肯的成长时段一直延伸到他生命结束之时。[93] 这些专题研究都在不同程度上修正了唐纳德对林肯的评价,表现了林肯在内战中主动成长、积极成长的巨大能力。

(二)中文著述

在晚清学者中,最早向中国读者介绍林肯的可能是康有为、梁启超。康有为1902年的《大同书》在讨论废除不平等制度时,援引林肯的废奴之举以说明“去级界平民族”的可能性:“夫林肯于黑奴之异类异状,犹以人类平等之义,捐白人无量之肝脑膏血而救之”。[94] 梁启超在1903年的《新大陆游记》讨论美国政治体制时,提到 “美国大统领多庸才” ,然而林肯与华盛顿、杰斐逊等则是其中为数不多的“非常人物”之一。他并以林肯发布《解放奴隶宣言》为例,说明美国总统“平时权力小,在战时其权力甚大”。[95] 20世纪初孙中山在演讲中频频提及林肯,除赞扬林肯是奴隶解放者外,还特别强调林肯提出的“民有、民治、民享”政府理念。[96] 20世纪20年代,钱智修为商务印书馆的“少年丛书”撰写的46页的《林肯》很可能是中国人写的第一部林肯传记,其中讲述了林肯如何从寒门之子成长为一国之首、并因“解放黑奴,统一南北之大功”而被誉为“民主国英雄”的故事。钱的写法十分别致,夹叙夹议,不时用中国道德观来评说林肯,激励少年读者们“欲希望林肯之功业,应先修林肯之德行”。[97] 20世纪四五十年代,林肯的名字与业绩在中国报刊上反复出现,但基本上是作为对当时的“美式民主”的对照和批判。[98]

1949年后的林肯研究中,1953年出版的黄绍湘的《美国简明史》是新中国美国史研究的奠基著作。该著采用马克思历史唯物主义史观立场,在讨论内战前林肯对奴隶制的态度时,她强调林肯虽然憎恨奴隶制,但不是一个废奴主义者,他“既不同情南部奴隶主的反动措施”,又不能像废奴主义运动的领袖们那样“坚定不移地献身于争取自由的伟大斗争”,因此他是一个“动摇的走中间路线的政治家”,最终他在“广大人民”的压力下,“由中间偏右转到中间偏左”,颁布了废奴的解放宣言。[99] 人民出版社在1955年出版了《马克思、恩格斯论美国内战》 ,其中收录了马恩关于美国内战和与内战相关的全部写作。[100] 1963、1964年人民出版社又出版了《马克思恩格斯全集》的第十五、十六卷,其中包含了马克思在1861—1865年为北美和欧洲报纸撰写的30多篇关于美国内战、废奴运动以及林肯的评论文章。[101] 在当时外国史料极为缺乏的情况下,马克思的写作与为数不多的美国左翼历史学家和苏联历史学家的美国内战史著作一起,构成了中国学界早期对林肯研究的基础材料,而马克思当年对林肯的评论更成为了中国学界评论林肯的通用标准,其影响力一直延续到20世纪末。

“文革”结束后中文学界的林肯研究重新起步。刘祚昌的《美国内战史》是中国学者写的第一部内战史著作,于1978年出版,对林肯生平、《解放奴隶宣言》颁布过程以及战时林肯都有比较系统、深入的叙述。在废奴问题上,刘著与黄著一样,认为林肯的废奴决定是迫于人民的压力而做出的,但刘著也强调,林肯因为能够“顺应历史潮流”、领导人民用“革命手段”消灭了奴隶制,通过战争纠正了自己先前的种族偏见,从而成为了“美国资产阶级革命时代的伟大英雄和殉道者”。[102] 次年出版的《美国通史简编》中,黄绍湘保留了原著的观点,对林肯在战时的废奴问题 “多次迟疑不决,对奴隶主妥协退让”提出批评,但最终赞扬他是一位“伟大的资产阶级革命家之一”。[103] 1989年,由中国美国史研究会主持编写的《美国通史》(第三卷)继续沿用黄、刘的林肯评价,但作者们也补充道,林肯始终坚持“一切人生而平等”原则和“民有、民治和民享”政府的理念,他的思想因而闪耀着“资产阶级民主思想的光辉”。[104]

20世纪70年代末80年代初,中国的美国史研究者针对黄、刘的林肯评价——即林肯废奴并不是自愿的而是迫于废奴主义者的压力[105] ——进行过一次辩论。《世界历史》为此在1982年就林肯是不是废奴主义者的问题组织了一次专题讨论。[106] 批评者认为刘、黄的评价过于僵化,无视了林肯拥有的反对奴隶制的道德立场,贬低了他在废奴进程中所发挥的关键领导作用。[107] 在这场难得一见的辩论中,一些学者提出应该以动态的眼光来看待林肯,他的犹豫并不是他不愿意废奴,而是他需要选取一个最佳的废奴时间。还有的学者认为,林肯的战争目标不是要发动一场无产阶级革命,而是要将权力从奴隶主手中夺回来,当代学者不能用20世纪的道德和政治标准去解读林肯。[108]

20世纪70年代之后出版的、供大众阅读的中文林肯传记在内容上更加充实,对林肯的评价各有千秋,但基本沿用钱智修的思路,强调林肯的励志作用。[109] 最有分量的中文林肯传记是刘文涛所著的《伟大的解放者林肯》。该著参考了近30部英文林肯传记和研究专著,并使用了中英文版的林肯文献,比其他传记更完整、翔实地叙述了林肯的生平与业绩。作者刻意采用 “中国传统的传记形式和生动感人的文笔” ,力图将林肯这位 “罕见的伟人” 呈现给学界内外的读者。[110]

自20世纪后期,一批畅销的英语林肯传记也被译成中文,包括卡尔·桑德堡、本杰明·托马斯和戴尔·卡内基(Dale Carnegie)等人的作品。[111] 美国学界的一批林肯研究专著也被翻译成中文出版。这些译著覆盖了林肯与美国宪法的转型、林肯与内战前的政党政治、林肯的宗教观、林肯与非裔美国人的关系以及林肯废奴决策的过程等主题,其中最著名的译著包括:哈里·雅法的《分裂之家的危机》和《自由的新生》,艾伦·古尔佐的《林肯传:救赎者总统》,乔治·弗莱切(George P. Fletcher)的《隐藏的宪法》,多莉丝·古德温《林肯与劲敌幕僚》,约翰·史托夫(John Stauffer)的《巨人: 弗雷德里克·道格拉斯与亚伯拉罕·林肯》,詹姆斯·麦克弗逊的《林肯传》和埃里克·方纳的《烈火中的考验》。[112] 这些译著的原著出自美国林肯研究的前沿学者之手,内容精湛,对推动和深化中国的美国史和林肯研究极有帮助。

21世纪初,林肯研究扩展到废奴问题之外。陈海宏、房艳丽在讨论林肯的军事思想后,认为他将政治与军事战略结合起来的思考对联邦赢得内战的胜利至关重要。[113] 来自国际关系、政治学和宪法研究领域的学者更关注林肯与内战时期美国制度和思想转型的关系。付宇和刘飞涛从不同的角度讨论了林肯的废奴政策与美国民族主义内涵的变化的关系。[114] 田雷、李筠和郭小雨以林肯的重要文本为基础,讨论了他如何在内战中重新建构了美国的宪政秩序,[115] 董成龙援引林肯在内战期间发布感恩节公告的例子来讨论他对美国“政治宗教”建构的贡献。[116]

近年来的硕博士论文也不乏以林肯为主题的研究,如马德忠的博士论文专辟一节,讨论了林肯对内战时期美国公民宗教形成的贡献与影响;在硕士论文中,薛礼扬、潘勐和杨方林分别关注林肯对奴隶制的态度和林肯—道格拉斯大辩论,龚莉、潘小丽讨论林肯就任总统前后对南部分离运动的处理,高春华和刘卫井分析林肯的重建思想和领导艺术,吕建梅、刘想则对林肯的主要演讲和书信做了文本分析。[117]

上述研究显示,中国学界的林肯研究的正在走向更深层、更具体的问题,但目前仍然缺乏一批基于档案材料之上的、既有综合性叙事又有深度理论思考的林肯研究。

六、反思林肯

要对林肯做出评价——尤其是公正、客观的评价——是一件越来越困难的事情。一方面,至少在美国,林肯是一个家喻户晓的人物,从总统到小学生,林肯都不会是一个陌生的名字。每个政党,每种政治团体,每个种族,每个阶层,乃至于每个公民,都声称能从林肯那里找到自己的政治基因,借用历史学家戴维·唐纳德在1951年写的一句话来说:“每个人都认林肯为自己的祖父”(Lincoln by now was everybody’s grandfather),[118] 因此每个人也都有自己对林肯的评价。到底哪一种林肯评价是公正而客观的呢?另一方面,林肯虽然是历史人物,但他在美国公共生活中的魅力一直不减,关于他的写作已经浩如烟海,林肯的公共和私人生活的每个侧面都有数十本甚至数百本的著作的存在,而且新著还在不断出版,势头不减。林肯任总统只有四年,且距今已有100多年,但他和他的时代所面临的一些问题至今仍然是鲜活的美国问题,他所做出的决策至今仍然在影响着美国人的思想、行动和日常情感。对于今天的美国来说,林肯既是许多问题的起源,也是许多问题的答案。所以,关于林肯的研究一直在继续,关于林肯的评述也将继续处于变化之中。

尽管如此,有两点关于林肯的认知是可以确认无疑的:他是美国最伟大的政治家之一,他也是最受美国人爱戴的总统。无论是在大众或专业学者的总统排名中,林肯都是名列前茅的,甚至超过了建国总统华盛顿。之所以如此,是因为林肯在三个方面对美国的发展做出具有关键意义的贡献:他拯救了联邦,他解放了奴隶,他维护了美国民主。这里的每一个方面都与美国人对本国历史、政治价值观和民族精神的认同感有着密切关系。

林肯就任总统时,从严格意义上讲,美国还并不是一个现代意义上的民族国家(nation-state),而更像是一个由34个州组成的邦联制国家。事实上,因为联邦主权的最终归属模糊不清,整个国家在内战前陷入林肯所说的“分裂之家”的状态之中。内战的爆发终结了南北继续妥协的可能,也将整个国家推向了彻底失败的边缘。联邦的最终胜利否定了州主权之上的原则,建立了联邦主权的崇高权威,展示了联邦政府拥有的巨大潜力。内战将美国变成了一个真正具有统一主权、统一政治制度、统一宪政原则、统一意识形态的国家,将美国从一个以州主权为特征的邦联制国家转化为以联邦主权为特征的民族性联邦国家。林肯在这个决定美国生死存亡和美国要成为一个什么样的国家的斗争中,扮演了最为核心的领袖角色。没有他在政治上的高瞻远瞩、军事上的运筹帷幄和知人善任、信念上的坚定不移和行动上的稳重与果断,联邦不可能赢得内战的胜利。内战的代价是巨大的,南北共有62万人(新近研究显示内战死亡人数应为75万人)战死沙场,[119] 但美国作为一个国家得以幸存,林肯功不可没。

内战是因奴隶制而起,但废除奴隶制、解放奴隶并不是林肯在内战初期的战争目标。如果南部放下武器,他甚至承诺会继续不干预蓄奴州内部的奴隶制。但当战争变得更为残酷、更为血腥的时候,当奴隶们开始逃跑进行自我解放之后,林肯改变了认识,也改变了战略和策略,回应了废奴主义者和激进共和党人要求立即废奴的呼声,颁布了《解放奴隶宣言》,宣布邦联控制区域内的所有奴隶获得即刻的和永久的解放。与此同时,林肯邀请获得解放的奴隶加入联邦军队,为联邦而战。这个邀请改变了内战的性质,也为战后建立新的宪政秩序奠定了基础。内战给予了美国“一个自由的新生”,让所有美国人都获得了真正的自由,并通过1868年生效的第十四条宪法修正案将“人人平等”变成了新的美国宪政秩序的核心原则。特别需要强调的是,自做出解放奴隶的决定之后,林肯从未退缩过,甚至甘愿冒着连任失败的政治风险,也要将废奴事业进行到底。林肯当之无愧地是美国第二次建国的最重要的领袖人物。

内战前南北争论的根本问题是奴隶制在美国的存废,但引发战争的却是南部针对1860年总统大选所做出的激烈反应——拒绝承认和接受民主选举的结果。林肯上任之前,一些南北政客曾试图以宪法修正案的形式确保南部奴隶制能够在规定的区域内继续向西部蔓延,安抚南部的奴隶主势力,从而保全联邦,林肯对此予以坚决的否定。林肯坚守一个原则:民主选举的决定必须得到尊重。他将联邦的生存与美国民主的延续联系起来,内战因而成为一场捍卫美国民主价值和民主体制的斗争。人可以通过和平的方式选举产生政府,自己管理自己,这是他的政治信仰。即便是在战争期间,他也没有放弃这一信仰。为了获得军事胜利,他甚至一度宣布终止一些公民自由和公民权利的使用,但他从未以任何名义取消和禁止过州和地方的选举,更没有以战争为名终止1864年的总统大选。在内战结束之际,他以总统身份公开建议将选举权赋予获得解放的黑人,将他们变成“我们,人民”的一部分,并为此付出了生命的代价。五年之后(1870年),禁止以种族为理由剥夺美国公民投票权的第十五条宪法修正案将变成美国宪法的一部分,全国范围内的跨种族民主的实践从这里开始起步。

林肯并非是生而注定要成为伟大的总统。事实上,在他就任总统的时候,他是美国历史上最缺乏经验、准备最不足的总统。尽管如此,林肯具有同代人不同时具备的几种素质优势:边疆生活的历练、锲而不舍的坚强意志、律师生涯中对人性的透彻了解、州议会的从政经历、以及保持成长和善于学习的能力。这些优势对他克服总统任内的种种挑战并最终成为卓越的政治家起了关键的作用。

在西部边疆相对开放的政治环境中,出身卑微但志向甚高的林肯获得了从政的机会。在长达30年的州政治和律师生涯的训练中,他养成了许多优秀的品质。当他以 “人民中的一员” (Man of the People)的身份进入政治时,他对普通人的感情、行为、心理和信仰都有深入的了解,能够以他们自如地交流,建立起真诚的认同感,获得他们的支持和信任。在州议会的磨练中,他掌握了政党政治的运作机制,学会了如何与观点和立场不同的人共事。他理解人类的不完善,不会被轻易欺骗,但也绝不盛气凌人。最重要的是,他学会了如何驾驭不同能力的人。他在竞选中并不总是一帆风顺,但他不怕失败,相反他从失败中汲取经验教训,学会了如何面对批评,如何审视和相信自己的判断能力,而不是完全依赖他人的意见。入主白宫后,林肯凭借这些从伊州政治和律师生涯中积累的经验塑造自己的执政风格。无论是面对先前的竞争对手,还是趾高气扬的军队将领,他尽力展示真诚、宽厚和慷慨的精神,以极大的耐心控制自己的情绪,拒绝滋养政治怨恨或寻求政治报复,在遭遇挫折的时候表现出坚韧不拔的韧性。他对自己的权力及其权力的边界有着清醒的认识,对如何解决问题始终拥有自己的主张,他尊重内阁成员的意见,但最后的决定往往以他的意志为重。

成长能力是林肯的另外一个优势。1861年林肯进入白宫时,解放奴隶不是他的政治目标。内战打响之后很长一段时间内,他也拒绝将立即废奴作为战争手段的选项。然而,当众多事件的发生联合起来,推动他走上了解放奴隶的道路的时候,他接受了历史赋予给他的机会,勇敢地迈出了最关键的一步。正如废奴主义者莉迪亚·玛丽亚·柴尔德(Lydia Maria Child)在林肯去世前一周所写下的:“尽管林肯有他的各种不足,但必须承认他一直在持续地成长着”,而“人民选举了一位愿意成长的人做总统则是(美国的)极大幸运所在”。[120] 林肯之所以能够成长,与他生活在一个允许和鼓励成长的政治环境中有关,更与他具有在政治上成长的品质有关。废奴主义者、激进共和党人、内战中的逃奴和参加联邦军队的黑人士兵用集体的行动教育和鼓励了林肯,赋予他勇气,使他能够利用总统的职位,推动美国历史上最关键的转向,从而改变整个国家的命运。

与华盛顿相比,林肯更受美国人的爱戴,因为他不是一个高不可攀的圣人,而是一个“白手起家的成功者”(Self-made Man)。他出身贫困,在艰苦的环境中成长,但从不缺少向上奋斗的抱负和出人头地的决心。他以朴素的常识、与人为善的性格、率直的目标、对人性弱点的深刻洞察力,忍辱负重的坚韧精神改造了传统的总统执政的方式,塑造了现代政治领袖的风范。林肯也是一位原创性的思想家和作家。他在56岁的生命中写下了上百万字的演讲、立法议案、总统文告、国情咨文、军事命令和书信。虽然他所受的正规教育不到一年,但他留下了美国历史上影响力最为长久、思想最深刻、语言最优雅的政治经典。从他留下的文字中,我们可以看到,林肯是第一位真正的现代政治家。他懂得如何倾听和解析民意,能够从民意中感知人民的焦虑和期盼。他同时又是一位高明而不露声色的语言大师,懂得如何提炼和升华民意,将复杂深刻的思想用简练精湛的语言表达出来,给人民带来勇气与希望,从而引导民意。他对民意的引导不是命令或指示,而是说服和激励,激活人民心中的希望,帮助人民发现和使用自身拥有的力量。在回顾他如何做出解放奴隶的决定的时候,林肯称自己并不“在掌控形势” ,而是 “形势在掌控着”他。[121] 包括唐纳德在内的历史学家也接受这一说法,认为林肯本质上是一个被动的人,抱着一种宿命论的观点,让历史推着往前走。然而,真实的林肯并不是一个听凭形势掌控的人,而是一个敢于并善于与企图掌控他的“形势”展开有效的互动、并最终能够左右“形势”发展的政治领袖。

到底谁是真正的林肯?后人应该如何理解林肯?又应该如何评价林肯?或许,马克思在一个半世纪之前对林肯的观察可以为我们提供一种帮助。1865年4月15日,林肯遇刺身亡后,远在欧洲的马克思与第一国际的领袖们一起致信林肯的继任者安德鲁·约翰逊,他们在信中称林肯是“一个不会为困难所吓倒,不会为成功所迷惑的人!他不屈不挠地迈进自己的伟大目标,而从不轻举妄动,他稳步向前,而从不倒退;他既不因人民的拥护而冲昏头脑,也不因人民的情绪低落而灰心丧气;他用仁慈心灵的光辉缓和严峻的行动,用幽默的微笑照亮为热情所蒙蔽的事态;他谦虚地、质朴地进行自己宏伟的工作,决不像那些天生的统治者们那样做一点点小事就大吹大擂。总之,他是一位达到了伟大境界而仍然保持自己优良品质的罕有的人物。这位出类拔萃和道德高尚的人竟是那样谦虚,以致只有在他成为殉难者倒下去之后,全世界才发现他是一位英雄”。[122]

王希,美国宾夕法尼亚州印第安纳大学(Indiana University of Pennsylvania)历史系教授

2023年8月28 日一稿

2023年12月18日二稿

2024年2月28日三稿

注释:

[1] 本文的写作基于已经出版的林肯文献,并参考了大量的林肯研究书目。本文的直接引语和关键史料信息将在注释中标示,部分参考书目在“林肯研究的演进”一节中列举,其他参考书目因期刊格式要求和篇幅所限而删除,作者为此向读者表示歉意。

[2] Abraham Lincoln, “Communication to the People of Sangamo County, March 9, 1832,” in The Collected Works of Abraham Lincoln, 9 Volumes (此后简引为 CW), News Brunswick: Rutgers University Press, 1953, Vol. 1, p. 9; 同见:亚伯拉罕·林肯:《林肯选集》(此后简引为《林肯选集》),朱曾汶译,商务印书馆2018年,第1页。

[3] Abraham Lincoln, “To the Editor of the Sangamo Journal, June 13, 1836,” in Lincoln, CW, Vol. 1, p. 40;《林肯选集》,第1—2页。

[4] Abraham Lincon, “Protest in Illinois Legislature on Slavery, March 3, 1837,” in CW, Vol. 1, pp. 74-75; 《林肯选集》,第12—13页。

[5] Abraham Lincoln, “Address before the Young Men’s Lyceum of Springfield, Illinois, January 27, 1838,” in CW, Vol. 1, pp. 108-116; 《林肯选集》,第3—12页。

[6] Abraham Lincoln, “Address before the Springfield Washington Temperance Society, February 22, 1842,” in CW, Vol. 1, pp. 271-279; 《林肯选集》,第27—34页。

[7] Abraham Lincoln, “Speech at Peoria, Illinois, October 16, 1854,” in CW, Vol. 2, pp. 247-282; 《林肯选集》,第69—78页。

[8] Abraham Lincoln, “Speech at Peoria, Illinois, October 16, 1854,” in CW, Vol. 2, pp. 247-282; 《林肯选集》,第69—78页。

[9] Abraham Lincoln, “ ‘A House Divided’: Speech at Springfield, Illinois, June 16, 1857,” in CW, Vol. 2, pp. 461-469; 《林肯选集》,第96—97页。

[10] Abraham Lincoln, “First Debate with Stephen A. Douglas at Ottawa, Illinois, August 21, 1858,” in CW, Vol. 3, pp. 1-37; 《林肯选集》,第105—106页。

[11] Abraham Lincoln, “Fourth Debate with Stephen A. Douglas at Charleston, Illinois, September 18, 1858” in CW, Vol. 3, pp, 145-201; 《林肯选集》,第111—113页。

[12] Abraham Lincoln, “First Inaugural Address, March 4, 1861,” in CW, Vol. 4, pp. 262-271;《林肯选集》,第178—188页。

[13] Russell F. Weigley, A Great Civil War: A Military and Political History, 1861-1865, Indiana University Press, 2000, p. 63.

[14] Abraham Lincoln, “Lincoln to Orville H. Browning, September 22, 1861,” in CW, Vol. 4, p. 532. 同见:《林肯选集》,第198—200页。

[15] Abraham Lincoln, “Lincoln to Don Carlos Buell, Jan 13, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 98-99.

[16] Weigley, A Great Civil War, p. 154.

[17] Weigley, A Great Civil War, p. 194.

[18] Abraham Lincoln, “Congratulation to the Army of the Potomac, December 22, 1862,” in CW, Vol. 6, p. 13; 《林肯选集》,第257—258页。

[19] Weigley, A Great Civil War, pp. 236, 253-254.

[20] Abraham Lincoln, “Lincoln to Ulysses S. Grant, July 13, 1863,” in CW, Vol. 6, p. 326; 《林肯选集》,第267页。

[21] Alexander K. McClure, Abrahma Lincoln and Men of War-Times. Some Personal Recollections of War and Politics during the Lincoln Administration (Philadelphia: The Times Publishing Company, 1892), p. 180.

[22] Henry W. Halleck, “Halleck to Ulysses S. Grant, March 31, 1863,” Official Records of the Civil War, serial I, Vol. 24, Part 3, p. 157.(https://ehistory.osu.edu/books/official-records/038/0157)

[23] Abraham Lincoln, “Lincoln to Ulysses S. Grant, August 17, 1864,” in CW, Vol. 7, p. 499.

[24] Abraham Lincoln, “Second Inaugural Address, March 4, 1865,” in CW, Vol. 8, pp. 332-333; 《林肯选集》,第307—308页。

[25] Abraham Lincoln, “First Inaugural Address, March 4, 1861,” in CW, Vol. 4, pp. 262-271; 《林肯选集》,第178—188页。

[26] Abraham Lincoln, “Message to Congress in Special Session, July 4, 1861,” in CW, Vol. 4, pp. 421-441.

[27] Abraham Lincoln, “Annual Message to Congress, December 1, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 518-537.

[28] Abraham Lincoln, “Address Delivered at the Dedication of the Cemetery at Gettysburg, November 19, 1863,” in CW, Vol. 7, pp. 17-19.

[29] 林肯在1861年4月15日的总统文告中将邦联各州的组合界定为一种“combination”, 在5月3日的总统文告中将邦联称为“叛乱性的联合”(the insurrectionary combinations),在8月16日的总统文告中将邦联各州称为“反叛州”(rebel states),并使用了“叛乱”(insurrection)来界定南部对联邦发动的军事行动。Abraham Lincoln, “Proclamation Calling Militia and Convening Congress, April 15, 1861”; Abraham Lincoln, “Proclamation Calling for 42,034 Volunteers; Proclamation Forbidding Intercourse with Reble States, August 16, 1861,” in CW, Vol. 4, pp. 331-332, 353-354, 487-488.

[30] Abraham Lincoln, “Message to Congress in Special Session, July 4, 1861,” in CW, Vol. 4, p. 429.

[31] William E. Gienapp, Abraham Lincoln and the Civil War America: A Biography, Oxford University Press, 2002, p. 143.

[32] Abraham Lincoln, “Proclamation Suspending the Writ of Habeas Corpus, September 24, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 436-437.

[33] U. S. Congress, An Act for enrolling and calling out the national Forces, and for other Purposes (3 March 1863), Statutes at Large, Vol. 12, pp. 731-737.

[34] Abraham Lincoln, “Lincoln to Erastus Corning and Others, June 2, 1863,” in CW, Vol. 6, pp. 261-269.

[35] Abraham Lincoln, “First Debate with Stephen A. Douglas at Ottawa, Illinois, August 21, 1858,” in CW, Vol. 3, pp. 1-37.

[36] Abraham Lincoln, “Speech to One Hundred Sixty-sixth Ohio Regiment, August 22, 1864,” in CW, Vol. 7, p. 512; 《林肯选集》,第295页。

[37] Abraham Lincoln, “Lincoln to Albert G. Hodges, April 4, 1864,” in CW, Vol. 7, pp. 281-282; 《林肯选集》,第282—284页。

[38] Abraham Lincoln, “Lincoln to Mary Speed, September 27, 1841,” in CW, Vol. 1, pp. 259-261; Abraham Lincoln, “Lincoln to Joshua F. Speed, August 24, 1855,” in CW, Vol. 2, pp. 320-323; 《林肯选集》,第23—24, 80—84页。

[39] Abraham Lincoln, “Speech at Peoria, Illinois, October 16, 1854,” in CW, Vol. 2, pp. 247-282;《林肯选集》,第69—78页。

[40] Frederick Douglass, “Speeches Delivered in Boston at Massachusetts Anti-Slavery Society’s 32nd Annual Meeting on 1 January 1865,” The Frederick Douglass Papers, ed. John Blessingame, et al., 5 vols., Yale University Press, 1983-1992, Vol. 4, p. 64.

[41] Abraham Lincoln, “First Inaugural Address, March 4, 1861,”;《林肯选集》,第178—188页。

[42] Francis Lieber, “Lieber to Charles Sumner, New York, December 19, 1861,” “Lieber to Edward Bates, New York, June 8, 1862,” in Francis Lieber Papers, Huntington Library, quoted in Xi Wang, The Trial of Democracy: Black Suffrage and Northern Republicans, 1860-1910, University of Georgia Press, 1997, pp. 7-8.

[43] Barbara J. Fields, “Slavery, Race, and Ideology in the United States of America,” New Left Review, No. 181(May/June 1990), p. 111.

[44] United States Congress, An Act to Confiscate Property Used for Insurrectionary Purposes (6 August 1861), in Statutes at Large, Vol. 12, p. 319.

[45] Lincoln to John Fremont, September 2, 1861, in CW, Vol. 4, pp. 506-507; Lincoln to Orville H. Browning, September 22, 1861, in CW, Vol. 4, p. 532; 《林肯选集》,第197-198, 198-200页。

[46] Lincoln, Proclamation Revoking General Hunter’s Order of Military Emancipation of May 9, 1862, May 19, 1862, in CW, Vol. 5, pp. 222-224; 《林肯选集》,第213—214页。

[47] Lincoln, Message to Congress, March 6, 1862, in CW, Vol. 5, pp. 144-146;《林肯选集》,第205—206页。

[48] Francis B. Carpenter, Six Months at the White House with Abraham Lincoln: The Story of a Picture. (New York: Hurd and Houghton, 1867), p. 21.

[49] Abraham Lincoln, “Lincoln to Horace Greeley, August 22, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 388-389. 同见:《林肯选集》,第236—237页。

[50] Abraham Lincoln, “Emancipation Proclamation, January 1, 1863,” in CW, Vol. 6, pp. 28-31.

[51] John Hope Franklin, Emancipation Proclamation, (c1963), Reprint, Harlan Davidson, Inc., 1995, p. 118.

[52] Abraham Lincoln, “Address on Colonization to a Deputation of Negroes, August 14, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 370-375; 《林肯选集》,第232—236页。

[53] Abraham Lincoln, “Annual Message to Congress, December 1, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 518-533; 《林肯选集》,第254—257页。

[54] Abraham Lincoln, “Reply to Emancipation Memorial Presented by Chicago Christians of All Denominations, September 13, 1862,” in CW, Vol. 5, pp. 419-425; 《林肯选集》,第238—241页。

[55] Lincoln, Letter to David Hunter, April 1, 1863, in CW, Vol. 6, p. 158; 《林肯选集》,第265—266页。

[56] Abraham Lincoln, “Address at Sanitary Fair, Baltimore, Maryland, April 18, 1864,” in CW, Vol. 7, pp. 301-303;《林肯选集》,第285—286页。

[57] Abraham Lincoln, “Lincoln to James C. Conkling, August 26, 1863,” in CW, Vol. 6, pp. 406-410; 《林肯选集》,第272—277页。

[58] Abraham Lincoln, “Lincoln to Charles D. Robinson, August 17, 1864,” in CW, Vol. 7, pp. 499-502; 《林肯选集》,第292—294页。

[59] Abraham Lincoln, “Lincoln to Albert G. Hodges, April 4, 1864,” in CW, Vol. 7, pp. 281-283; 《林肯选集》,第282—284页。

[60] Abraham Lincoln, “Lincoln to Michael Hahn, March 13, 1864,” in CW, Vol. 7, p. 243; 《林肯选集》,第280—281页。

[61] Abraham Lincoln, “Last Public Address, April 11, 1865,” in CW, Vol. 8, pp. 399-405; 《林肯选集》,第310—315页。

[62] 关于林肯记忆建构历史的精湛研究,见:Roy P. Basler, The Lincoln Legend, Houghton Mifflin, 1935; Merrill D. Peterson, Lincoln in American Memory, Oxford University Press, 1994.

[63] Josiah G. Holland, Life of Abraham Lincoln, Gurdon Bill, 1866; Isaac N. Arnold, The History of Abraham Lincoln and the Overthrow of Slavery, Clarke & Co., 1867. 阿诺德后来又出版了一部内容更翔实的林肯传记, 见:Isaac N. Arnold, The Life of Abraham Lincoln, Jansen, McClurg & Company, 1885; Ward Hill Lamon, The Life of Abraham Lincoln from His Birth to His Inauguration, James R. Osgood and Company, 1872; William Herndon and Jesse W. Weik, Herndon’s Life of Lincoln, Belford-Clarke Co, 1889; 同见:William H. Herndon and Jesse W. Weik, Herndon’s Lincoln, edited by Douglas L. Wilson and Rodney O. Davis, University of Illinois Press, 2006.

[64] John G. Nicolay and John Hay, Abraham Lincoln: A History, 10 vols. The Century Company, 1890, reprint 1904.

[65] Carl Sandburg, Abraham Lincoln: The Prairie Years, 2 vols., Harcourt Brace, 1926; Carl Sandburg, Abraham Lincoln: The War Years, 4 vols., Harcourt Brace, 1939. 20世纪初其他较有影响力的林肯传记包括:Ida M. Tarbell, The Life of Abraham Lincoln. 2 vols., McClure Phillips, 1900; Ellis P. Oberholtzer, Abrahm Lincoln, George W. Jacobs & Company, 1904; Lord Charnwood, Abraham Lincoln, H. Holt, 1917; Jesse W. Weik, The Real Lincoln, 1922; William E. Barton, Life of Abraham Lincon, 2 vols., Bobbs-Merrill, 1925; Albert J. J. Beveridge, Abraham Lincoln, 2 vols., Houghton Mifflin Co, 1928.

[66] James G. Randall, “Has the Lincoln Theme Been Exhausted,” American Historical Review, Vol 41, No. 2 (Jan. 1936), pp. 270-294.

[67] T. Harry Williams, Lincoln and the Radicals, University of Wisconsin Press, 1941; Robert S. Harper, Lincoln and the Press, McGraw-Hill, 1951; David M. Potter, Lincoln and His Party in the Secession Crisis, Yale University Press, 1942; David M. Potter, Lincoln and His Party in the Secession Crisis, Yale University Press, 1942; Harry J. Carman and Reinhard H. Luthin, Lincoln and the Patronage, P. Smith, 1943; William B. Hesseltine, Lincoln and the War Governors, Knopf, 1948; T. Harry Williams, Lincoln and His Generals, Knopf, 1952; Robert Bruce, Lincoln and the Tools of War, Bobbs-Merrill, 1956.

[68] James G. Randall, Lincoln the President, Vols 1-2: Springfield to Gettysburg, Dodd, Mead & Company, 1946; Lincoln the President, Vol. 3: Midstream, Dodd, Mead & Company, 1952; James G. Randall and Richard N. Current, Lincoln the President, Vol. 4: Last Full Measure, Dodd, Mead & Company, 1955. 兰德尔于1953年去世,第四卷后半部的写作由理查德·卡伦特协助完成。

[69] James G. Randall, “The Blundering Generation,” Mississippi Valley Historical Review, Vol. 27, No. 1 (June., 1940), pp. 3-28.

[70] 关于美国国会图书馆的林肯档案(The Lincoln Papers)的收集历史与内容介绍,见: (https://www.loc.gov/collections/abraham-lincoln-papers/about-this-collection/).

[71] Abraham Lincoln, The Collected Works of Abraham Lincoln, 9 vols., edited by Roy P. Basler, Rutgers University Press, 1953-1955. 如今,《林肯文集》已经转化为电子版,见:The Abraham Lincoln Association: (https://abrahamlincoln.wpengine.com/abraham-lincoln-collected-works/.)

[72] Benjamin P. Thomas, Abraham Lincoln: A Biography, Knopf, 1952; Stephen B. Oates, With Malice toward None: The Life of Abraham Lincoln, Harper & Row, 1977.

[73] T. Harris Williams, Lincoln and the Radicals, Madison: University of Wisconsin Press, 1941.

[74] Daivd H. Donald, Lincoln Reconsidered: Essays on the Civil War Era, Knopf, 1956. 同见:David H. Donald, Charles Sumner and the Rights of Man, Knopf, 1970.

[75] Richard N. Current, The Lincoln Nobody Knows, Hill and Wang, 1958, p. 211.

[76] Harry V. Jaffa, Crisis of The House Divided: An Interpretation of the Issues in the Lincoln-Douglas Debates, Doubleday& Company, 1959; Eric Foner, Free Soil, Free Labor, and Free Men: The Ideology of the Republican Party before the Civil War, Oxford University Press, 1971; Hans Trefousse, The Radical Republicans; Lincoln’s Vanguard for Racial Justice, Knopf, 1969; LaWanda Cox and John H. Cox, Politics, Principle, and Prejudice, 1865-1866: Dilemma of Reconstruction America, Free Press of Glencoe, 1963.

[77] 引自: Don Fehrenbacher, “Only His Stepchildren: Lincoln and the Negro,” Civil War History, Vol. 20, No. 4 (December 1974), p. 309.

[78] W. E. B. Du Bois, “Du Bois on Lincoln 1922 (unpublished manuscript),” Special Collections and University Archives, University of Massachusetts Amherst Libraries, http://credo.library.umass.edu/view/full/mums312-b214-i100; 同见:John David Smith, “Black Images in the Age of Jim Crow,” Lincoln Lore, No. 1681 (1978), p. 3.

[79] Benjamin Quarles, Lincoln and the Negro, Oxford University Press, 1962, reprint, Da Capo Press, 1990, 引语见: “Forward.”

[80] Lerone Bennett, Jr., “Was Abe Lincoln a White Supremacist?” in Ebony, Vol. 24 (February 1968), pp. 35-42.

[81] Vincent Harding, There Is a River: The Black Struggle for Freedom in America, Harcourt Brace Jovanovich, 1981, p. 236.

[82] George M. Fredrickson, “A Man but Not a Brother: Abraham Lincoln and Racial Equality,” Journal of Southern History, Vol. 41 (1975), pp. 51-54. 关于这场争论,参见:John David Smith, “Black Images of Lincoln in the Age of Jim Crow,” Lincoln Lore, No. 1681 (March 1978), pp. 1-4.

[83] LaWanda Cox, Lincoln and Black Freedom: A Study in Presidential Leadership, University of Illinois Press, 1981.

[84] Lerone Bennett, Jr., Forced into Glor就y: Abraham Lincoln’s White Dream, Johnson Publishing Company, 2000.

[85] 关于班尼特著作的代表性专业书评,见:James McPherson, “Lincoln the Devil,” The New York Times, April 27, 2000; Eric Foner, “Was Abraham Lincoln a Racist?” The Los Angeles Times, April 9, 2000; John M. Barr, “Holding Up a Flawed Mirror to the American Soul: Abraham Lincoln in the Writings of Lerone Bennett Jr.,” Journal of the Abraham Lincoln Association, Vol. 35, No. 1 (Winter 2014), pp. 43-65.

[86] George M. Fredrickson, Big Enough to Be Inconsistent: Abraham Lincoln Confronts Slavery and Race, Harvard University Press, 2008; Allen C. Guelzo, Lincoln’s Emancipation Proclamation: The End of Slavery in America, Simon & Schuster, 2004; Richard Striner, Father Abraham: Lincoln’s Relentless Struggle to End Slavery in America, Oxford University Press, 2006; Burrus M. Carnahan, Act of Justice: Lincoln’s Emancipation Proclamation and the Law of War, University Press of Kentucky 2007.

[87] David H. Donald, Lincoln, Simon & Schuster, 1995.

[88] Michael Burlingame, Abraham Lincoln: A Life, 2 vols., Johns Hopkins University Press, 2008. “林肯法律文献”指的是林肯在1836至1861年的律师生涯中的相关法律文献,包括他经手的案例档案等。这批档案在20世纪80年代被历史学家不断从地方档案中发现,其中一部分被整理出版。见:The Papers of Abraham Lincoln: Legal Documents and Cases, 4 Volumes, ed. Daniel W. Stowell, University of Virginia Press, 2008.

[89] William E. Gienapp, Abraham Lincoln and the Civil War America: A Biography, Oxford University Press, 2002; Richard Carwardine, Lincoln, Pearson Longman, 2003; Thomas J. Dilorenzo, The Real Lincoln: A New Look at Abraham Lincoln, His Agenda, and an Unnecessary War, Prima Publishing, 2002.

[90] Jon Meacham, And There was Light: Abraham Lincoln and the American Struggle, Random House, 2022.

[91] Douglas Wilson, Honor’s Voice: The Transformation of Abraham Lincoln, Knopf, 1998; Kenneth J. Winkle, The Young Eagle: The Rise of Abraham Lincoln, Taylor Trade, 2001; Joshua Wolf Shenk, Lincoln’s Melancholy: How Depression Challenged a President and Fueled His Greatness, Houghton Mifflin, 2005; C. A. Tripp, The Intimate World of Abraham Lincoln, Free Press, 2005; Daniel Mark Epstein, The Lincolns: Portrait of a Marriage, Ballantine Books, 2009.

[92] David A. Nichols, Lincoln and the Indians: Civil War Policy and Politics, University of Missouri Press, 1978; Gabor Boritt, in Lincoln and the Economics of the American Dream, Memphis State University Press, 1978; Mark E. Neely Jr., The Fate of Liberty: Abraham Lincoln and Civil Liberties, Oxford University Press, 1991; Allen C. Guelzo, Abraham Lincoln: The Redeemer President, WM.B. Eerdmans Publishing, 1999.

[93] Michael S. Green, Freedom, Union, and Power: Lincoln and His Party during the Civil War, Fordham University Press, 2004; Doris Kearns Goodwin, Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln, Simon & Schuster, 2005; Eric Foner, The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American Slavery, W. W. Norton, 2010; James M. McPherson, Tried by War: Abraham Lincoln as Commander in Chief , The Penguin Press, 2008; Daniel A. Farber’s Lincoln’s Constitution, University of Chicago Press, 2003; William C. Harris, Lincoln’s Last Months, Cambridge, MA: Belknap Press, 2004.

[94] 康有为:《大同书》, 上海:古籍出版社,2014年,第86页。

[95] 梁启超:《新大陆游记》,上海:商务印书馆,1903年,第22节。

[96] 孙中山在1906年、1920年、1924年的相关演讲,见:黄彦编:《孙文选集》(中),广州:广东人民出版社,2006年。

[97] 钱智修:《林肯》(少年丛书),上海:商务印书馆,1925、1928年,引语见第3、46页。除钱著外,其他关于林肯生平的介绍还有曾干:《林肯》,(上海:三联书店,1949年)和郑德坤等人编写的《林肯》(成都:五大学比较文化研究所,1945年),但影响力都不及钱著。

[98] 详细讨论见王嘉锐:《多重中国透镜下的林肯(1949—2019)》,北京大学历史学系毕业论文,2019年,第16页。

[99] 黄绍湘:《美国简明史》,北京:生活·读书·新知三联书店,1953年,第165、176、196页。

[100]《马克思、恩格斯论美国内战》,朱鸿恩译,北京:人民出版社,1955年。该译本是根据美国国际出版社(International Publishers)1937年编纂的《美国内战》(The Civil War in the United States)一书翻译的。

[101] 1861—1862年间,马克思在《纽约每日论坛报》(New York Daily Tribune)和《维也纳新闻》发表了30多篇评论美国内战的文章,恩格斯也参与了个别文章的写作。这些文章的中文译本收录在《马克思恩格斯全集》的第十五、十六卷中(中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,北京:人民出版社,1963、1964年)。

[102] 刘祚昌:《美国内战史》,北京:人民出版社,1978年,引语分别见第137—147, 265—293, 481—487页。刘著使用的材料要比早期的黄著丰富许多,除桑德伯格的林肯传记外,他还大量引用黑人学者和非马克思主义学派的美国史学者的成果,如兰德尔(James Randall)、比尔德夫妇(Charles A. and Mary Beard) 、内文斯(Allen Nevins)等。

[103] 黄绍湘:《美国通史简编》,北京:人民出版社,1979年,第247—248, 251页。

[104] 刘绪贻、杨生茂总主编,丁则民主编,黄仁伟、王旭等著:《美国通史(第三卷):美国内战与镀金时代,1861—19世纪末》,北京:人民出版社,2002年(重印),第35—36页。

[105] 关于这一观点的表述,见刘祚昌,《林肯解放黑奴的历史真相》,载《史学月刊》1965年第8期,第41—46页;刘祚昌:《论林肯》,载《开封师院学报》1978年第1期,第9—22页。黄绍湘和杨生茂对这一观点表示支持,见:黄绍湘、毕中杰:《关于林肯评价问题的商榷——兼论评价美国历史人物的几点意见》,载《社会科学战线》1982年第1期,第144—152页;杨生茂:《林肯与黑人奴隶的“解放”——一个评价》,载《南开大学学报》1978年4—5期。

[106] 黄颂康、严钟奎、李青、汪仪、王洪慈:《关于林肯对奴隶制的态度问题(笔谈)》,载《世界历史》,1982年第1期,第69—85页;杨玉圣:《林肯评价概述》,载《文史哲》 1987年第3期,第102—105页。

[107] 批评者的评论见:李昌道:《关于林肯评价问题的两点浅见——与《论林肯》一文商榷》,载《开封师院学报》1978年4期,第65—67页;聂守志:《论林肯解放黑人奴隶思想的形成与发展》,载《吉林大学学报》1979年第3期,第67—72页;霍光汉、郭宁杕:《试论在美国内战中的林肯》,载《郑州大学学报》(哲学社会科学版)1980年第2期,第84—93页;承庆昌:《论林肯从限制奴隶制向废除奴隶制立场的转变》,载《山西师范大学学报》,1980年第3期,第72—78页。

[108] 霍光汉、郭宁杕:《关于林肯的评价问题》,《世界历史》,1981年第2期,第82—85页;徐奉臻:《从奴隶制的反对者到废奴主义者——再评林肯对黑奴制的态度》,《学术交流》1983年第3期,第112—116页;张跃发:《也谈对林肯的评价——与黄绍湘同志商榷》,《世界历史》1988年第3期,第154—155页。还有一些学者对马克思的林肯评价本身的准确性和永久性也提出了质疑。见郭尚新:《马克思论林肯》,《山东大学学报》,1991年第4期,第32—35页。

[109] 譬如,邓珂在其编著的《林肯》中就强调林肯在废奴、捍卫联邦统一、反对种族歧视和不平等方面为后人 “树立了光辉榜样”。邓珂编著:《林肯》,北京:商务印书馆,1981年。其他的林肯传记见:裴石鹰等 编译,《美利坚之心:林肯传》,长沙:湖南文艺出版社,1995年;王心栽编著:《林肯传》,武汉:湖北辞书出版社,1996年;李思贲编著:《林肯》,沈阳:辽海出版社,1998版;谈锋:《风云美利坚:林肯总统和他的时代的历史记忆》,北京:东方出版社,2004年;晓树主编:《终结奴隶制度的美国总统:林肯》,北京:中国画报出版社,2009年。

[110] 刘文涛:《伟大的解放者林肯》,北京:中国社会科学出版社,1999年,引语见第1—3页。刘著在书末列举的英文参考书中包括一些英语世界最畅销的林肯传记。从全书有限的脚注中可以看到,作者频繁引用的英语著作包括James Daugherty, Abraham Lincoln, New York: The Viking Press, 1943; Lord Charnwood, Abraham Lincoln, New York: Henry Holt and Company, 1917; Richard N. Current, The Lincoln Nobody Knows, New York: McGraw-Hill Company, 1956。

[111] [美]卡尔·桑德堡: 《林肯传:草原年代和战争年代》,《林肯传》翻译组译, 昆明:云南人民出版社,1976年;[美]卡尔·桑德伯格:《 林肯传》,云京译,北京:生活·读书·新知三联书店, 1978年;[美]本杰明·普·托马斯:《林肯传》,周颖如、魏孟淇、周熙安译,北京:商务印书馆,1995年;[美]戴尔·卡耐基:《林肯传》,叶维明译,哈尔滨:哈尔滨出版社,2002年;[美]戴尔·卡耐基:《林肯传》,朱凡希、王林译,南京:译林出版社,2010年。

[112] [美]雅法:《分裂之家危机:对林肯—道格拉斯辩论中诸问题的阐释》,韩锐译,赵雪钢校,上海:华东师范大学出版社,2007年;[美]艾伦·C. 古尔佐:《林肯传 救赎者总统》,韩宇等译,南昌:江西人民出版社,2009年; [美]雅法:《自由的新生:林肯与内战的来临》,谭安奎译,上海:华东师范大学出版社, 2008年;[美]乔治·弗莱切:《隐藏的宪法:林肯如何重新铸定美国》,陈绪纲译,北京:北京大学出版社,2009年;[美]多丽丝·科恩斯·古德温:《林肯与劲敌幕僚》,尤以丁译,上海:上海人民出版社,2010年(本书至少还有另外三个译本,使用不同的中文版书名); [美]约翰·史托弗:《巨人: 弗雷德里克·道格拉斯与亚伯拉罕·林肯平传》,杨昊成译,北京:东方出版社,2011年;[美] 麦克弗森:《林肯传》,田雷译,北京:中国政法大学出版社,2015年;[美]埃里克·方纳:《烈火中的考验:亚伯拉罕·林肯与美国奴隶制》,于留振译,北京:商务印书馆,2017年。

[113] 陈海宏、房艳丽:《军事家林肯》,载《山东师大学报(社会科学版)》,2000年第1期,第47—50页。

[114] 付宇:《美国民族主义传统的起源与演进:约翰·亚当斯、亚伯拉罕·林肯、林登·约翰逊》,天津:天津人民出版社,2010年;刘飞涛:《美国“现实政治”传统的缔造:亚历山大·汉密尔顿、亚伯拉罕·林肯、西奥多 ·罗斯福的外交及战略思想》,北京:世界知识出版社,2015年。

[115] 田雷:《释宪者林肯——在美国早期宪法史的叙事中“找回林肯”》,载《华东政法大学学报》,2015年第3期,第52—71页; 李筠:《自由的一致性——论林肯重塑美国政治和宪法结构的基本逻辑》,载《学术月刊》,2017年第1期,第76—85页; 郭小雨:《何谓“更好的联合”?——论美国内战时期关于美利坚内外秩序的争论及林肯对“联合”的再定义》,载《美国研究》,2021年第5期,第135—160页。

[116] 董成龙:《内战时刻与举国节庆——林肯与作为政治宗教的感恩节》,载《学海》,2020年第3期,第40—48页。

[117] 马德忠:《美国三大历史时期的公民宗教研究——革命时期、内战时期和冷战时期》,上海外国语大学博士论文,2022年;薛礼杨:《林肯:一位职业政客——林肯对奴隶制的态度及政策》,对外经贸大学硕士论文,2006年;潘勐:Lincoln-Douglas Debates: Nationalism versus Constitutionalism, 南京大学硕士论文,2016;杨方林:《林肯与道格拉斯大辩论研究》,山东师范大学硕士论文,2009年;龚莉:《原则与灵活——侯任总统林肯对南部分离联邦运动的应对》, 河南大学硕士论文,2021年;潘小丽:《以压促变:内战初期林肯政府对马里兰政治危机的因应》,河南大学硕士论文,2022年;高春华:《林肯重建思想探析》,东北师范大学硕士论文,2007年;刘卫井:《论林肯的领导艺术》, 西南师范大学硕士论文,2001年;吕建梅:Lincoln’s Selective Reading of the Founding Fathers in His Major Speeches in the 1850s, 南京大学硕士论文,2012年;刘想:《林肯书信文体分析》,首都师范大学硕士论文,2012年。

[118] David H. Donald, “Getting Right with Lincoln,” Harper’s Magazine, April 9, 1951, reprinted in David Donald, Lincoln Reconsidered: Essay on the Civil War Era, Vintage Books, 1961, pp. 3-18.

[119] 关于美国内战死亡人数统计的讨论,见:J. David Hacker, “A Census-Based Count of the Civil War Dead,” Civil War History, Vol. 57, No. 4 (December 2011), pp. 307-348.

[120] 引自Foner, The Fiery Trial: Abraham Lincoln and American Slavery, 336.

[121] Abraham Lincoln, “Lincoln to Albert G. Hodges, April 5, 1864,” in CW, Vol., 7, p. 282.

[122] Karl Marx and others, Address of the International Workingmen’s Association to President Johnson, May 13, 1865, in Karl Marx and Frederick Engels, The Civil War in the United States, International Publishers Co., 1937; reprint, Portage Publications Inc., 2002, p. 237;同见:马克思:《国际工人协会致约翰逊总统的公开信》(1865年5月20日《蜂房报》),《马克思恩格斯全集》第十六卷,人民出版社1964年,第108—109页。

作者

-

王希为美国宾夕法尼亚印第安纳大学历史系教授、北京大学历史系特聘教授,北京大学美国研究中心授课教员、研究员。